Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нашлись и те, кто оценивал миф о баранце критически. В 1698 году шотландский естествоиспытатель Ханс Слоун публикует в «Философских трудах» статью, где объясняет, что сведения о «баранце» – просто мистификация; на Ямайке растут особые папоротники, покрытые черно-желтым пухом, «которым искусный мастер может придать вид ягненка, ибо корни у них походят на тело, а стволы на ноги сего животного» 4* . В 1725 году в тех же «Философских трудах» появляется латинский текст немецкого врача и ботаника Иоганна Филиппа Брейна, который, развивая мысль Слоуна, вторично разоблачает обман: некий русский, пишет Брейн, пришел в его кабинет редкостей, чтобы взглянуть на татарского барашка; тут-то и обнаружилось, что это всего-навсего корень или ствол волокнистого растения, которому придали вид четвероногого 5*. В 1712 году немецкий естествоиспытатель Энгельберт Кемпфер предложил другое толкование мифа о растительном барашке: в Татарии ягнят убивают еще до рождения, и их шкурками, особенно тонкими и нежными, оторачивают кафтаны, платья и тюрбаны 6*. На самом деле речь идет о ягнятах каракульской породы, которых убивают не до, а сразу после рождения; их шкурки называются каракульчей.

В 1743 году Роберт Джеймс посвятил «Скифскому барашку» (Agnus Scylliicus) статью в «Медицинском словаре». Здесь он сначала ссылается на многочисленных авторов, распространявших мифическую историю о растительном барашке, а затем приводит толкования Слоуна и Кемпфера. Абсурдность этой легенды была настолько очевидна, что Дидро, принимавший участие в переводе «Медицинского словаря» Джеймса, не преминул использовать ее как пример «суеверия», с которым необходимо бороться. В статье «Agnus Scythicus», написанной для Энциклопедии, он сопровождает это разоблачение комментарием, так сказать, методологического характера. Дидро размышляет о сущности «суеверий и предрассудков» и противопоставляет «средневековью» современную науку. При этом он упускает из виду два обстоятельства: во-первых, мысль людей эпохи Возрождения работала и развивалась внутри теологической системы координат, а во-вторых, «растение-животное» служило им точкой отсчета для размышлений о проблемах теоретического характера, а именно о границах разных царств природы, – проблемах, о которых (разумеется, в менее простодушной манере) охотно рассуждал сам Дидро! Постелл, описывая «баранца», говорит о перетекании одной стихии в другую: «баранец», «растение, животное и рыба разом», соединяет в себе три «духа»: «растительный, витальный и животный». Блез де Вижинер в связи с «баранцом» (а также пальмами) сочиняет вдохновленное Плинием рассуждение о сходстве между существами, принадлежащими к разным царствам природы 7*. Амбруаз Паре также упоминает о зоофитах в связи с существами «промежуточными».

Для Постелла скифский барашек был «чудом», доказывающим «бесконечную мощь Господа». Клод Дюре, посвятивший последнюю главу своей книги о чудесах природы «скифским или татарским Борамецам, истинным зоофитам, или живорослям», с первых же строк объявляет растительного ягненка самым изумительным чудом, какое когда-либо было сотворено Господом 8*. Лоран Сурий в свидетельствах «многих особ именитых и влиятельных» касательно «преудивительного семени» – живоросли казанских татар – видит доказательство могущества Господа, коего мы обязаны превозносить и прославлять в молитвах и делах наших и для коего нет ничего невозможного 9*. Сходным образом и для Дю Бартаса баранец – одно из многочисленных проявлений Божьего всемогущества: в своей «Второй неделе» он прославляет «чудесное мановение божьей десницы», вследствие которого является на свет растительный барашек 10*. Возникновение мифа не объяснить и ссылками на слепое доверие авторитетным именам. Наши эрудиты не просто копируют друг друга. Они вступают между собой в спор; так, Скалигер просит Кардано объяснить ему, как могут родиться из одного ствола четыре ноги со ступнями; Кардано склоняется к мысли, что баранца в природе не существует и что он – плод чистого вымысла, однако в то же самое время допускает, что «жирная и плотная» почва Татарии способна породить растение, у которого есть «мясо» 11*.

Как же все-таки возник этот миф? Что стояло у его истоков – растение или животное? И в какой момент появилось выражение «скифский ягненок», или «скифский барашек»? Судя по всему, первым употребил латинское выражение «agnus Scythae» Дейзинг в 1660 году 12*. Прежде авторы, писавшие на эту тему, употребляли слова «баромец» или «боромец» – искаженное русское «баранец», причем обозначали эти слова не барашка, а папоротник Lycopodium Selago 13*. Еще одна странность: Слоун говорит о папоротниках, растущих на Ямайке, миф же неизменно называет «баранца» феноменом скифским или русско-татарским.

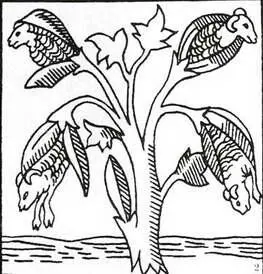

2. Растительный барашек Гравюра с рисунка Сэра Джона Мандевилля Издание 1481 года, Аугсбург

3. Planta Tartarica Boromez Гравюра с рисунка И. Цана, 1696

Прежде чем попытаться ответить на все эти вопросы, отметим, что после Герберщтейна и до Дидро миф о «баранце» фигурировал в сочинениях огромного множества авторов; среди них Конрад Геснер 14*, Постелл, Скалигер, Кардано, Барберино 15*, Сурий, Виженер, Брейдбах 16*, Джамбатиста делла Порта 17*, Либавий 18*, Дю Бартас, Дюре, Альдрованди 19*, Маржерет 20*, Лшдетий 21*, А.Колен 22*, Френсис Бэкон 23*, Дж.Паркинсон 24*, Ниремберг 25*, Т.Реподо 26*, гравер Матье Мериан 27*, Кирхер 28*, Олай Вормий 29*, Олеарий 30*, Дейзинг 31*, Карлейль 32*, Коллинс 33*, Рейтенфельс 34*, Стрюйс 35*, сочинитель заметки в «Газете ученых» от 21 июля 1681 года, Фюретьер в своем «Словаре» (1690), И.Цан 36*, сочинители «Европейских исторических путешествий» 37*, Слоун, Никола Лемери 38*, Кемпфер, Бюше 39*, автор «Краткой истории Московии» 40*, авторы «Словаря Треву» (1721), отец Лаба 41*, Брейн, Ла Мотре 42*, Пьер Лебрен 43*, Линней 44*, Шобер 45*, Р.Джеймс, аббат Ламбер 46*, а возможно, и некоторые другие. Из четырех десятков авторов два или три сомневаются в существовании баранца, десять человек (Бэкон, Дейзинг, Коллинс, Кемпфер, Слоун, Брейн, Лебрен, Линней, Шобер и Джеймс) убеждены в том, что история о скифском барашке – не что иное, как вымысел. Впрочем, сомнительно, что остальные в самом деле свято верили в реальность баранца 47*. Как бы там ни было, следует констатировать интернациональную известность мифа: гравюры с изображением баранца имеют хождение во Франции (Дюре, Колен), в Англии (Паркинсон), в Германии (Мериан, Кирхер, Цан).

Но кто все-таки заговорил о баранце первым? Николай Устрялов пишет, что об истоках мифа ничего не известно 48*. Логично предположить, что первым был Герберштейн, к которому, по всей видимости, восходят все последующие упоминания баранца. Австрийский барон утверждает, что баранец произрастает на острове где-то вблизи Каспийского моря, между Волгой и Яиком (Уралом). Другие авторы (Маржерет, Карлейль) указывают на Астрахань или ее окрестности. Третьи (Олеарий, Рейтенфельс, Лемери, Ла Мотре) толкуют о Самаре; находятся и такие, кто называет местом произрастания баранца места еще более северные – Казанское ханство (Бюше) или остров, находящийся во владении «казанских» татар (Сурий). Некоторые (например, Кардано) просто упоминают татар, не называя никакого конкретного места. По мнению Постелла, шкурка растительного барашка происходит из «стран, расположенных к северу от Каспия», а также «из Самарканда, города татарского». Последнее уточнение крайне важно: значит, речь уже не идет о татарах вообще, часто отождествляемых с «московитами», но о народах Центральной Азии, в данном случае об узбеках. А ведь Герберштейн ссылается на Постелла. Значит, сфера распространения мифа шире той, что он очерчивает в своем собственном повествовании, не выходящем за пределы европейской России.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: