Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако тяга к античности навеяна Мандельштаму не ностальгией по идеальным эстетическим образцам (как это было у классиков) и не желанием воскресить прошлое (как это было у романтиков), она связана с потребностью оживить ту вечную (вневременную) реальность, какой является в глазах Мандельштама культура. Такое понимание античности вписывается в особое видение истории, которое Мандельштам возводит к Бергсону, трактуемому, впрочем, достаточно вольно: «Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом, связанные между собою явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время они поддаются умопостигаемому свертыванию» («О природе слова», статья из сборника 1928 года «О поэзии»).

«Антиисторическое» видение прошлого, близкое к тому, которое лежало в основе классицистической эстетики, обусловливает то понимание поэзии, кото

рое Мандельштам вложил в свое определение акмеизма как «тоски по всемирной культуре». «Поэзия, – пишет он в статье «Слово и культура», вошедшей в тот же сборник 1928 года, – плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху». И далее: «Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Еще его не было по-настоящему Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл. […] Итак, ни одного поэта еще не было: и слова, и волосы, и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых трис- тиях, глубокая радость повторения охватывает его, головокружительная радость».

Последние слова – парафраза манделыптамовского стихотворения «Tristia» (давшего название всему сборнику), которое, в свою очередь, представляет собою пересказ элегии Тибулла, переведенной Батюшковым. Так Мандельштам иллюстрирует свою мысль о том, что поэзия классицизма – французского ли, русского ли – всего лишь звено в цепи «узнаваний», осуществленных «предчувствий», к которым сводится культура. Батюшков- ский перевод элегии Тибулла, стихи Пушкина, вдохновленные Шенье, «Федра» Расина, воскрешающая одноименную трагедию Еврипида, – все это для Мандельштама образцы «узнавания», которое, постоянно возвращая нас к самым далеким нашим истокам, без устали ткет полотно культуры. Задача поэзии – поднимать самые глубинные слои на поверхность, противостоя любым разломам и разрывам.

Именно поэтому («не потому, что Давид снял жатву Робеспьера» – то есть не просто по исторической аналогии с классицизмом времен французской революции, – «а потому, что так хочет земля» – то есть органически, по законам самой природы) «революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму».

Перевод с французского Веры Мильчиной Перевод авторизирован

1* См.: Обломиевский Д. Французский классицизм. М., 1968.

2* См.: Плеханов Г. Литература и эстетика. М., 1958. Т. 1, с. 76-101.

3* Мандельштам, О. Слово и культура //О поэзии. Сборник статей. М„ 1928.

4* См.: Эткинд Е. «Рассудочная пропасть». О манделъштамовской «Федре»// Там, внутри. О русской поэзии XX века. СПб., 1996.

5* См.: Мандельштам О. Камень. Л., 1990, с. 302. (Литературные памятники ).

6* В этом случае слово «ложноклассический» не имеет никакой негативной окраски: именно так было принято именовать в России все, связанное с французским, классицизмом.

7* См.: Мандельштам О. Камень. Указ. соч., с. 302.

8* Герцен А. Письма из Фра нции и Италии. Сочинения в 9 т. Т. 3, с. 53.

9* Там же, с. 52-53.

10* Там же. с. 53~54.

11* Добавим, что образ Андре Шенье перед казнью возникает впервые в декабре 1914 года в не вошедшем в окончательный текст варианте «Оды Бетховену», что Шенье упомянут в статье «О природе слова» (1922) и, что одна, из тем, которых Мандельштам мельком касается в «Заметках о Шенье», развита более подробно в написанной в то же самое время статье «Девятнадцатый век».

Русский авангард на сценах Парижа

Беатрис Пикон-Валлен

«Русский театр никогда не грешил сусальностью. Ни один театр так последовательно не отказывался от местной экзотики ради выражения интересов общечеловеческих. Именно это расширение границ и помогло русскому гению завоевать собственное место в мировом, искусстве».

А.Левинсон Le Temps, 25 августа 1924

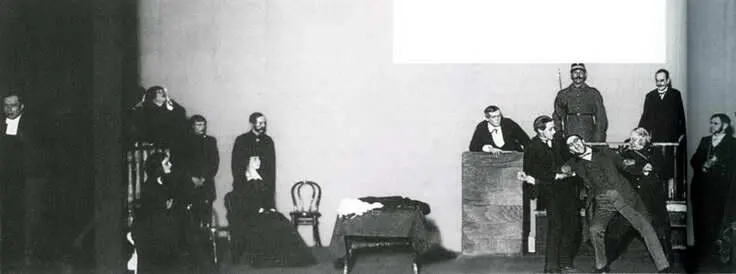

Всеволод Мейерхольд в Париже. 1933 Публикуется впервые

Можно было бы, вероятно, написать историю театра, построенную исключительно из рассказов о гастрольных поездках разных театральных трупп и связанных с ними потрясениях, пересмотре сложившихся мнений и репутаций, разочарованиях и открытиях. Театральные турне – то, что напоминает сегодня о странствующих труппах, с которых началось само существование театра, – способствуют своеобразному художественному контакту двух независимых национальных культур – «исходной», иностранной, за которую представительствуют приехавший на гастроли коллектив, учитывающий в своем творчестве запросы соотечественников, и местной, «принимающей». Каждая страна отправляет на гастроли свои труппы и приглашает чужие с разными промежутками времени; этот гастрольный ритм определяется стечением обстоятельств, намерениями и решимостью актеров и режиссеров, временем, необходимым на подготовку турне; что же касается влияния, оказанного гастролями, то оно определяется не только и не столько успехом у публики, сколько реакцией – прямой или более опосредованной, отсроченной – творцов, художественных деятелей и критиков «принимающей» стороны.

Театральное турне всегда непредсказуемо и для актеров, и для спектакля, и для зрителей, причем эта непредсказуемость тем сильнее, чем больше расстояние, отделяющее страну (порой весьма «экзотическую»), откуда родом гастролеры, от страны, куда они приезжают на гастроли. Так, и ходе гастролей русских и советских театральных коллективов в 1910-1920-х годах французской публике предстала сначала странная, живописная Россия, исполненная разом дикой силы и утонченного эстетизма, затем таинственная Россия, наделенная загадочной и весьма неопределенной «славянской душой», и наконец, Россия в высшей степени политизированная, превратившаяся в СССР, в котором одни видели воплощение надежд всего человечества, а другие родину тоталитаризма. Впрочем, во всех этих случаях театральная Россия с ее великими режиссерами-постановщиками, мастерами индивидуальной и групповой работы с актерами, интриговала, восхищала или раздражала французскую публику, но никогда не оставляла ее равнодушной; ведь русские подвергли пересмотру самую основу французской театральной культуры, культуры «текстоцен- тричной», основанной на поклонении драматургу и тексту пьесы; они превратили текст в один из элементов постановки, которым «автор спектакля» – режиссер-постановщик – и разносторонне одаренные актеры вольны распоряжаться по собственному усмотрению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: