Пинакотека 2001 01-02

- Название:Пинакотека 2001 01-02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2001

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пинакотека 2001 01-02 краткое содержание

Стечением обстоятельств России довелось вступить в круг западноеропейской художественной традиции в явно франкоцентричном XVIII столетии. И русское искусство с Нового времени опирается на французский каркас – так же как синтаксис пушкинской речи. С той же зависимостью и с той же непочтительностью. Странным образом случилось так, что французское влияние на русскую культуру это не столько участие, сколько пример. При всем обилии притока французских произведений, мастеров, учеников и идей, гораздо большее значение для русского искусства имел наш собственный миф о прекрасной, благословенной Франции. Эта ситуация разительно отличает русско-французские художественные контакты от взаимодействия русской культуры с культурами других стран. Именно поэтому мы остановились на теме обоюдных мифов, создававших подчас кривое, а подчас «волшебное» зеркало для Франции и России.

Показательна история монумента Фальконе: французский скульптор изваял в России свою лучшую статую, которая не только вошла в историю русского искусства, как наиболее значительное произведение пластики XVIII века, но и пером Пушкина превратилась в национальный миф – в Медного всадника.

Обратная ситуация: казацкое нашествие на Париж, породившее в фантазиях французов миф о «дикой русской степи». Тот миф, что, найдя отзвук в собственных мечтаниях, спровоцировал половецкий размах и золотопетушковую экзотику «Русских сезонов», которые в свою очередь… и так далее и далее. К той же сфере мифологем нельзя не отнести и оказавший немалое воздействие на французские умы «Roman Russe», и странно мощный и одновременно призрачный феномен русской художественной эмиграции. И многое другое, что превращается в явление культуры тогда, когда «острый галльский ум» и безукоризненный вкус сталкиваются со стихией боготворческой славянской породы.

Пинакотека 2001 01-02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ф.Достоевский «Братья Карамазовы». Сцена суда

Режиссер В. Немирович-Данченко Гастроли МХАТ Октябрь 1923. Париж

Знакомство французской публики с русскими спектаклями в начале XX века началось с «чудесного цветения «Русских балетов» (выражение Марселя Пруста). Вначале русские коллективы приезжают в Париж из Петербурга; затем русские артисты обосновываются в Париже, и уже оттуда их слава распространяется по всему миру. Эти творческие контакты, история которых подчас была весьма бурной, имели огромное значение для Франции, потому что их следствием стала, во-первых, многолетняя деятельность в Париже дягилевской антрепризы, а во-вторых, регулярное сотрудничество русских и французских артистов. В области драматического театра единственное важное событие этих лет – первое появление в Париже Всеволода Мейерхольда, который в рамках «Русских сезонов» 1913 года вместе с художником Львом Бакстом, балетмейстером Михаилом Фокиным и французскими актерами поставил в театре «Шатле» «Пизанеллу» Габриэля д'Аннунцио. Однако его спектакль произвел впечатление куда меньшее, чем скандальная «Весна священная», показанная несколькими днями раньше в «Театре Елисейских полей» – балет, который не только потряс первых зрителей, но и оказал влияние на все искусство XX века. Гийом Аполлинер отозвался о «Пизанелле», «романтической драме, которая играет на резких контрастах и показывает монахинь бок о бок с сутенерами», не без пренебрежения, однако оценил мощную и продуктивную работу с актерами «г-на Мейерхольда, кладущего в основу театрального искусства мимику» 1*.

С русским или, точнее, советским драматическим театром парижская публика познакомилась по-настоящему только в 1920-х годах, после войны и революции, когда в Европу и прежде всего во Францию прибыли многие представители русского авангарда, а в столице Франции обосновались многочисленные эмигранты из России. Вот отзыв французского критика о восприятии французами представлений 1930 года, сменивших «Русские сезоны» (в это время следовало бы, по-видимому, вести речь о «советских» сезонах): «Одна из немногих традиций императорской России, которую переняла Россия советская, – это привычка регулярно представлять творения своих художников и артистов на суд парижской критики. Задолго до войны золотой блеск великолепных живых картин в русских балетных постановках, мощная выразительность исполнения русских оперных певцов, живописная печать русской музыки и дерзкие открытия русских художников оказали на западное и, в частности, на французское искусство, большое влияние – порой благотворное, а порою и пагубное. Не только исполненные византийской роскоши дягилевские «Русские балеты», обязанные своим очарованием Карсавиной и Нижинскому, Фокину и пяти десяткам танцовщиц и танцоров, которых отличали непревзойденная легкость, четкость и вкус, но и «Борис Годунов» или «Хованщина» с участием Шаляпина в период между 1910 и 1914 годами завоевали во Франции такую популярность, что еще немного – и они повлияли бы не только на музыкальную и театральную жизнь Франции, но и на изобразительное искусство, архитектуру, образ жизни в целом, и даже моду. Прошло совсем немного времени – немного, если вспомнить о тех глобальных переменах, которые ознаменовали нашу эпоху, – и со своим театральным искусством познакомила нас новая Россия. Таким образом, не прошло и восьми лет, и мы уже имеем более или менее точное представление о различных аспектах театральной жизни в сегодняшней Москве» 2*.

В самом деле, в 1920-х годах в Париже побывали все наиболее интересные театральные коллективы Советского Союза: Художественный театр, Камерный театр, ГосТИМ, ГосЕТ (Московский еврейский театр), театр Вахтангова; чуть позже здесь выступила Компания Михаила Чехова (1930, 1931, 1935) и пражская группа, в которую входили эмигранты, игравшие раньше в Художественном театре. Тем не менее следует констатировать, что несмотря на ненасытную любознательность Жака Эберто и режиссеров – членов Картеля (Жуве, Дюллена, Бати, Питоева), сыгравших большую роль в организации гастролей, несмотря на огромный интерес и острую полемику, которую вызвали спектакли советских трупп, существенного влияния на французский театр они, пожалуй, оказать не смогли: одни, как Художественный театр, приехали слишком поздно, другие вызвали слишком большой шок – результат столкновения двух глубоко различных культур.

Следует отметить, что в начале века французские постановщики, даже если они не имели возможности увидеть спектакли русских коллег своими глазами, знали о них по чужим рассказам. В Берлине двадцатых годов было полным-полно русских людей, покинувших Россию навсегда или па время; спектакли, поставленные советскими режиссерами-авангардистами, были им хорошо знакомы еще до того, как эти коллективы отправились на гастроли в Европу. Описания блистательных советских спектаклей, разом и правдивые, и фантастические, оказывали более или менее прямое, но в любом случае существенное влияние на театральную жизнь Берлина, а оттуда молва о советских театрах быстро доходила до Парижа.

Что же касается парижских театральных кругов, то на них особенно сильное впечатление производила не столько «Синяя птица», поставленная в 1911 году на сцепе «Театра Режан» якобы в точном соответствии со спектаклем Художественного театра 3*, и даже не гастроли Художественного театра в 1922-1923 годах, но скорее «легенда о Станиславском» (выражение Ж.Копо из статьи 1933 года 4*). Художественный театр пользовался такой известностью, что уже в 1923 году в Париже удостоился эпитета «почтенный», который подразумевал не только уважение, но и отношение к спектаклям этого театра как к чему-то обветшавшему, устаревшему. Не случайно в 1920-е годы Станиславский встретил гораздо более теплый прием в Америке и остался куда больше доволен американской публикой, непосредственной и эмоциальной, чем публикой французской.

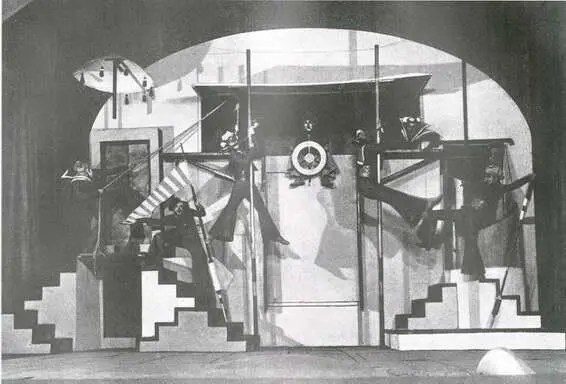

Ш.Лекок «Жирофле Жирофля»

Режиссер А. Таиров, художник Г.Якулов Марскин (Румнев) Гастроли Камерного театра Март 1923. Париж

Ш.Лекок «Жирофле Жирофля»

Режиссер А.Таиров, художник Г.Якулов Появление пиратов Гастроли Камерного театра Март 1923. Париж

– Чтобы лед был сломан, первым делом всегда призывают на помощь актеров, и потому в нынешних условиях это турне приобретает, особенно важное значение».

Интервал:

Закладка: