Авиация и космонавтика 2006 04

- Название:Авиация и космонавтика 2006 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2006 04 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2006 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Жесткий срок передачи самолета на испытания, назначенный на май 1955 года, потребовал от еще только формировавшегося коллектива ОКБ максимальной отдачи и предельной собранности, работать приходилось без передышки.

Костяк фирмы составил вновь собранный П.О. Сухим почти весь руководящий состав его бывшего ОКБ (Е.С. Фельснер, Е.А. Иванов, Н.Г. Зырин, В.А. Алыбин и др.). Часть людей была переведена в ОКБ-51 из состава упраздненного ОКБ-1 В.В. Кондратьева, а также в приказном порядке из других ОКБ МАП. Пополнился коллектив и молодыми выпускниками авиационных институтов.

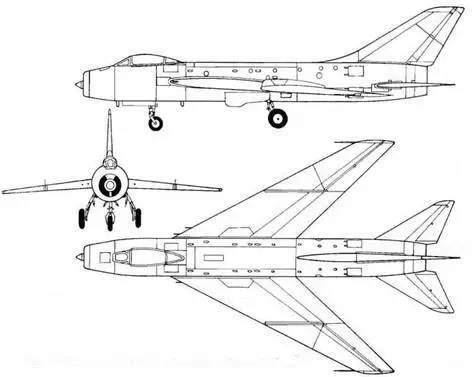

Отправной точкой для будущего истребителя стал Су-17 ("Р"), проектировавшийся и строившийся согласно плану опытного самолетостроения на 1948-1949 гг. Первоначально Су-17 ("Р") создавался как экспериментальный самолет для достижения в установившемся горизонтальном полете скорости звука. После этого планировалось на его базе создать фронтовой истребитель. Для достижения больших скоростей Су-17 ("Р") имел крыло со стреловидностью консолей по линии четвертей хорд 50°, турбореактивный двигатель A.M. Люльки ТР-3 (АЛ-3) с осевым компрессором тягой 4500 кг, стреловидное оперение, трехопорное шасси, убираемое в фюзеляж, и отделяемую кабину летчика. Предусматривалась установка двух 37 мм пушек Н-37 с боезапасом в 80 патронов на ствол (подробнее о самолете Су-17 см. в «АиК» № 12/2005).

Самолет по вышесказанным причинам так и не поднялся в небо, но заложенные в него решения стали основой для нового сверхзвукового истребителя. Первоначально планировалось заменить крыло на еще более стреловидное и установить более мощный двигатель. Такой проект был подготовлен и даже пошел в производство. Но вскоре стало ясно, что без значительных изменений в конструкции сделать истребитель, удовлетворяющий требованиям ВВС, будет практически невозможно. Вскоре по настоянию нового начальника бригады общих видов Е.Г. Адлера (выходца из яковлевского ОКБ, впрочем, вскоре вернувшегося в родную "фирму") проект был серьезно пересмотрен. "Чистая" однолонжеронная силовая схема крыла со стреловидностью по линии четвертей хорд 60° (максимально возможное значение, рекомендованное ЦАГИ) была заменена на вариант однолонжеронного крыла с внутренним подкосом, основные опоры шасси переместили на консоли, горизонтальное оперение со стреловидностью 50° стало цельноповоротным.

Благодаря новой компоновке шасси были ликвидированы вырезы в фюзеляже и узлы крепления стоек, что позволило разместить на их месте топливные баки. Кроме того, значительно повышалась устойчивость самолета при взлете и посадке, а также рулении по земле. Новым стал и воздухозаборник двигателя. Нерегулируемый воздухозаборник на больших скоростях был неприемлем из-за больших потерь давления на входе, поэтому оптимальным на тот момент стало использование регулируемого воздухозаборника с центральным подвижным телом, обеспечивающим более плавное снижение скорости потока и меньшую величину потерь полного давления.

Новая конструкция планера принесла и существенную экономию веса в 665 кг, из которых 400 кг приходилось на облегченное крыло, 150 кг – на фюзеляж, 80 кг – на шасси и 35 кг – на оперение. На самолет планировалось установить мощный, но тяжелый и еще очень сырой турбореактивный двигатель (ТРД) ТР-7 (АЛ-7) ОКБ-165 МАП A.M. Люльки, работы над которым начались еще в конце 1952 года. На первой стадии проектирования самолет планировалось вооружить тремя 30 мм пушками в консолях крыла и револьверными установками для пуска 57 мм неуправляемых ракет.

Экспериментальный истребитель Су-17 ("Р"). Лето 1949 г.

Один из ранних проектных вариантов истребителя С-1

Первоначально планировалось создать два варианта истребителя – С-1 со стреловидным и Т-1 с треугольным крылом. Но вскоре все работы были сконцентрированы на С-1, а треугольное крыло было принято для создаваемого параллельно перехватчика Т-3.

В ноябре 1953 года эскизный проект фронтового истребителя С-1 был успешно защищен. Вскоре был построен и натурный деревянный макет самолета, на котором отрабатывали кабину летчика, размещение в ней органов управления и приборов. В феврале 1954 года макет истребителя, схемы и плакаты его систем были представлены на макетную комиссию, председателем которой был заместитель Главкома ВВС по вооружению А.Н. Пономарев. После обсуждения и устранения ряда замечаний он был принят. Началась постройка двух опытных машин. Одна предназначалась для летных, а другая для статических испытаний. Велась подготовка к постройке и второго летного образца.

По своей схеме С-1 представлял собой однодвигательный среднеплан металлической конструкции со стреловидным крылом и оперением, цельноповоротным стабилизатором, осесимметричным регулируемым воздухозаборником с выдвижным конусом и тупой передней кромкой, трехопорным шасси и герметической кабиной летчика. Фюзеляж круглого сечения большого удлинения (такая форма позволила снизить волновое сопротивление самолета на больших скоростях) с работающей обшивкой расстыковывался для удобства замены двигателя на две части – головную и хвостовую. Воздушный канал двигателя в районе кабины летчика разветвлялся на два рукава, сходясь за ней вновь. С-1 оснащался контейнером тормозного парашюта в нижней части фюзеляжа и четырьмя тормозными щитками большой площади.

Летчик размещался в гермокабине с неподвижным козырьком и сдвижной частью фонаря на катапультируемом кресле КС, разработанном в ОКБ П.О.Сухого бригадой В.М. Засько. Первоначально предполагалось, что для защиты летчика от воздушного напора сдвижная часть фонаря будет служить экраном с момента выхода кресла из кабины и до отделения в воздухе. При этом вес всей катапультной системы составлял 240 кг (летчик с креслом – 190 кг, фонарь – 50 кг). Опережающие летные испытания кресла с защитой фонарем, проведенные в апреле 1955 года на летающей лаборатории (ЛЛ) УТИ МиГ-15, сразу же показали всю трудность реализации этой схемы спасения. Из-за недостатка времени и большой сложности доводки системы было решено перейти к традиционному варианту катапультирования, с предварительным сбросом фонаря кабины (забегая вперед, скажем, что решение было оправданным – сложную и тяжелую конструкцию с защитой фонарем не удалось довести и на МиГ- 21Ф, где ее использование сопровождалось частым травматизмом). После испытаний на С-1 был установлен опытный образец кресла КС-1 "нормальной" схемы, обеспечивающего безопасное покидание самолета на приборных скоростях до 850 км/ч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: