Авиация и космонавтика 2007 03

- Название:Авиация и космонавтика 2007 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2007 03 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2007 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во втором квартале 1949 г. 0КБ- 470, принадлежавшее 4 управлению Государственного комитета Совмина СССР по авиатехнике, получило заказ на пять опытных образцов авиационного магнитометра, который разрабатывался под названием МОП-51 – магнитометр обнаружения ПЛ – "Чита". К 1953 г. заказ был выполнен, магнитометры вначале испытывались на самолёте РВУ-6А, а затем на Бе-6.

В соответствии с распоряжением Совмина СССР от 26 ноября 1956 г. МАП поручалось изготовить в 1957 г. 50 комплектов АПМ-56. Магнитометр обеспечивал регистрацию прироста магнитного поля Земли (аномалии), вызванного присутствием ферромагнитной массы. Полученный сигнал после преобразования поступал на стрелочный миллиамперметр и ленточный самописец. Дальность обнаружения первых послевоенных ПЛ (водоизмещение 800- 1000 т) не превышала 200-220 м.

Следовательно, если ЛА, оборудованный магнитометром, производил полёт на высоте 50 м и на такой же глубине находился объект поиска, то ширина полосы, в пределах которой, исходя из геометрических построений, мог быть зафиксирован сигнал, составляла 300 м, а практически – меньше.

В 1955 г. средства поиска ПЛ первого поколения прошли испытания, и оставалось заказать их производство.

За год до этого на вооружение поступила противолодочная авиационная бомба малого калибра ПЛАБ-МК. Она имела вес 7,54 кг, количество взрывчатого вещество – 0, 74 кг и подрывалась при попадании в корпус ПЛ. Бомбы применялись из ящичных держателей серией.

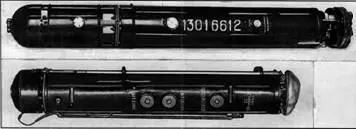

Радиогидроакустические буи РГБ-Н "Ива" и РГБ-НМ "Чинара"

Антенна радиолокационной станции ПСБН-М в выпущенном положении

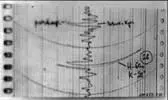

Отметка ПЛ но глубине 100 м но магнитометре Бе-6

В 1964 г. были приняты на вооружение противолодочные бомбы ПЛАБ- 250-120 и ПЛАБ-50. Первая снабжалась неконтактным гидроакустическим взрывателем, а вторая – неконтактным магнитоэлектрическим и контактным взрывателями.

Последующее показало, что переоборудование Бе-6 в противолодочные происходило не так быстро из-за задержки с поступлением оборудования. Встретились и с существенными затруднениями, на которые вначале не обратили внимания, а возможно, кое-что и недопоняли.

Основная неприятность состояла в том, что Бе-6 не имел грузового отсека, и для подвески РГБ использовались 16 внешних позиций под консолями и центропланом, что сводило на нет поисковые возможности самолёта. В последующем, не мудрствуя лукаво, представители авиации СФ предложили загружать внутрь лодки 27 буёв "Ива" и сбрасывать вручную. Размещение буев в лодке позволяло подвесить под центроплан две кассеты с бомбами ПЛАБ-МК. Такой вариант формально именовался поисково-ударным, но только для отчётов.

С установкой магнитометра АПМ-56 возникли проблемы. Во избежание помех работе магниточувствительного блока (МЧБ) следовало выбрать на самолёте место, где уровень помех был бы минимальными. Попытка установки МЧБ на консоли завершилась неудачей, в итоге пришли к выводу о необходимости демонтировать кормовую турель Ил-Кб и на штанге под немагнитным обтекателем установить МЧБ.

К переоборудованию самолётов Бе-6 в противолодочные на Балтике и Черном море приступили в 1954 г., на самолётах авиации СФ РГС "Баку" установили в 1955 г., на самолётах авиации ТОФ – в 1956-1957 годах.

К 1959 г. из имевшихся в составе авиации ВМФ 95 самолётов Бе-6 было переоборудовано в противолодочные 40 (самолёты ПЛО по терминологии того периода).

Поиски наиболее приемлемых путей создания противолодочной авиации не всегда согласовывались с логикой и здравым смыслом. Об этом свидетельствовали предложения лоббистов самолётов Бе-6 увеличить их количество и возобновить производство, прекращённое в 1957 г. после поставки ВМФ 100 самолётов.

Подобная позиция на деле означала бы возврат к устаревшим технологиям и не способствовала развитию нового рода авиации на современном уровне. Кроме того, и это было хорошо известно, частые контакты с морской водой, влияние микроорганизмов существенно сокращало жизненный цикл гидросамолётов. Не избежали этой участи и довольно прочно сработанные самолёты Бе-6. Из-за коррозии деталей конструкции планера полётный вес самолёта в 1957 г. пришлось уменьшить на 2 000 кг, через два года последовало указание о снижении его еще на 2 000 кг. В начале 1960-х годов после двух катастроф Бе-6 на малой высоте примерно в одинаковых условиях, решили на базе 318 омплап в Донузлаве дополнительно проверить некоторые характеристики устойчивости и управляемости, которые вызывали сомнение. Однако после внешнего осмотра самолётов, шпангоуты и нервюры которых выпирали подобно рёбрам истощавших коров, доярки которых находятся неделю в запое, проводить испытания не решились. На состоянии самолётов отразились длительные дежурства на воде без подъёма на сушу, во время которых их нещадно били волны. Тем не менее самолёты Бе-6 находились на службе морской авиации более четверти века.

Несмотря на невысокие возможности, несовершенное оборудование, самолёт Бе-6 открыл эру противолодочной авиации и заложил основы тактики её применения. И большая заслуга в этом принадлежит полковникам Р.В. Калмыкову, Л. В. Терещенко, подполковникам Гейне Ю.М., Ишметьеву, капитану Воробьеву, преподавателю Военно-Морской академии полковнику Н.М. Лаврентьеву и многим другим.

В период, когда переоборудовались Бе-6, зону противолодочной обороны делили на дальнюю и ближнюю. Дальняя зона постоянной внешней границы не имела, и до середины пятидесятых годов было принято ограничивать её рубежом в 600-800 км из морского сектора. С дальней зоной определились, а относительно глубины ближней зоны никак не могли прийти к единому мнению, что, впрочем, не имело большого значения. Предложений и обоснований оказалось множество, и схоластические споры не прекращались в течение длительного времени. И на одном из совещаний главком ВМФ адмирал С.Г. Горшков, чтобы вывести "яйцеголовых" из тупика, определил, что внешняя граница ближней зоны ПЛО будет располагаться на удалении от побережья до 100 миль (185 км). Так и появилось высоконаучное обоснование "от фонаря", и по каким-то причинам это всех устроило. Во всяком случае на совещании оппонентов не нашлось. Достаточно эффективных стационарных гидроакустических средств обнаружения подводных целей в ВМФ к этому времени, как, впрочем, и впоследствии, не оказалось, и пришли к выводу о необходимости контролировать ближнюю зону с помощью маневренных сил флота.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: