Авиация и космонавтика 2004 07

- Название:Авиация и космонавтика 2004 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2004 07 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2004 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Полученную в проекте максимальную скорость 630 км/час на высоте 8500 м можно считать реальной при использовании реактивного эффекта выхлопных газов. Необходимо довести максимальную скорость до '650 км/час …».

В годовом отчете завода №289 за 1942г. упоминается еще об одном, правда, незавершенном проекте варианта самолета СУ-6 с ТК и воздушно-реактивным двигателем (ВРД), а также о проекте одноместного экспериментального самолете с ВРД, разработанного в октябре 1942 г.

В нем, в качестве силовой установки, предусматривалось использование мотокомпрессорного ВРД ( по терминологии тех лет – воздушно-реактивного двигателя компрессорного типа или ВРДК) разработки КБ П.О.Сухого, принципиально схожего с ВРДК самолета Caproni-Campini CC-2, построенного в Италии и совершившего первый полет 17 августа 1940 г.

У этого самолета потребная тяга создавалась работой ВРДК, в котором наружный воздух, поступавший в реактивный двигатель, предварительно сжимался осевым компрессором, приводимым поршневым двигателем.

По-видимому, выбор данной схемы силовой установки был обусловлен, прежде всего, отсутствием какого-либо доведенного ВРД, а также возможностью создания тяги двигателем и без сжигания топлива в камере сгорания. В этом случае теплосодержание воздуха увеличивалось за счет сжатия его в компрессоре, а также за счет охлаждения цилиндров и маспорадиатора приводного двигателя и его выхлопа в тракт ВРДК. Данный режим снижал тягу реактивного двигателя, но значительно увеличивал продолжительность полета.

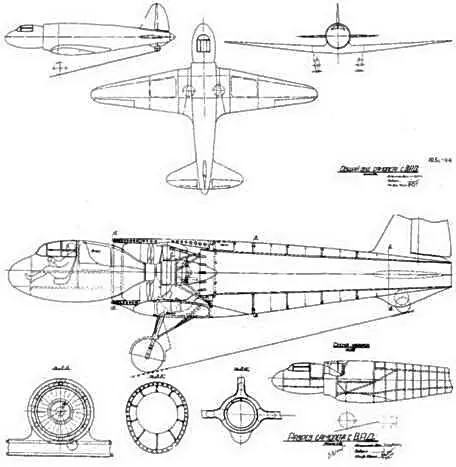

Мотогондолы с двигателями АМ-38 и турбокомпрессорами, создающими реактивную тягу

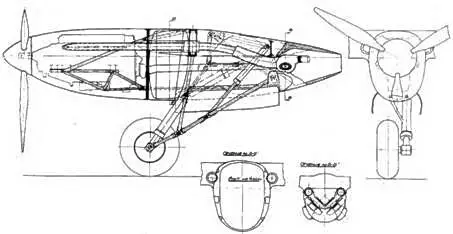

Схема проекта самолета с ВРДК

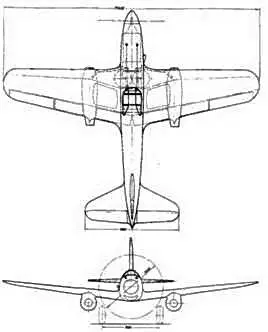

Схема проекта истребителя с ВРДК под крылом

Самолет П.О. Сухого по схеме представлял собой моноплан с низкорасположенным трапециевидным крылом, нормальным однокилевым хвостовым оперением и убирающимся в полете шасси.

Носовая часть самолета – эллиптическая гондола с кабиной пилота, бортовым оборудованием и топливным баком – крепилась к фюзеляжу на шести стойках, образуя кольцевую щель воздухозаборника.

Внутри фюзеляжа размещался девятицилиндровый поршневой двигатель воздушного охлаждения, предположительно М-62 или М-63, приводящий во вращение двухступенчатый осевой компрессор. За поршневым двигателем располагался ВРД, состоящий из: завихрителя (турболизатора), топливного коллектора с форсунками и камеры сгорания с нерегулируемым реактивным соплом.

К сожалению, другие данные по проекту отсутствуют, сохранились лишь общий вид самолета и компоновочная схема ВРД. Тем не менее известно, что данный проект был передан на рассмотрение в реактивный отдел ЦАГИ и получил там отрицательное заключение, которое можно объяснить следующим образом.

Созданный в начале 40-х годов по инициативе профессора Г.Н.Абрамовича реактивный отдел (4 лаборатория ЦАГИ) занимался работами по изучению термодинамического цикла ВРДК, по созданию методик расчета его основных параметров и по разработке принципов регулирования. Кроме того, велось проектирование нескольких самолетов с различными вариантами этого двигателя.

Основываясь на опыте лаборатории, Г.Н.Абрамович пришел к выводу, что разработка полноценного ВРДК связана с большой научно-исследовательской работой и под силу только учреждениям типа ЦАГИ и ЦИАМ, имеющим мощную исследовательскую базу.

Как бы в подтверждение этого вывода в ЦИАМ уже к середине 1943 г. были завершены проектные работы по ВРДК трех схем:

– в комбинации с поршневыми двигателями (конструкторы А.А.Фадеев и К.В.Холщевников);

– в комбинации с авиационным дизелем (конструктор А.И.Толстов);

– газотурбинного ВРД (конструктор В.В.Уваров).

Эти работы ЦИАМ не остались без внимания со стороны П.О.Сухого, и к концу 1943 г. в КБ уже велись предварительные проработки проекта одноместного истребителя с комбинированной силовой установкой, выполненной по схеме А.И.Толстова. Принципиальной особенностью которой являлось использование авиационного дизеля М-30Б с воздушным винтом в качестве основного двигателя самолета, а двух ВРДК, расположенных под консолями крыла, как ускорителей, необходимых для кратковременного увеличения скорости полета. В данной схеме ВРДК турбина, вращавшая осевой компрессор, приводилась в действие выхлопными газами основного двигателя самолета.

По предварительным расчетам, самолет должен был иметь следующие данные:

Максимальная скорость

на высоте 8000 м, км/ч………. 770

Полетная масса, кг……. 5800

Масса пустого самолета, кг 4200

Масса нагрузки, кг…….. 1600

Длина самолета, мм… 11280

Размах крыла, мм………. 13450

Площадь крыла, кв.м……. 30

Учитывая то, что никаких упоминаний о данном проекте в архивных документах не найдено, можно предположить, что к началу 1944 г. работы по нему были прекращены в связи с большими трудностями, возникшими при создании данной схемы ВРДК. Однако следует отметить, что в начале 1945 г. П.О.Сухой еще раз вернулся к этой силовой установке, но уже применительно к самолету Ер-2.

В январе 1944 г. в КБ завода №289 в инициативном порядке приступили к эскизному проектированию одноместного истребителя с комбинированной силовой установкой конструкции А.А.Фадеева и К.В.Холщевникова.

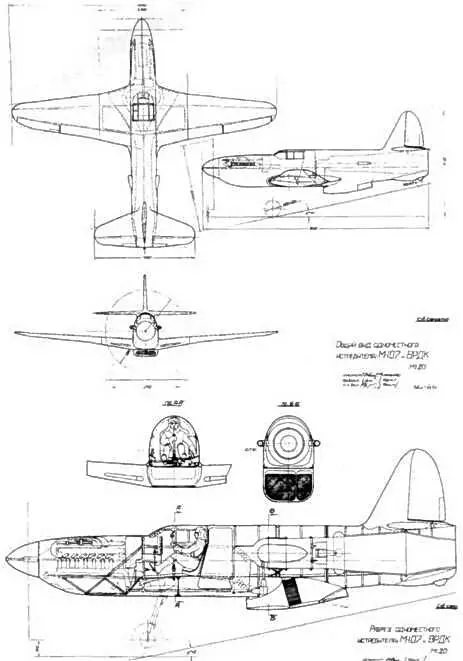

К середине февраля был готов 1-й вариант проекта. Самолет по схеме представлял собой свободнонесущий моноплан, цельнометаллической конструкции с однокилевым хвостовым оперением и убирающимся в полете шасси.

Первый вариант истребителя с ВРДК

Комбинированная силовая установка состояла из основного поршневого двигателя М-107А с воздушным винтом и дополнительного ВРДК, выполнявшего функцию ускорителя. Компрессор приводился во вращение двигателем М-107А при помощи двух валов и промежуточного редуктора. Забор воздуха для ВРДК осуществлялся двумя воздухозаборниками, расположенными в носках центроплана крыла. Воздушные каналы пролегали внутри центроплана, затем входили в фюзеляж и объединялись в один общий канал, который подводил воздух к осевому одноступенчатому компрессору, затем сжатый воздух поступал к передней части камеры сгорания с установленными в ней форсунками. Задняя часть камеры сгорания переходила в нерегулируемое реактивное сопло.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: