Авиация и космонавтика 2000 10

- Название:Авиация и космонавтика 2000 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2000 10 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2000 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

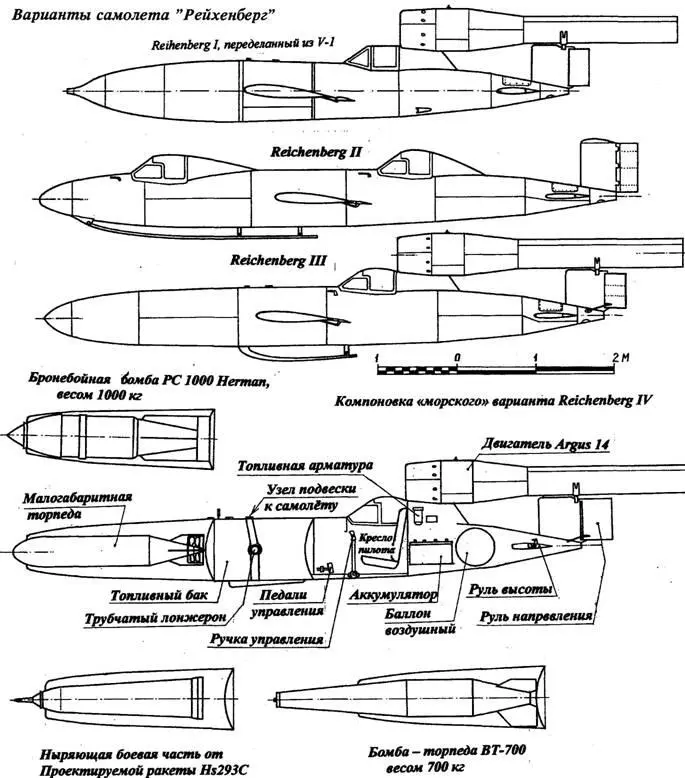

1. "Рейхенберг 1" – бездвигательный пилотируемый вариант, предназначенный для аэродинамических исследований в полете.

2. "Рейхенберг 2" – двухместный учебный вариант, с кабиной инструктора вместо боевой нагрузки. Предназначался для обучения пилотов.

3. "Рейхенберг 3" – одноместный тренировочный аппарат с двигателем и лыжей для посадки.

4. "Рейхенберг 4" – боевой вариант с грузом взрывчатки и без шасси.

Главное изменение в конструкции снаряда заключалось в оборудовании кабины пилота в районе воздушных баллонов, установке элеронов на крыльях (напомню – у Фау -1 элероны отсутствовали) и монтаже системы управления для летчика. Соответственно один баллон, автопилот и исполнительные механизмы снимались. Увеличивалась также площадь крыла в связи с ростом взлетной массы. Второй баллон с воздухом переносился в хвостовую часть, его назначение – обеспечить вытеснительную подачу топлива в двигатель. На освободившемся месте монтировалась кабина пилота: – устанавливалось кресло с мягким заголовником, монтировались ручка и педали системы управления, а на приборной доске ставился необходимый минимум приборов: выключатель электровзрывателя, указатель скорости, высотомер, часы и авиагоризонт. Кабина закрывалась фонарем, который открывался вправо. Лобовое стекло фонаря состояло из прозрачной брони, а на боковых стеклах наносились метки, указывающие у гол пикирования. В целом кабина получилась очень тесной.

"Рейхенберг" с пилотом в кабине

"Рейхенберг" под крылом Не 111

В сентябре 1943 года были облетаны первые экземпляры бездвигательных вариантов "Рейхенберг 1" и "Рейхенберг 2". При полетах снаряд подвешивался под крыло бомбардировщика Не 111, который поднимал его на высоту 300 – 400 метров, после чего происходил сброс и пилот "Рейнхерберга", выполнив круг над аэродромом, садился. Обучение было упрощенным, так как для боевого вылета требовался только прямолинейный полет на установленном курсе, с пикированием в момент атаки. Пилот мог и не уметь выполнять эволюции, если не предполагалось нахождение вражеских истребителей в воздухе. В начале 1943 года снаряды Фау-1 еще имели некоторое преимущество в скорости над британскими самолетами. Облет бездвигательных версий снаряда привел к мысли об окончании испытаний в течение нескольких дней.

Первые же пробы "Рейнхерберга 3", снабженного двигателем, завершились падением четырех снарядов и гибелью двух пилотов. Вызванная инженером Кеншером неугомонная Ханна Рейтч сумела выполнить 10 полетов без каких-либо замечаний, однако спустя несколько дней снова погибли два испытателя. Наконец было установлено, что причиной катастроф являлась сильная вибрация конструкции, возникающая от работы пульсирующего двигателя, которая приводила к заклиниванию проводок в системе управления. Кроме того, наблюдались опасные явления во время посадки, но их сочли несущественными, так как программой полета посадка Рейхенберга не предусматривалась.

Отрабатывался также старт с бомбардировщика Не 111. Рейхенберг 3 подвешивался под правым крылом самолета и поднимался на заданную высоту. Там самолет-снаряд отцеплялся и, после выполнения нескольких эво- люций, производил посадку.

Разрабатывались две версии снаряда – морская и сухопутная. Основное внимание уделялось морскому варианту, так как первоначальный вариант проекта предусматривал использование Рейхенберга 4 в основном против крупных морских целей – авианосцев, линкоров и крупных транспортов. Разрабатывались специальные методы атаки: после предварительной разведки самолет-снаряд доставлялся в район атаки под крылом бомбардировщика. После сброса "Рейхенберг" летел в сторону цели с небольшим снижением, скорость при этом составляла порядка 800 км/ч. Недалеко от борта корабля- цели самолет-снаряд нырял в воду, где его фюзеляж раскалывался и из него выстреливалась специальная торпеда, которая поражала корабль ниже ватерлинии – в его самое уязвимое место. Взрыв производился от ударного взрывателя, пилот при этом наверняка погибал. Его роль заключалась в управлении и наведении снаряда в воздушной фазе полета. Причем для выдерживания оптимальных параметров полета предполагалось использовать специальный прицел. Вообще боевая часть для "морского" "Рейхенберга" не была отработана, поэтому о ней можно говорить только предположительно. Так, малогабаритная торпеда могла быть получена из обыкновенной авиационной торпеды LT-7 путем сокращения ее длины (с соответствующим уменьшением дальности хода). Возможно было использовать боевую часть от существующих авиабомб, например от 1000 килограммовой бронебойной бомбы РС-1000 "Герман". Не исключались и более экзотические варианты, например, в Германии разрабатывались бомбы-торпеды серии ВТ. Этот боеприпас имел подводный участок движения и кроме ударного мгновенного взрывателя снабжался также неконтактным взрывателем. Другой вариант ныряющей боевой части можно было использовать от проектируемой противокорабельной ракеты Hs 293С. А можно было просто заполнить отсек вооружения взрывчаткой и получить обычный фугас. Такое обилие вариантов говорит о том, что вопрос с боевой частью оставался открытым, он так и не был решен до самого закрытия программы.

После категорического требования фельдмаршала Мильха принять меры к спасению пилота, конструкторов обязали снабдить самолет-снаряд катапультируемым креслом. Выполнить это решение оказалось не так просто – кабина была очень тесной, и туда просто невозможно было "впихнуть" какое- либо дополнительное оборудование. Кроме того, само кресло еще только предстояло создать, а его отработка обещала затянуться на неопределенное время. В общем, время было упущено, и это требование выполнить так и не удалось.

Внешне версии Рейхенберга 4 отличались друг от друга формой носовой части – у морского варианта она была тупая – закругленная, из которой выступал обтекатель торпеды с взрывателем, а у сухопутного – заостренная. Под ней находилась контрольная аппаратура, в том числе чувствительный элемент магнитного компаса.

Вторжение Союзников на континент изменило стратегическую обстановку на Западном фронте – наилучшее время для применения этого оружия было упущено. Всего было выпущено около 100 экземпляров различных модификаций Рейхенберга. В 1944 года 75 экземпляров было доставлено в подразделение KG 200, в котором состоял V дивизион, который предполагал использовать эти снаряды. Однако в боевых условиях их так и не применили. Кроме того, недостаток топлива не позволил отработать снаряд в достаточной степени, поэтому в августе 1944 года программу закрыли. В 1945 году несколько экземпляров Рейхенберга, в разном техническом состоянии, достались американцам, которые изучили их на полигонах в Аламогоро в Новой Мексике и Эглин Фейлд во Флориде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: