Авиация и время 2006 03

- Название:Авиация и время 2006 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и время 2006 03 краткое содержание

Авиация и время 2006 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

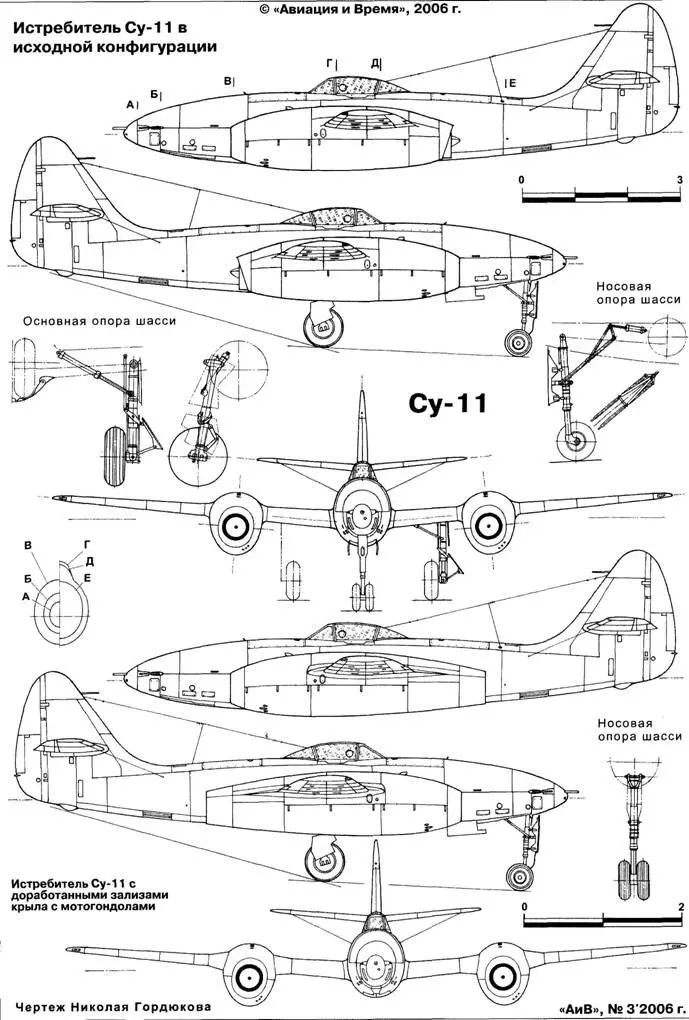

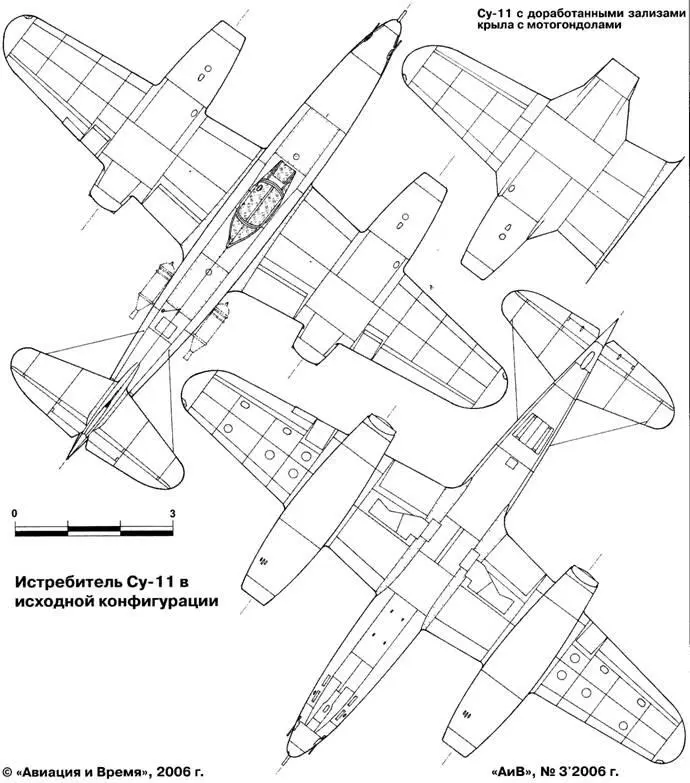

На протяжении вот уже более полувека как в зарубежных, так и современных отечественных периодических изданиях достаточно регулярно муссируется тезис о «родстве» Су-9/11 с германским истребителем Me 262. Печально, что эту тему не оставляет стороной и ряд крупных специалистов истории авиации. На родство с «Мессершмиттом» с таким же успехом может претендовать, например, британский «Метеор», а также ряд советских послевоенных проектов. Так, весной 1945 г. в ОКБ С.А. Лавочкина был подготовлен проект тяжелого истребителя «160» с двумя трофейными ТРД Jumo 004, который по своей аэродинамической компоновке наиболее близко походил на Me 262. В ОКБ А.И. Микояна в середине 1945 г. разработали проект истребителя И-260(К) с фюзеляжем круглого сечения и двумя двигателями BMW 003, размещенными под крылом – аэродинамическая компоновка этого самолета весьма походила на Су-9. В 1948 г. в ОКБ С.М. Алексеева был построен одноместный истребитель И-211, который по внешнему виду был подобен Су-11. Использование общей аэродинамической компоновки говорит не о плагиате, а о том, что на данном этапе развития авиации она имела ряд преимуществ и соответствовала требованиям времени. К слову, аэродинамическое и конструктивное совершенство истребителей Су-9/11 значительно выше того же «Мессершмитта», что видно из приведенной таблицы. ?

Проект экраноплана В.В. Суржика на базе Бе-200 (технографика автора)

ОТ СТАРИЦ ДНЕПРА ДО БЕРЕГОВ БАЙКАЛА

Сергей Вахрушев/ Иркутск Фото предоставлены автором

.. .Еще в начале прошлого века авиаторы столкнулись с необычным явлением у самой земли самолет неожиданно обретал дополнительную подъемную силу и вместо того, чтобы лететь горизонтально, норовил «лезть вверх» или, игнорируя управление, не желал приземляться. Пилот «взбесившейся» машины был вынужден планировать почти до полной потери скорости, посте чего «нечистая сила» исчезала, а самолет почти падал на землю. К началу 1930-х гг эту загадку удалось раскрыть – на малой высоте поток воздуха как бы зажимается между крылом и землей и, уплотняясь, создает динамическую воздушную подушку. При этом обтекание крыла меняется так, что лобовое сопротивление уменьшается, и самолет становится более летучим. С потерей скорости эффект, естественно, пропадает. Явление назвали «эффектом влияния земли», а позже – «экранным эффектом». Со временем от проблемы избавились при помощи посадочных щитков.

Но в 1932 г. зловредное явление неожиданно проявило себя с хорошей стороны, предотвратив гра1едию германского многомоторного гидроплана Do-X фирмы «Дорнье», коюрый в полете над Атлантикой стал терят= топливо. Экипажу ничего не оставалось, как снизиться и готовиться к аварийной посадке в океане. Неожиданно, над самой водой, несмотря на то, что моторы работали только на «малом газу», тяжелый лайнер вдруг прекратил снижаться и устойчиво полетел. Изумленные пилоты решили не искушать судьбу и сохранили этот режим полета, несколько часов практически не вмешиваясь в управление. Благодаря «нечистой силе» машина дотянула до Нью-Йорка! После этого рациональные немцы специально облетали Do-X над Северным морем и Атлантикой на высотах не более 10 метров и убедились, чтс на определенных режимах полета удельный расход топлива значительно снижается. Однако для полной реализации открывшихся положительных перспектив экранного эффекта – экономичности, повышенной грузоподъемности, возможности полетов на большие расстояния над морем и сушей – нужен был не самолет, а принципиально новая крылатая машина. В 1935 г. финский инженер Т. Каарио построил подобный аппарат, назвав его «аэросани с крылом-тараном». Машина разгонялась на лыжах, а затем почти летела над снегом, используя эффект экрана.

Изобретение Каарио дало толчок к проектированию аналогичных аппаратов в других странах. В довоенные годы в СССР проект экраноплана создавал военный летчик-изобретатель П. Гроховский, в США – инженер Д. Уорнер, в Швеции – изобретатель И. Троенг, но все эти попьпки ограничились постройкой опытных моделей. После войны работы в этой области были значительно расширены – боевыми экранопланами серьезно занимались в СССР, США, Германии, Финляндии, Швеции, Швейцарии…

Со временем стало ясно, что данная тематика требует огромных объемов научно-исследовательских и опытно-конструктор- ских работ, а конечный успех отнюдь не гарантирован. Это привело к прекращению государственного финансирования и сворачиванию проектов в большинстве стран, включая Америку. Однако «у советских собственная гордость» – из созданных к началу 1980-х гг. во всем мире 25 образцов экранопланов львиная доля приходилась на СССР. Лидером разработок стало Горьковское

Центральное конструкторское бюро судов на подводных крыльях, руководимое Р.Е. Алексеевым (ЦКБ по СПК), которое по госзаказу для ВМФ СССР строило ракетоносные, десантно-транспор- гные и противолодочные экранолеты (экранопланы, способные также летать ио-самопетному. вне экрана). Техника же «для народного хозяйства» традиционно отходила на второй план и оставалась уделом изобретателей-энтузиастов…

К таковым относился молодой ученый Анатолий Николаевич Панченков, который в ЦКБ по СПК занимался расчетами дифферентов СПК при разгоне и считался весьма перспективным специалистом. Но. когда з начале 1960-х гг. Р.Е. Алексеев развернул программу создания экранолетов, А Н. Панченков покинул ЦКБ и переехал в Киев. Здесь он стал работать в Институте гидрологии и гидротехники, где основал лабораторию гидроаэродинамики больших скоростей, чем внес немалый вклад в повышение статуса института, ставшего впоследствии Институтом гидромеханики. Однако знаний кораблестроителя, даже по специфике судов на подводных крыльях, для его исследований оказалосьпедоста- точно. Молодой ученый привлек к своим работам выпускников ХАИ, которые быстро доказали необходимость постройки экспериментального аппарата. Проект вырисовался в annapai схемы «утка» с центральным подводным крылом для выталкивания его из воды на разбеге и мотоустановкой глиссерного типа.

В распоряжении энтузиастов был мотор К-750 (28 л.с.) от мотоцикла «Днепр», а из доступных материалов – дерево. Причем подходящую древесину можно было достать только в Запорожье, на фабрике музыкальных инструментов. Там для изготовления струнных инструментов применяли так называемую «музыкальную» ель… За ней и командировали в Запорожье одно о из «хаев- цев» В В. Суржика. «Я перелопачивал огромные штабеля, выбирая подходящие доски и перекручивая их. – вспоминал Виталий Витальевич. Раньше занимался авиамоделизмом, знал, что ель нужна мелкослоистая и бессучковая – она хорошо гнется, не ломается… Нарезали реек, высушили и клеили смолой для производства авиационной фанеры ВИАМ Б-3. от которой осталась долгая память в виде аллергии – отвердитель был ядовитым, а мы строили день и ночь и в этом клее были по уши… Аппарат сделали практически за год, на одном энтузиазме, за свои деньги…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: