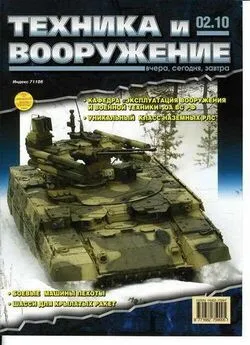

Техника и вооружение 2010 02

- Название:Техника и вооружение 2010 02

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2010 02 краткое содержание

Техника и вооружение 2010 02 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

УНИКАЛЬНЫЙ КЛАСС НАЗЕМНЫХ РЛС

Сергей Резниченко

В послевоенный период на вооружение ПВО сухопутных войск НАТО поступили ЗРК большой и средней дальности – Nike Hercules и Hawk, что вынудило Советский Союз приступить к созданию средств противодействия. Как оказалось, наиболее эффективно вывести из строя ракетное подразделение ПВО можно, «нейтрализовав» лишь звено управления огнем. Самые уязвимые элементы в нем – радиолокационные станции обнаружения и наведения. Они излучают в пространство на большое расстояние, и самолет-разведчик способен обнаружить радары за пределами их зоны видимости. А поскольку РЛС работают в активном режиме, их практически невозможно замаскировать.

Конструкция и способы защиты зенитных радаров от радиоэлектронных способов подавления постоянно совершенствовались, порой ненадолго превосходя возможности постановщиков помех. Но если сначала удавалось достаточно эффективно «ослепить» РЛС ЗРК пассивными или активными помехами, то впоследствии это мероприятие приносило лишь временный успех и стоило довольно дорого. Наиболее оптимальным способом стало так называемое огневое подавление. То есть, выведение РЛС из строя на длительный срок в результате применения оружия или ее уничтожение.

При нормальной организации системы ПВО безнаказанно использовать в этих целях неуправляемое авиационное вооружение (пушки, бомбы и НАР) просто нереально: необходимость визуального контакта летчика и цели не оставляет первому шанса выиграть в поединке. Современные ЗРК в этом случае способны несколько раз подряд уничтожить самолет или вертолет, прежде чем те успеют приблизиться к РЛС на дальность прямого выстрела.

Применение специальных авиационных УР с ПРГСН оказалось эффективнее. Их интенсивная разработка в СССР, госиспытания и последующая доводка потребовали устроить в конце 1960-х гг. на полигонах «Тургай», «Теректа» и «Макат» специализированные площадки, оборудованные наземными радиолокационными мишенями (РЛМ), и создать специализированные подразделения. С конца 1960-х гг. подразделения РЛМ вооружали отработавшими свой срок отечественными наземными РЛС кругового обзора, состоявшими на снабжении подразделений РТО ВВС, а также РТВ и ЗРВ ПВО. Это были импульсные шестиканальные комплексы П-30 и П-35 практически всех последних мобильных модификаций.

Наземная трехкоординатная РЛС П-30 «Хрусталь» с радиусом зоны обзора 170-180 км была разработана в Москве в ОКБ-37 Министерства вооружений (главный конструктор

В.В. Самарин) и в 1955 г. поступила на вооружение Советской Армии. Спустя три года на заводе №37 ГКРЭ ее модернизировали под руководством того же главного конструктора, а с 1959 г. наземная РЛС П-ЗОМ «Сатурн» поступила на вооружение ВВС и ПВО. Параллельно с этим в том же коллективе разработали и практически одновременно с ней приняли на вооружение двухко-ординатную РЛС П-35 «Дренаж» с радиусом зоны обзора 350 км, ас 1961 г. начались испытания П-35М «Сатурн-У», модернизированной на заводе №588 МГСНХ (более известен как ЛЭМЗ – Лианозовский электромеханический завод).

Между тем серийные радары далеко не во всем отвечали специфическим требованиям работы РЛС-мишеней. В 1967-1968 гг. на ЛЭМЗ провели работы по темам «Мишень», «Кабель» и «Мишень-2». В ходе их под руководством главного конструктора

Д.Д. Сердюка и его заместителя Н.М. Же-лезнякова серийные РЛС кругового обзора П-35М адаптировали к требованиям РЛМ. В основном это затрагивало вопросы специфики боевой работы экипажей (дистанционное управление и контроль), для чего пультуп-равления радара требовалось максимально удалить от позиции РЛМ (в зону безопасности). На первом этапе работ выносную аппаратуру ДУС (дистанционного управления станцией) соединяли с мишенью 400- и 600-метровыми кабелями. Однако на большое расстояние рассчитывать не приходилось – сигналы управления в кабеле сильно затухали. В этих условиях о «подконтрольных микроамперах» речи и быть не могло. На втором этапе работ РЛМ с постом управления в 12-15 км состыковали через аппаратуру «Дятел-С» по радиолинии. При этом единственную штатную частоту запуска радара дополнили еще несколькими.

После прямого попадания управляемой ракеты класса «воздух-РЛС» мишень горела несколько суток. Позиция РЛМ «Южная» полигона «Теректа» НИИ ВВС им. В.П. Чкалова. 1983 г.

Управляемые ракеты Х-58 применяли исключительно для стрельбы по радарам.

Результаты «знакомства» РЛС-мишени с противорадиолокационными ракетами среднего калибра – Х-27, Х-28 или Х-58. Правда, БЧ УР при этом были инертными, однако РЛМ уничтожена по-настоящему.

Со второй половины 1970-х гг. на довольно популярных РЛМ П-35 (диапазона «литер В») использовали компактный блок запуска «Режим», разработанный капитаном ГК НИИ ВВС Ю.С. Бакумцевым, с набором даже самых немыслимых частот запуска, а также с возможностями автоматического режима «мерцания» одной и более РЛС с дискретно регулируемым временем излучения и пауз между ними. Таким образом, необходимость в дистанционном управлении этими радарами-мишенями отпала. Между тем осложнилась другая проблема в совершенствовании РЛМ – объективный контроль основных параметров станции. Для этого до середины 1980-х гг. на полигонах использовали регистрационные фотокамеры РФК-5, устанавливаемые на штатных шкафах ДУС в индикаторных машинах и снимающие с частотой 1 кадр за 10 с дату работы, текущее время, шкалы приборов контроля мощности шести передатчиков, общее напряжение питания по сетям 50 и 400 Гц, а также положение переключателя числа оборотов вращения при-емо-передающей кабины (ППК) и положение обоих антенных зеркал по углу места.

Как правило, индикаторные машины на позиции РЛМ относили от излучающей ППК на 20-40 м в сторону, перпендикулярную курсу пуска, чтобы при наведении ракеты точно в цель кинопленка объективного контроля сохранилась. В жизни бывало и с точностью до наоборот – прямое попадание в командирский ЗИЛ, а не во вращающуюся кабину с антеннами. Далеко не всегда списанные в утиль станции были способны работать в штатном режиме. У многих из них отказывала «наиболее нежная» аппаратура автоматики и дистанционного управления из индикаторной машины. Запчастей в условиях весьма скверного снабжения ВВС по линии Войск связи, автомобильного управления и ГРАУ «мишенщикам» было просто не положено – «зачем чинить, все равно у вас всю технику расстреляют…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: