Гленн Мерфи - Какой громкой бывает отрыжка?

- Название:Какой громкой бывает отрыжка?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Попурри

- Год:2011

- Город:Минск

- ISBN:978-985-15-1450-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гленн Мерфи - Какой громкой бывает отрыжка? краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Какой громкой бывает отрыжка? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Пожалуй, сейчас вспомогательный мозг мне пришелся бы кстати.

Это почему?

— Кажется, мой основной уже битком забит.

Ну что вы, я уверен, там еще полным-полно места. Просто читайте дальше, и мы доберемся до цели!

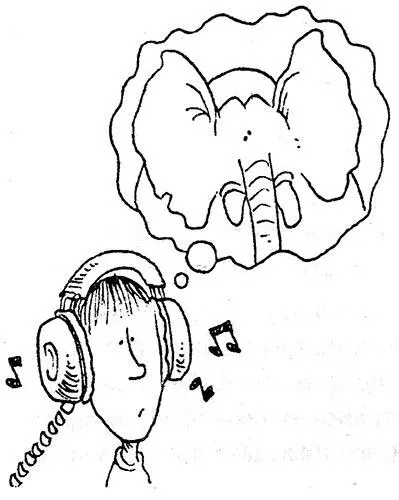

Почему музыка навевает воспоминания?

Мы еще многого не знаем о том, как формируются воспоминания, но есть мнение, что мозг собирает и хранит их частями, а не целиком. Вот почему какое-нибудь музыкальное произведение может оказаться особенно ярким кусочком воспоминания, который потянет за собой все остальные его части.

— То есть воспоминания приходят к нам по частям?

Трудно утверждать это наверняка, но похоже на то. Нейробиологи (ученые, которые изучают мозг и нервную систему) в течение многих лет используют сканирование мозга и сложные эксперименты, чтобы узнать, как и где формируются воспоминания. Полученные ими данные позволяют предположить, что отдельное воспоминание может создаваться в какой-то одной части мозга, но храниться — в нескольких разных местах. Другими словами, где-то по дороге воспоминание разбивается на части. И когда мы пытаемся что-то вспомнить, то заставляем нейроны посылать сигналы во все эти места, чтобы воссоздать целое. Чем-то похоже на головоломку, в которой нужно соединить точки, чтобы в конце получить всю картинку.

— Но зачем мозгу такие сложности? Почему просто не хранить все в одном месте?

Возможно, это позволяет мозгу многократно использовать похожие кусочки воспоминаний вместо того, чтобы создавать каждое новое с нуля, и тем самым помогает увеличивать доступное пространство памяти. И, наверное, так легче систематизировать воспоминания и разбираться в них. Например, воспоминание о яблоке можно разделить на части и связать с другими воспоминаниями, скажем, о пожарных машинах, теннисных мячах и бананах. И если мы подумаем о яблоке, то сможем быстро создать его мысленный образ, сравнивая с другими «красными предметами», «маленькими шарообразными предметами» и «фруктами». В этом случае нам не нужно хранить информацию обо всех мелких деталях каждого нового предмета, с которым мы сталкиваемся. Достаточно сохранить в памяти лишь то, что отличает его от других похожих вещей. Так можно уменьшить количество информации в каждом воспоминании и сэкономить общее пространство памяти. Теперь понятно?

— Думаю, да. Но как именно создаются воспоминания? Как они выглядят?

Нейробиологи почти уверены, что краткосрочные (или временные) воспоминания создаются путем соединения групп нейронов (или клеток мозга) в закольцованные цепи, или петли. Нейроны похожи на микроскопических осьминогов с тысячами щупалец. Каждая клетка может соединяться с тысячами других, отращивая щупальце в направлении каждой из них. Миллиарды нейронов в нашем мозге создают триллионы щупальцевых связей, в результате чего образуется колоссальная, неописуемо сложная паутина взаимных контактов. Но нервные сигналы (или импульсы) не могут с одинаковой легкостью двигаться по всем щупальцам. Одни щупальца позволяют сигналам свободно проходить между клетками, другие полностью их блокируют, а третьи обеспечивают более или менее хорошую проходимость. Когда мы формируем новое воспоминание, наш мозг изменяет способ взаимодействия нейронов и создает уникальную модель нейронной связи, усиливая поток сигналов между конкретной группой нейронов, соединенных в одну большую петлю или цепь щупалец.

— Пока понятно…

Но это изменение является лишь временным, и для того, чтобы сохранить воспоминание больше чем на пару часов, его нужно превратить в долговременное. Об этом механизме нейробиологи знают гораздо меньше, но многие считают, что он связан с отращиванием новых, постоянных щупальцевых связей между клетками. Поэтому, когда мы учимся и запоминаем новые вещи, наш мозг постоянно переделывает сам себя, выстраивая новые цепи и петли, по которым могут проходить потоки нервных сигналов. И тогда нам остается только активизировать какую-нибудь одну часть воспоминания, например услышать отрывок музыкального произведения, чтобы сигнал почти автоматически прошел по всей остальной цепи и принес с собой остальные детали этого произведения и всего, что у нас с ним ассоциируется. Однако следует отметить, что это лишь гипотеза, и никаких точных сведений о том, как на самом деле формируются долговременные воспоминания, у нас пока нет.

— А почему?

Потому что в отличие от временных (или краткосрочных) воспоминаний, за формированием которых наблюдать довольно несложно, изучение долгосрочных воспоминаний требует постоянной работы с одними и теми же людьми на протяжении нескольких лет или даже десятилетий. Кроме того, очень трудно сравнивать старые воспоминания с событиями, которые их вызвали, поскольку эти события могли произойти так давно, что никаких точных описаний того, что было на самом деле, просто не сохранилось.

— Но все же интересно знать, где в мозге хранятся воспоминания? Может быть, подобно старым, вышедшим из моды вещам, они валяются в каком-нибудь пыльном чулане?

Тут тоже трудно сказать что-нибудь определенное, поскольку долговременные воспоминания слишком трудно изучать. Но мы почти уверены, что они формируются в передней части мозга, которую называют префронтальной корой. Оттуда они либо исчезают (если событие забывается), либо переводятся в какие-то другие области мозга и там превращаются в постоянные, долговременные воспоминания.

— Но откуда мы знаем, что они формируются в передней части мозга?

Потому что люди, у которых эта область повреждена, не могут формировать новые воспоминания. Они могут чувствовать себя прекрасно во всех других отношениях, но теряют способность запомнить что-нибудь новое.

— Странно.

Кроме того, у приматов (таких как люди и обезьяны), префронтальная область коры головного мозга намного больше, чем у других животных. Этим можно объяснить, почему мы (и другие приматы) проявляем больше способностей к обучению, чем большинство других животных. [33] Подробнее о разнице между людьми и животными рассказывается в разделе «Почему у людей мозги умнее, чем у животных?».

Мы лучше учимся в первую очередь потому, что легче запоминаем информацию.

— Так значит обучение и запоминание — это одно и то же?

Нет, но первого не может быть без второго. Представьте, что вы научились чему-то новому, скажем, вызубрили таблицу умножения, а через неделю полностью ее забыли. А теперь скажите, вы на самом деле выучили таблицу умножения или просто помнили ее какое-то время?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: