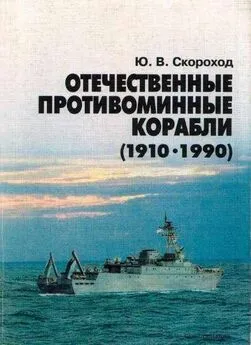

Юрий Скороход - Отечественные противоминные корабли (1910-1990)

- Название:Отечественные противоминные корабли (1910-1990)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- Город:САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Скороход - Отечественные противоминные корабли (1910-1990) краткое содержание

В книге приводятся обоснования необходимости создания отечественных противоминных кораблей (ПМК), специфика их проектирования и строительства, а также опыт эксплуатации и боевого использования за период 1910- 1990 гг. Вся информация разделена на главы, соответствующие этапам истории страны, а внутри глав – на последовательно принимавшиеся кораблестроительные программы. Рассмотрены все корабли, когда-либо плававшие под отечественным флагом, построенные на отечественных верфях и за рубежом по заказу ВМФ, переоборудованные из гражданских судов, арендованные и закупленные у союзников, трофейные и полученные по репарациям, а также предназначенные для экспорта. Приведены итоговые данные по масштабам строительства отечественных IIMK и внесены уточнения, касающиеся их истории.

Отечественные противоминные корабли (1910-1990) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1* В одной из минных полыней и 1943 г. погиб заместитель командующего КВФ вице- адмирал В. П. Дрозд.

Подрыв малого ТЩ на ДНМ

При разделе германского флота Советскому Союзу досталось 14 ТЩ типа М-35, 30 типа М-40, 48 типа R и 119 типа KFK (т.е. вместе с захваченными во время войны 29 кораблями – 148), 30 ТЩ. переоборудованных из гражданских судов и четыре прорывателя минных заграждений. В дальнейшем СССР получил еще два итальянских и один японский ТЩ.

Данные табл. 9 свидетельствуют о том, что главной причиной гибели ПМК в ходе боевых действий являлся подрыв на минах, а дальнейшее уточнение показывает, что подрыв на ДНМ с магнитным ИВ. Поэтому вопрос о магнитной защите ПМК заслуживает особого рассмотрения.

Магнитная защита отечественных ПМК осуществлялась в рамках глобальной программы размагничивания корабельного состава ВМС. К необходимости реализации этой программы командование ВМС пришло. располагая данными об использовании магнитных мин в конце первой мировой войны при минировании в 1920 г. англичанами устья Северной Двины, а также о разработках, ведущихся по использованию магнитного канала во взрывателях торпед и бомб. Работы, необходимые для достижения поставленной цели, были начаты в ходе выполнения первой кораблестроительной программы СССР. Сущность изложена в труде инженера контр-адмирала В.А.Ткаченко |10|. Работы финансировались МТУ (Минно-торпедное управление) и УК ВМС, курировались НИМТИ и НИВК, были начаты в одном из КБ Главморпрома. а затем продолжены в Остехбюро под начальством Бакуриани. При Остехбюро был организован отряд опытовых судов, в состав которого, в частности, входило судно "Мороз" 2*, являвшееся, по-видимому, первым носителем размагничивающих обмоток. Судно это было переоборудовано из построенного в 1914 г. буксира.

2* ТТХ корабля: водоизмещение 370 г; скорость: полного хода – 11 уз, экономического – 7 уз; главные размерения 32,2x6,0x3,1 м; дальность плавания экономическим ходом – 1100 миль; энергетическая установка одновинтовая мощностью 500 л.с. Корабль участвовал в первой мировой и гражданской войнах, в послевоенных тралениях; в койне 1940-х годов передан народному хозяйству.

| Типы противоминных кораблей | Общее число | Потери кораблей | Причины потерь | |||||||||

| Число потеряных кораблей | Даля от общею числа. % | Подрыв на минах | Авиация | Береговая артиллерия | Надводные корабли | Подводные лодки | Навигационные повреждения,аварии и столкновения | Взорваны или затоплены собствен ной командой | Другие причины* | Причина неизвестна | ||

| Тральщики проектов 3,53,53У,58,59 | 44 | 19 | 45.2 | 13 | I | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — |

| Старые тральщики специальной постройки | 7 | 6 | 85.7 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |

| Ленд-лизовские тральщики типов AM. YMS. ТАМ и MMS (34+43+7+5) | 89 | 7 | 7.9 | 1 | 4 | 2 | ||||||

| Малые тральщики проекта 253/1 | 92 | 6 | 6.5 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | ||

| Траулеры, переоборудованные по пр 33 | 33 | 6 | 18.2 | 2 | — | 2 | ' | 1 | ||||

| Катера-тральщики специальной постройки и переоборудованные из катеров ВМС | 636 | 76 | 11.9 | 25 | 13 | 18 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | |

| Тральщики. переоборудованные из судов | 254 | 55 | 21.7 | 12 | 15 | 8 | 4 | 2 | 4 | — | 5 | 5 |

| Потери | Причины потерь | |||||||||||

| Типы противоминных кораблей | Общее число кораблей | Число потеряных кораблей* | Доля от общего числа, % | Под рыв на минах | Авиация | Береговая артиллерия | Надводные корабли | Подводные лодки | Навигационные повреждения,аварии и столкновения | Взорваны или затоплены собственной командой | Другие причины** | Причина неизвестна |

| Катера-тральщики, переоборудованные из гражданских катеров | 486 | 145 | 29,8 | 36 | 34 | 29 | 6 | 35 | 4 | 1 | ||

| Трал-баржи | 20 | 10 | 50,0 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

| Всего кораблей | 1661 | 330 | 19.9 | 104 | 68 | 56*** | 16 | 13 | 51*** | 9 | 5 | 8 |

| Потери за войну. % | — | — | — | 31.4 | 20,5 | 17.0 | 4.8 | 3.9 | 15.5 | 2.8 | 1.5 | 2.4 |

* Под потерянными понимаются затонувшие корабли. В 1944-1946 гг. свыше 20 из числа затонувших кораблей были подняты и опять вступили в строй, что в таблице не учтено.

** Четыре корабля были интернированы н шведских водах, а один уничтожен японским камикадзе.

*** Большие потери от береговой артиллерии понесли тральщики речных флотилий (в частности. Пинская флотилия была расстреляна танками), а также тральщики при проведении десантных операций на СФ.

После ликвидации в 1937 г. Остехбюро опытовые корабли были переданы НИМТИ, а работы по размагничиванию кораблей с 1936 г. продолжены коллективом ученых, инженеров и военных моряков, сложившимся на базе лаборатории Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ) АН СССР. Коллектив этот включал: от ЛФГИ – А.П.Александрова, А.Г.Гаева, Б.М.Тучкевича, П.В.Степанова, В.Р.Регеля и А.Р.Регеля, от НТК ВМС – Б.Е.Гордиевича и И.В.Климова, от НИМТИ ВМС – А.Е.Брыкина, Л.К.Верещагина, И.П.Смирнова, П.А.Роторева, В.А.Карпухина и В.Т.Сухорукова, от ЦНИИ-45 НКСП И.И.Дехтяра и И.М.Фомина, от ЦКБ-55 НКСП – Н.М.Хомякова. Л.В.Черепкова, В.С.Евдокимова и A.M.Антонова. Созданный этим коллективом задел позволил ВМФ приступить с первых дней войны к комплектованию на флотах и флотилиях автономных отрядов и частей службы размагничивания кораблей (СРК). Первые такие СРК в соответствии со сложившимися обстоятельствами начали функционировать на КВФ. Каспийской и Волжской флотилиях. Затем СРК были организованы на Черноморском, Северном и Тихоокеанском флотах, на Краснознаменной Амурской, Ладожской. Онежской. Беломорской, Азовской, Днепровской и Дунайской военных флотилиях. Отряды и группы СРК формировались из специалистов перечисленных организаций при доминирующей роли специалистов ЛФТИ и ЦКБ-55. При этом на строящихся, переоборудуемых и некоторых ремонтируемых кораблях устанавливались электромагнитные обмотки "системы ЛФТИ", снижающие магнитные поля кораблей в несколько раз.

В связи с успехами, достигнутыми в области размагничивания кораблей, группа ученых, инженеров и моряков была в 1942 г. удостоена Сталинской премии первой степени. В том же году разрозненные отряды и части СРК были объединены в единую службу, курируемую специальным отделом при УК ВМФ. которую возглавил капитан второго ранга Л.С.Гуменюк. В ведении СРК ко времени окончания Великой Отечественной войны находилось несколько контрольно-измерительных магнитных станций (КИМС) и около 20 станций безобмоточного размагничивания (СБР). На морских и базовых тральщиках устанавливались размагничивающие обмотки, а катера-тралылики со стальными корпусами проходили обработку на СБР [10].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Рытхэу - Самые красивые корабли [сборник]](/books/1082735/yurij-rytheu-samye-krasivye-korabli-sbornik.webp)