Александр Прищепенко - Шипение снарядов

- Название:Шипение снарядов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шипение снарядов краткое содержание

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Шипение снарядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

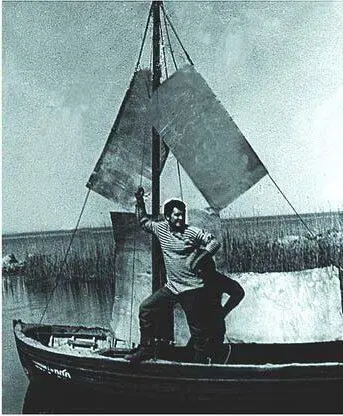

…Радиолокационная головка самонаведения жадно захватывала «железный парус». После подрыва сборки в полусотне метрах от ракеты стрелка прибора «ток смесителя» заметно дернулась, но на осциллографе контрольного стенда осталась «картинка», соответствующая удержанию цели головкой самонаведения. Это было невероятно: надо только представить, насколько мощным должно быть ударное возбуждение от наносекундного импульса РЧЭМИ, чтобы стрелочный прибор среагировал на него двукратным отклонением от номинального уровня! И тем не менее — ракета цель не потеряла! Пара следующих дней принесла аналогичные результаты: хотя сборки подрывали все ближе к ракете, потери цели головкой ее самонаведения не фиксировались.

Пошли дожди, опыты прервали и стали обследовать «пятнадцатую». Выяснилось, что все ее диоды имеют одинаковые сопротивления как для «прямого», так и для «обратного» тока. После долгих препирательств их стали поочередно заменять резисторами с сопротивлениями в сотни Ом. Можно было заменить на резисторы все диоды в канале автоподстройки частоты и один в смесителе (три из четырех имевшихся во всей схеме), и все равно захват «железного паруса» не срывался: на дистанции в сотню метров мощность отраженного от него сигнала превышала все разумные пределы!

Следующий солнечный день был ветреным, Ладога покрылась пенными «барашками». В ракете заменили все диоды на новые, сборку расположили в 20 метрах под углом примерно 30 градусов к оси головки самонаведения и стали ждать. Наконец, кто-то заорал: «Баржа!» Начали лихорадочно заряжать батарею, приводить в рабочее состояние ракету. Ракета «увидела» шедшую на дистанции около трех морских миль баржу, и сборку подорвали. Захват был немедленно потерян. Тот же результат получили, и когда ракета «смотрела вслед» уже уходящей барже, а сборку (последнюю из имевшихся) подорвали в 30 метрах под углом в 45 градусов к линии визирования головки. Два фактора: отраженный от цели сигнал реальной, а не аномальной амплитуды и наличие помех от «барашков» на водной поверхности (весьма незначительных по морским меркам) привели к тому, что и должно было произойти. Эта серия показала, как сложны процессы, вызываемые РЧЭМИ в электронике и как противоречивы могут быть оценки эффектов. Впоследствии не раз приходилось отклонять предложения дилетантов провести «оценочные» испытания с использованием в качестве мишеней электронных часов или туристических приемников, потому что это было бесполезной тратой сил и средств: боеприпасы не предназначены для выведения из строя часов. Если часы все же вышли из строя, то это не значит, что выйдет из строя военная электроника; если же часы продолжают после опыта идти, то военная электроника как раз может и «сгореть».

Понятно, что демонстрация эффекта — только начало пути. А явление оказалось очень «капризным», сверхчутко реагируя на величину энергии магнитного поля в монокристалле перед началом его ударного сжатия. Выход РЧЭМИ нарастал с увеличением этой энергии, причем особенно резко — при приближении к значению, соответствующему максимуму, а при переходе этого значения от РЧЭМИ не оставалось и следа. Это было причиной многих неудач, в частности — при испытаниях, на которых мишенью служила ракета ЗМ80 (рис. 2.45).

Сжатие магнитного поля в монокристалле исследовалось и теоретически, но задача оказалась сложной и результаты были получены только спустя полдесятка лет, когда оптимум магнитного поля был уже «нащупан» эмпирически: он соответствовал энергии запитывающего излучатель токового импульса около килоджоуля.

Когда теория сжатия поля в монокристалле стала более или менее полной, для закрепления приоритета в журнал «Известия академии наук «Механика жидкости и газа» (МЖГ) была послана статья с описанием принципов работы ЦУВИ. Цензуру удалось перехитрить, заменив «излучение» эвфемизмом «диссипативные потери энергии», а «ударную волну» — еще менее понятным дилетантам термином «скачок второго рода». В гидродинамике так называют автомодельные решения дифференциальных уравнений, описывающие процессы, при которых доля энергии прилегающей к фронту области от общей кинетической энергии движущегося вещества уменьшается, но плотность энергии у фронта возрастает (теоретически — неограниченно). В этом случае законов сохранения для описания движения недостаточно, а показатели степенных зависимостей получают при исследовании поведения решений при переходе через некую особую точку.

Статья вышла в № 6 за 1988 г. иозначала заявку на утверждение позиций ЦУВИ. Некоторые из коллег, считавшие себя законодателями как в области мощных электровакуумных источников РЧЭМИ (о них — в конце главы), так и в области традиционных ВМГ, не восприняли ее с восторгом.

Один, стяжавший славу размахом даваемых авансов (достижение мощности РЧЭМИ в тераватт, извлечение при помощи РЧЭМИ золота из руд и т. д.) ученый поделился не слишком свежей мыслью о том, что излучает в ЦУВИ не сжимаемое магнитное поле, а детонация заряда ВВ.

Понятными были и мотивы второго корреспондента, который как-то, без особых сантиментов и ссылок, переписал в свою статью выкладки В. Демидова, касающиеся СВМГ. Ранее «переписчиком» была предложена идея сжать магнитное поле ударной волной, «пакующей» хорошо проводящий металлический порошок до высокой плотности — чтобы сохранить магнитный поток, однако заявлений о достижении рекордов магнитной энергии не последовало. Мысль о том, что если свернуть с проторенной М.Фаулером и А. Сахаровым тропинки и не слишком стараться сохранить поток, то можно получить новый эффект — эмиссию РЧЭМИ, ученого не посетила, а узнать о ней со страниц МЖГ было обидно. Путь переписывания выкладок был им отвергнут ради демонстрации богатства научного арсенала: слегка изменив формулировку задачи о сжатии поля в кристалле, оппонент в 1991 году заявил на конференции о «независимом» подходе. Нельзя сказать, что за «независимость» он бился «до последнего патрона»: еще через несколько лет его позиция по ударно-волновым источникам была скорректирована на подпадающую под категорию «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Однако в 1999 г. крайне подвижный в своих воззрениях ученый, в отчете о работе, выполненной по гранту, вновь возвестил о том, что им «впервые изложен» механизм генерации мощного излучения при схождении УВ в цилиндре из Csl.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: