Александр Прищепенко - Шипение снарядов

- Название:Шипение снарядов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-99036-461-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прищепенко - Шипение снарядов краткое содержание

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Шипение снарядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Были среди оппонентов и суровые люди, пребывавшие в кручине о государственных интересах. Один из них, встретившись с автором после публикации статьи всего лишь раз (!), впоследствии выразил твердое убеждение, что «тоже в этой тематике участвовал», причем, в поиске доказательств сему, даже распорядился найти список рассылки диссертации автора. Не найдя желаемого доказательства — крайне огорчился. Дальнейшие его действия были связаны с уверениями, что написание такой книги есть поругание святой для каждого гражданина Государственной тайны.

… Запитываемый токовым импульсом оптимальной амплитуды, ЦУВИ выводил из строя большие радиолокаторы, работавшие в сантиметровом и метровом диапазонах длин волн, на радиусах до 50 метров от точки подрыва.

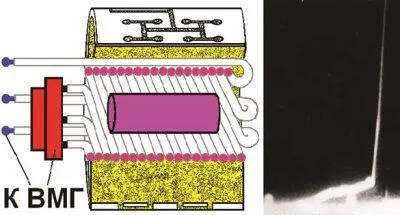

…Совершенствовали ЦУВИ по нескольким направлениям. Во-первых, ударную волну в монокристалле стали формировать не контактной детонацией, а ударом сходящегося лайнера (рис. 4.31), образованного катушкой, свитой из алюминиевых проволочек. Это обеспечивало повышение давления в ударной волне, а заодно — позволяло примерно вдвое повысить энергию магнитного поля за счет дожатия его лайнером, но все равно сборка вместе с конденсатором выглядела так (рис. 4.32), что никаких ассоциаций с устройством, которое можно разместить в боеприпасе, не вызывала.

Габариты «ужали» на порядок, когда вместо конденсаторной батареи источником питания стал значительно более компактный СВМГ. Но СВМГ — усилитель, он тоже нуждается в начальной энергии, а ее необходимо получить «из ничего» — в полете боеприпас не соединишь с каким-либо источником энергии.

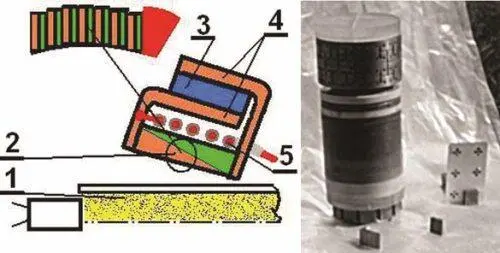

…Импульс тока «выжал из себя» ферромагнитный генератор (ФМГ, рис. 4.33) — при ударной демагнетизации пластин из электротехнического железа. Такое устройство впервые было разработано во ВНИИЭФ и адаптировано для применения в ЦУВИ. Каждую пластину набора надо изолировать (чтобы поле «выходило» по изоляции в обмотку, а не растрачивало свою энергию на нагрев металла вихревыми токами), и, кроме того, образовать из сложенных пластин конус (чтобы труба одновременно ударила по всем ним), для чего используются клинья из бронзы. Сложный ФМГ работал не очень стабильно, но с одного кубического сантиметра набора пластин удалось получить до 0,5 Дж энергии токового импульса!

После этих усовершенствований внешность ЦУВИ изменилась разительно: теперь это было компактное, вполне подходящее для применения в боеприпасах устройство! Однако «военную карьеру» ЦУВИ сгубили причины технологические. Даже незначительное отклонение от номинальных значений генерируемого ФМГ тока или коэффициента усиления ВМГ вело к весьма существенным неблагоприятным изменениям в режиме излучения ЦУВИ. Разброс же характеристик энергообеспечения был явно неудовлетворительным: дня ФМГ — до 30 % по току, а дня СВМГ (даже для варианта, изготовленного во ВНИИЭФ, где культура производства неизмеримо выше, чем на всех серийных заводах) — около 10 % по коэффициенту усиления. Проконтролировать все эти отклонения заранее, до подрыва, было невозможно. Оптимум генерации РЧЭМИ при ударном сжатии — весьма «острый», и, чтобы обеспечить «попадание» в него, ФМГ и СВМГ нуждались в кропотливой «доводке», сопряженной с огромным расходом времени и средств, а размышления о стоимости их в серийном производстве были подобны ночным кошмарам.

Очень не хотелось терять накопленные почти за десятилетие результаты: были разработаны устройства, где система энергообеспечения была полностью заимствована от ЦУВИ, но вместо монокристалла на оси катушки-лайнера располагался излучатель другого типа (о таких попытках — немного позже).

«Опоздавшая» теория подсказала: при повышении мощности ударной волны, соответствующая оптимальному режиму излучения начальная индукция магнитного поля снижается. Значит, если форсировать возрастание давления, то для существенного излучения могли оказаться достаточными и значения начальной индукции, создаваемые системой постоянных магнитов, что предельно упростило бы устройство. Для случая максимально возможного роста давления — при сферической кумуляции — оценки показали, что диаметр шарового заряда должен быть менее дециметра. Требовалась сферическая детонационная разводка соответствующего размера — ее надо было создавать заново, потому что готовые, для ядерных зарядов, были больше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: