Авиация и космонавтика 2015 07

- Название:Авиация и космонавтика 2015 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2015 07 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2015 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

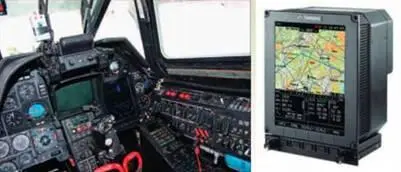

Основу этой системы составила, естественно, программа визуализации векторных карт на жидкокристаллическом цветном экране. Встроенный приемник GPS позволял определять координаты летательного аппарата. На экране индицировалась карта подстилающей поверхности, а также символы навигационной, тактической и специальной информации. Устройство позволяло производить штурманский расчет, планировать выполнение задания, контролировать полет и производить в последующем анализ эффективности вылета.

Для одноместного Ка-50 подобное устройство было нужно «как хлеб, как воздух». Действительно, одним из упреков со стороны «хранителей двухместных традиций, была сложность решения штурманских задач одному члену экипажа. А тут в наглядном виде представлялась самая необходимая для пилота информация.

Вариант системы для Ка-50 получил наименование КАБРИС-50. Решение об установке на машину было принято в период подготовки экспедиции на Северный Кавказ. Учитывая сложность обстановки и ограничения бюджета, Виктор Годунов уговорил своих коллег предоставить два первых образца КАБРИС-50 «в долг». Оба прибора были не только спроектированы, но и изготовлены за счет«Транзаса».

Как указывалось в статье «Испытания на прочность» (см. «АиК №11/2014 г.), для БУГа были выделены Ка-50 номер «05» и «01-04». Еще до перелета в Грозный А.С. Папай облетал оборудованную КАБРИСом машину. Александр Сергеевич был в полном восторге.«Мечта пилота, – вспоминал он, – наносишь на карту точки поворота, место цели и следишь за меткой, изображающей вертолет. А тут еще скорость, счисление пути – и все на фоне привычной карты, которую теперь не надо засовывать в планшет и класть на колено». Не меньший энтузиазм навигационная система вызвала у офицеров 344-го ЦБП и ПЛС. Торжок вышел с инициативой сделать КАБРИС основной навигационной системой. Но эта идея вошла в противоречие с действующими нормами – Положением о создании авиационной техники военного назначения и ОТТ ВВС. Дело в том, что КАБРИС относится к зависимым от внешних данных устройств. Без сигнала GPS он становился всего лишь забавной игрушкой. В военное же время полагаться на устойчивый прием спутникового сигнала вряд ли оправдано.

КАБРИС-50, к сожалению, не получил большого распространения. Кроме вертолетов 05 и 01-04 прибор установили на трех построенных в «нулевые» годы «Акулах», а также на Ка-29ВПЦУ, служивший целеуказателем в Чечне. Позднее он превратился в КАБРИС-31 для вертолета радиолокационного дозора Ка-31, выпущенного для авиации флотов КНР и Индии. На его базе был также создан вариант КАБРИС-27 для одной из модификаций поисково-спасательного Ка-27ПСТ. Но широкому внедрению помешала импортная элементная база. ВВС в те годы категорически требовал импортозамещения.

КАБРИС-50

Другой темой, потребовавшей использование «Акулы» в качестве «опытового корабля», стало создание первого в стране вертолетного бортового комплекса обороны (БКО) «Витебск».

Особенно сложно стало советским летчикам с момента начала поставок американцами в Афганистан ПЗРК FIM-92A «Стингер». Для спасения экипажи применяли крайне рискованный маневр. При обнаружении пуска «Стингера» Ми-24 следовало развернуться прямо на ракету, затем пилот слегка доворачивал вправо и за пару секунд до взрыва резко уводил машину с креном под 90". В этот момент координатор ГСН терял цель, а импульс от станции помех заставлял «Стингер» перенацеливаться на помеху. В целом, по Ми-24 в Афганистане было произведено 563 пуска ПЗРК «Стингер», противник добился 89 попаданий, при этом в 31 вертолет был потерян. Казалось бы, процент невысокий и сходится с расчетами израильтян, согласно которым вероятность поражения летательного аппарата, оснащенного средствами противодействия, с помощью ПЗРК не превышает и долей процента.

Проблема состояла в несоизмеримой стоимости ПЗРК и вертолета. Равным образом затраты на подготовку бородатого «оператора» «Стингера» были очень малы в сравнении с «ценой» экипажа летательного аппарата. «Бородачи» также совершенствовали тактику – обстрел вертолета велся с разных направлений, а станция помех, установленная сверху на хвостовой балке, не могла перекрыть все ракурсы.

К тому же совершенствование головок самонаведения ПЗРК, например, появление «двухцветной» ГСН на новом «Стингере» FIM-92B не позволяло более рассчитывать на эффективность мер пассивной защиты: установку ЭВУ и автоматов отстрела тепловых ловушек. В принципе, разработчики средств оптико-электронного противодействия готовы были сделать ловушки «светящимися» в двух и более диапазонах инфракрасного, видимого и даже ультрафиолетового излучения. По крайней мере, такие темы считались в конце 1980-х гг. достаточно несложными для курсовых и дипломных проектов ведущих московских и ленинградских вузов. Но боевому вертолету предстояло летать в зоне поражения ПЗРК не менее часа, а для такой продолжительности боевой работы никаких запасов ловушек не напасешься. Кроме того, «враг не дремал» – в 1987 г. General Dynamics представила заказчику новый «Стингер» FIM-92C с головкой типа POST с перепрограммируемым процессором, адаптирующимся к сложной фоноцелевой обстановке. По счастью, этим «чудо-оружием» американцы оснащают только самых проверенных союзников, израильтян, например, и тщательно следят за использованием этих изделий.

Информация о новых вариантах «Стингеров», равно как и о масштабах воспроизводства китайцами наших «Стрел», поступала на Фрунзенскую набережную, где вызывала растущую тревогу. Трагедия августа 2002 г., в ходе которой ваххабитам удалось сбить Ми-26 со 115 солдатами и офицерами Вооруженных сил на борту, поставила вопрос ребром – либо будет найдено противоядие против ПЗРК, либо авиация сможет работать только на средних высотах. Правда, как известно, люди погибли тогда не от ракеты, а вследствие посадки на минном поле. Однако вина за такие потери была возложена на командование Армейской авиации.

В общем, требовалось создать систему, которая могла бы своевременно обнаружить старт ПЗРК или другой ракеты класса «воздух-воздух» или «земля-воздух», включить станцию оптикоэлектронного подавления, дать команду на отстрел ложных тепловых целей и проинформировать летчика об угрозе. И все это – за доли секунды, ведь ракета добирается до цели довольно быстро.

Создание новой боевой техники в условиях хронического недофинансирования и весьма туманного отношения общества к своим вооруженным силам само по себе является подвигом. Именно на такое замахнулся самарский НИИ «Экран». В «коалицию» волжане пригласили Московский научно-технический центр «Реагент», СКБ «Зенит» из Зеленограда и зеленоградский же НТЦ «Элине». О сложности работы может сказать только один факт – гендиректор «Зенита», разрабатывавшего излучатель узконаправленной системы оптико-электронного подавления (СОЭП), А.И. Кобзарь за десять лет перенес несколько инфарктов, но увидел-таки свое изделие в действии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: