Авиация и космонавтика 1994 03-04

- Название:Авиация и космонавтика 1994 03-04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1994

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1994 03-04 краткое содержание

Прим. OCR: Пересечение нумерации последних выпусков старого издания и первых нового.

Авиация и космонавтика 1994 03-04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

α >= α доп~ 23-25° Однако на практике в случае отказа автомата перекрестной связи ухудшение поперечной управляемости происходит значительно раньше, на α ~ 12-15°, причем весьма своеобразно, о чем свидетельствуют результаты моделирования бокового возмущенного движения самолетов типа МиГ-29 и Су-27.

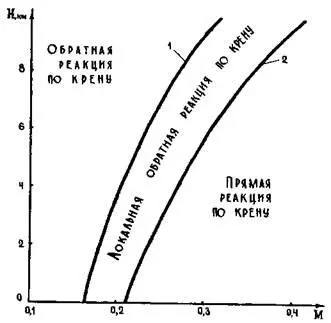

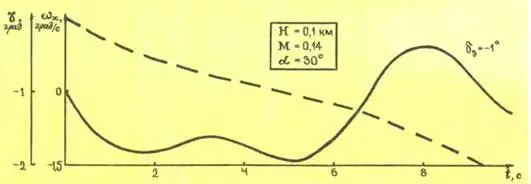

Оценка их поперечной управляемости при резком (ступенчатом) отклонении ручки управления самолетом (РУС) в прямолинейном установившемся полете проводилась по двум интегральным характеристикам – изменению угловой скорости крена ω хи самого угла крена γ в зависимости от времени – и позволила выделить области прямой, локальной обратной и обратной реакций самолета по крену, которые представлены на рис. 1. Соответственно происходящие в этих областях переходные процессы отражены на рис. 2-4 (где δ э– угол отклонения элеронов).

Рис.1

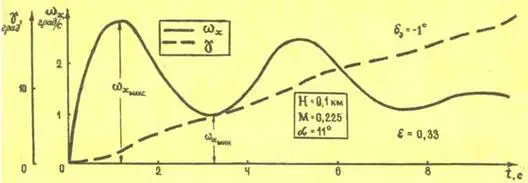

Как видно из рис. 2, уже при полете на а«11° наблюдаются значительные колебания угловой скорости крена (оцениваются по величине и знаку нормируемого параметра ε = ω xmin/ω xmax

Между тем угол крена монотонно возрастает, что свидетельствует о прямой реакции по крену на отклонение РУС.

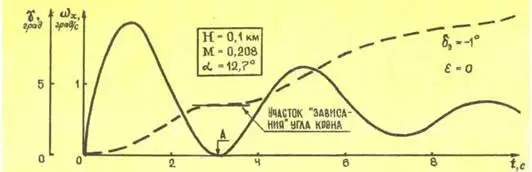

При углах атаки α ~ 12-15° (кривая 2, рис. 1) происходит так называемое локальное «зависание» угла крена (рис. 5), когда в какой-то момент времени («А») ω х, а следовательно, и ε становятся равными нулю. У летчика может сложиться впечатление, что угол крена как бы «завис», не достигнув нужного значения. Естественно, он будет стремиться еще больше отклонить РУС, хотя буквально через доли секунды и без его вмешательства крен продолжит рост с первоначальным темпом.

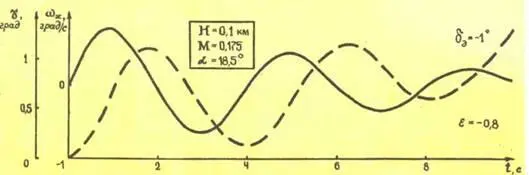

По мере дальнейшего увеличения угла атаки начинает проявляться локальная обратная реакция самолета по крену (рис. 3), когда величина ω хпопеременно меняет свой знак в течение одного или нескольких временных циклов. Не знающий этой особенности пилот, создавший самолету крен и обнаруживший вместо его возрастания, наоборот, уменьшение, постарается еще больше отклонить РУС. Может произойти и такое: если летчик предположил, что по каким-то непонятным ему причинам возникла обратная реакция по крену, то он решит вернуть РУС в нейтральное положение, однако через 1-2 с угол крена вновь, как и при «зависании», начнет возрастать.

Все сказанное справедливо для полета с n y= 1. А что произойдет в случае резкого отклонения РУС, допустим, при выполнении виража с n y= 4? То же самое! Только кривые / и 2 (рис. 1) переместятся правее, поскольку значения чисел М полета увеличатся в SQRT(n y)раз, промежуток же между ними сократится, так как с ростом числа М α допсоставит примерно 16° Так что между ними все же сохранится, хотя и очень узкая (всего 1-2°), область локальной обратной реакции по крену.

По вполне понятным соображениям мы неправомочны давать какие-либо практические рекомендации авиаторам, основываясь лишь на собственных выводах по результатам исследований. Однако в качестве предупреждения на случай отказа в полете автомата перекрестной связи хотим подчеркнуть следующее: если при маневрировании с большими перегрузками диапазон значений углов атаки, при которых проявляется локальная обратная реакция по крену, достаточно узок (летчик порой даже и не может его выявить), то при пилотировании с n y= 1-3 на малых скоростях у земли этот диапазон составляет порядка 10° (от 12-15 до 23-25 ). Об этом пилоты не должны забывать.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Над морем и над сушей

25 сентября 1929 года на аэродроме одного из подмосковных авиационных заводов впервые в нашей стране был испытан в полете аппарат с несущим винтом – автожир КАСКР. В небо его поднял молодой летчик Иван Васильевич Михеев. Во второй кабине находился один из конструкторов автожира – двадцатисемилетний инженер Николай Ильич Камов.

Официальная история Вертолетного научно-технического комплекса «Камов» и его подразделения – летно-испытательного, о котором наш рассказ, – ведет отсчет, конечно, не от той памятной даты. Но именно в 20-е и 30-е годы зарождался и утверждался не похожий ни на чей другой творческий почерк будущего известного конструктора вертолетов, складывались стиль его работы, характер взаимоотношений с людьми и многое другое. То есть все то, что потом легло в основу традиций коллектива создателей и испытателей винтокрылых машин с маркой «Ка».

Многочисленная коллекция камовских машин – свидетельство большого творческого потенциала коллектива. Даже неспециалисты вполне могут оценить присущие фирме оригинальность технических решений, смелость в поиске нетрадиционных путей в вертолетостроении. Камовцы на этих путях не раз и не два становились первыми.

12 октября 1947 года легчик- испытатель М. Гуров совершил первый полет на вертолете Ка-8. Машина была выполнена по соосной схеме, которая в то время с легкой руки «русского американца» И. Сикорского и некоторых других мировых авторитетов в вертолетостроении считалась нетрадиционной и малоперспективной. Что ж, и авторитеты могут ошибаться. Это и подтвердило впоследствии многочисленное (более десяти) семейство камовских машин, чьим «родоначальником» был маленький одноместный вертолетик с мотоциклетным мотором – Ка-8.

Еще одна страничка из летописи фирмы. 8 декабря 1951 года впервые в СССР вертолет Ка-10 совершил взлет и посадку на палубу движущегося военного корабля. Этот день, пожалуй, можно считать неофициальной датой рождения палубной авиации страны. Летчик-испытатель капитан Е. Гридюшко, выполнивший полет, так описывал то событие: «Крейсер («Максим Горький». – С. С.) пошел пятиузловым ходом – это командир, подстраховывая меня, дал минимально возможный ход. Взлет прошел у меня нормально, а с посадкой вышло осложнение, и тогда я попросил командира выполнить две мои просьбы: первая – увеличить ход и вторая – отпугнуть мешающих посадке чаек. Конкретно я предложил бабахнуть из орудия. Просьбы мои выполнили. Чайки отлетели в сторону, а за крейсером вспенился мощный бурун за кормой от двадцатичетырехузлового хода. Машина посажена на палубу. Моряки ко мне бросились с поздравлениями, среди них – Главный. На его лице – радость…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: