АвиОʼ5

- Название:АвиОʼ5

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1996

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

АвиОʼ5 краткое содержание

АвиОʼ5 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

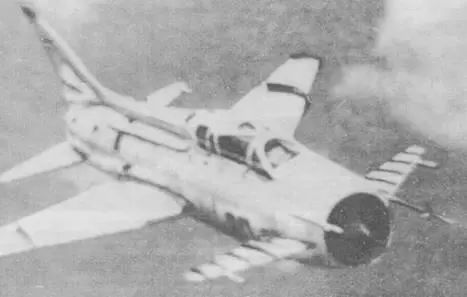

12 февраля пара капитана Дарвиша и 13 февраля пара капитана Гридли атаковали в районе Исмаилии (в 12 км от канала) позиции ЗА. На врага обрушились ракеты С-5К и фугасные бомбы. При возвращении домой обе пары были обстреляны ЗРК, но умело применили маневры уклонения и потерь не имели.

18 апреля четыре Су-7 (по 4 ФАБ-500 на каждом), совместно с шестнадцатью МиГ-17, нанесли удар по двум батареям ЗРК «Хок», РЛС, войскам и артиллерии противника возле канала. Прикрытие этой операции осуществляли три звена МиГ-21 и наземные станции РЭБ, «ослепляющие» радары противника.

В египетских ВВС Су-7БМК применялись и в качестве разведчиков. На машинах нашли место для установки АФА английской фирмы Винтен. С января по февраль 1968 года было выполнено 54 разведполета без потерь со своей стороны.

6 октября 1973 года в районе Суэцкого канала вновь начались широкомасштабные боевые действия, являющиеся частью новой «октябрьской освободительной войны» против сионистов. В этот день большие группы МиГ-17 и Су-7 под прикрытием МиГ-21 нанесли хорошо скоординированный удар по укреплениям «линии Бар-Лева», а пехота начала бои за плацдарм на восточном берегу канала. Одновременно с этим в бой вступили и сирийские Су-7 и Су-20. Противник понес серьезные потери, хотя арабам тоже пришлось нелегко. В целом, в этой войне Су-7 неплохо показал себя в бою.

В Индо-Пакистанском конфликте 1971 года Су-7БМК индийских ВВС наносили удары не только по пакистанским войскам и аэродромам, но и успешно участвовали в воздушных боях. В музее ВВС Индии до сих пор хранится изрешеченный Су-7, вернувшийся из боевого вылета с большими повреждениями, еще раз продемонстрировав высокую боевую живучесть самолетов Сухого.

Успешно применялись машины и в ходе Ирано-Иракской войны, хотя к тому времени уже давно считались устаревшими.

Обладая рядом достоинств, «семерка», тем не менее, имела и недостатки, проявившиеся в ходе локальных войн. Развитие средств ПВО продолжалось, и все труднее приходилось истребителям-бомбардировщикам 60-х над полем боя. На них практически отсутствовала защита кабины и ответственных агрегатов, высокие рабочие скорости приводили к потере визуального контакта с целью при повторном заходе на нее (18 индийских Су-7 уничтожены пакистанцами при повторных атаках). На режимах бомбометания и стрельбы пилоту оставалось мало времени на поиск целей, их распознание и прицеливание, огонь велся на больших дистанциях для безопасного выхода из атаки. Военным все острее нужен был самолет поля боя. В Советском Союзе после Су-7 такими машинами стали Су-17 и МиГ-27, а в дальнейшем был создан Су-25, знаменитый «Грач».

Су-7БМК поставлялись не только на экспорт. Были они и в строю советских ВВС. Часть самолетов, невостребованных заказчиком по различным причинам, осталась дома, где эксплуатировалась продолжительное время, вызывая недобрые слова техников по отношению к служебным надписям на английском языке. Летали на них и иностранные летчики, проходившие обучение в СССР (например, в Краснодарском училище).

Со временем союзникам потребовались более совершенные самолеты, и в 1970 году выпуск Су-7БМК был завершен.

Первая «спарка» — У22-1. Фото ОКБ Сухого предоставлено А.Кротченко

Вверху: Су-7У с подвешеным вооружением на испытаниях. Фото ОКБ Сухого предоставлено А.Кротченко;

внизу: Су-7УМК — «коммерческий» учебно- боевой самолет. Фото из архива редакции

Практически все советские боевые самолеты имеют свой учебно-тренировочный или учебно-боевой вариант. Правда, очень часто «спарка» появляется уже в ходе серийного выпуска боевого собрата, и пилоты, первыми осваивающие новые машины, вынуждены уходить в первый полет без инструктора. В эксплуатации уже находились сотни Су-7, а «учебной парты» еще не было. Ее долго ждали, и вот в конце 1963 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре на стапелях стали вырисовываться контуры двухместной машины. Она создавалась на базе Су-7БМ с применением ТП и СПРД по типу Су-7БКЛ. Кресла экипажа разместили тандемно, снабдив обе кабины индивидуальными подъемными частями фонаря, открывающимися вверх. На крышке фонаря кабины был установлен перископ с большим зеркалом, улучшающий обзор вперед при взлете и посадке. Инструктор имел дублирующий комплект приборов и органов управления и мог в любой момент «подстраховать» курсанта. Машину оснастили ТРДФ АЛ-7Ф1-200 и системой аварийного покидания КС-4У-22, обеспечивающей безопасное раздельное катапультирование членов экипажа. На верхней части фюзеляжа, удлиненного по сравнению с Су-7БМ, появился гаргрот, в котором разместили большую часть РЭО и жгуты электрооборудования.

У «спарки» не было опытных образцов. Отработанная и надежная конструкция базовой модели позволила сразу выпустить два предсерийных экземпляра. Заводские летные испытания этих машин (У22-1 и У22-2) начались в конце 1965 года, в первой половине следующего года они прошли и государственные испытания, а с конца 1966 первые серийные Су-7У (У-22) стали поступать в войска.

Для дружественных развивающихся стран была разработана экспортная модификация Су-7УМК (У-22МК), отличающаяся, в основном, системой госопознавани*. Соцстраны получили Су-7У, идентичные советским.

Учебные машины оснастили прицелом АСП-5НД-7У, а с 12-й серии его заменили АСП-ПФ-7У. С 14-й серии было изменено размещение органов управления вооружением в кабине инструктора.

Номенклатура оборудования учебно-боевой модификации отличалась от имевшейся на Су-7БМ лишь наличием самолетного переговорного устройства СПУ-9 и автопилота АП-28И2У.

Вооружение Су-7У, в основном, было таким же, как и у Су-7БМ. Даже система управления ядерным боеприпасом была сохранена.

«Спарки» эксплуатировались продолжительное время, а их выпуск был завершен в 1971 году. Постройку экспортных Су-7УМК прекратили на год раньше.

Вверху: лаборатория «100ЛДУ» для отработки системы управления тяжелого ракетоносца Т-4. Фото ОКБ Сухого;

в центре; Су-7У с системой слепой посадки «Космос». Фото ОКБ Сухого;

внизу: Су-7ЛЛ на пробеге после катапультирования кресла К-36. Фото из архива редакции

Су-7 широко использовались и как летающие лаборатории (ЛЛ). В 1969 году для отработки дистанционного управления (СДУ) опытного самолета Т-4 («100») один из Су-7У был превращен в ЛЛ «100ЛДУ». В носовой части фюзеляжа установили дестабилизатор, фиксация которого в дозвуковом полете делала машину статически неустойчивой по перегрузке. Это позволило отработать структуру автомата продольной устойчивости с интегральным законом управления. В 1973–1974 годах на «100ЛДУ» были проведены работы по проверке и уточнению законов работы СДУ-СУУ (система улучшения управляемости и устойчивости) самолета Т-10.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: