История авиации 2003 04

- Название:История авиации 2003 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2003

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

История авиации 2003 04 краткое содержание

История авиации 2003 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

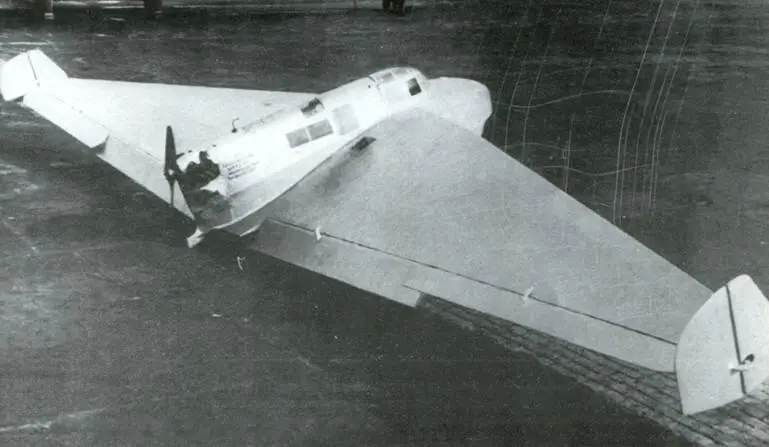

«Дельта IVb» на берлинском аэродроме Темпельхоф в период проведения лётных испытаний в 1935 г.

Силовая установка, которую спроектировал для своего самолёта итальянский авиаконструктор Марио Кастольди, в сущности не имела перспектив, но, тем не менее, позволила опробовать пилотируемый летательный аппарат на реактивной тяге.

Впрочем, проведённая рекламная акция всё же принесла определённые дивиденды. Интерес к разработкам Липпиша проявил Герман Кёль, прославившийся своими рекордными полётами и незадолго до этого сумевшем пересечь в кампании с Э.Хюнефельдом и Дж. Фицморисом Атлантический океан с востока на запад на пассажирском «Юнкерсе W.33». Кёль попросил Липпиша организовать ещё одно «шоу» в Дармштадте, после чего выделил конструктору 4200 марок.

Благодаря этому «гранту», в последующие годы Липпиш построил ещё несколько самолётов и планеров. Несмотря на всемерную экономию средств, к началу 1932 г. финансовое положение авиаконструктора стало довольно напряжённым, но в это время необычными конструкциями Липпиша заинтересовался Герхард Физлер, создавший двумя годами ранее собственную авиафирму. Именно в содружестве с ним был построен самолёт «Дельта IVa», проходивший в заводских документах под обозначением «Физлер» F-3 и получивший название «Wespe» (оса). Машина получила два 75-сильных двигателя «Бритиш Побджой», один из которых вращал тянущий, а другой толкающий винт. Ещё одной изюминкой конструкции были складывающиеся консоли, а также небольшое фиксированное ПГО для улучшения обтекания воздушным потоком корневой части крыла. Такое техническое решение впоследствии было забыто на многие годы, и стало вновь широко использоваться на боевых самолётах лишь через полвека, начиная с 80-х годов. К сожалению, лётные и пилотажные характеристики этого оригинального летательного аппарата оказались весьма посредственными, что и подтвердила авария на аэродроме в Дармштадте, в которую угодил Гюнтер Грёнхофф, пытаясь посадить самолёт при довольно сильном боковом ветре.

Для Герхарда Физлера, всеми силами пытавшегося получить официальные заказы на серийный выпуск хоть каких-нибудь образцов, это событие подействовало как предостережение свыше, и он, посчитав, что схема «бесхвостки» не имеет перспектив, прекратил сотрудничество с Липпишем. Следующий удар не заставил себя ждать и был нанесён судьбой спустя несколько месяцев, когда в авиакатастрофе в Рёне погиб Гюнтер Гренхофф, являвшийся бессменным испытателем практически всех конструкций доктора Липпиша. Правда, без испытателя он не остался, так как на место Грёнхоффа пришёл Вигмайер, но и он продержался не долго, — в 1934 г. при испытаниях в Рехлине «Дельты III» его жизненный путь завершился в груде обгорелых обломков опытной машины.

Впрочем, жизнь, как известно, штука полосатая — наряду с неудачами и горестями встречаются и полосы везения. Очередная из них наступила для Александра Липпиша в 1933 г., когда его деятельностью заинтересовался доктор Вальтер Георгие — директор Германского Научно-исследовательского Института планёрной техники в Дармштадте (Deutcshes Forschungsinstitut fur Segelflug — DFS). Георгие, прекрасно сознававший, что Германию в ближайшем будущем ждут большие перемены, считал необходимым вести исследования в различных направлениях. В результате вскоре вокруг Липпиша сформировалась небольшая группа специалистов, и он смог продолжить свои исследования уже в институтских стенах. Появился и новый лётчик-испытатель. Им стал Хайни Диттмар, поставивший два мировых рекорда в ходе полётов на планере. В частности, он смог в 1934 г. покрыть в безмоторном полёте маршрут длиной 375 км, а в другой раз поднялся на высоту 4675 м.

Едва появившись у Липпиша, Диттмар сразу же включился в работу над улучшением «Дельты IVb», которая под обозначением DFS39 в 1935 г. впервые поднялась в небо. На самолёте стоял на этот раз только один двигатель «Бритиш Побджой» мощностью 75 л.с., а вскоре появилась двухместная «Дельта IVc» — вполне надёжная, хотя и весьма необычно выглядевшая машинка.

Хотя в середине 30-х годов винтовые самолёты с поршневыми двигателями ещё далеко не достигли вершины своего развития, однако теоретическая механика и аэродинамика ещё несколькими годами ранее дали ответ на вопрос, сколь долго можно наращивать скорость винтовых самолётов. Хотя в то время серийные образцы с трудом преодолевали рубеж в 300 км/ч, заветный предел был хотя и отдалённым, но наблюдаемым: оказалось, что уже на около- и трансзвуковых скоростях перед летательными аппаратами с винтовыми силовыми установками встаёт практически непреодолимая преграда.

Причина заключалась в том, что для более полного снятия мощности с двигателей приходилось делать пропеллеры всё большего диаметра. При этом линейная скорость концов лопастей, суммируемая с проекцией скорости полёта, быстро выходила на трансзвуковые величины, что приводило к резкому изменению картины обтекания воздухом лопасти винта и, в частности, росту волнового сопротивления. Поскольку воздух сжимаем, то на лопастях возникают области высокого давления, которые мгновенно распространяются волнообразно за лопастью в виде тонких лент повышенного давления, по линии которых резко нарастает давление, температура и плотность. Возникновение этих воздушных волн вызывает резкое увеличение сопротивления вращению винта, а в результате уменьшается создаваемая пропеллером тяга и, соответственно, падает скорость самолёта.

Пробиться через этот звуковой барьер можно было только сменив тип мотора. Выходов было несколько, но быстрее всего можно было создать жидкостный реактивный двигатель всилу его кажущейся относительной простоты. Именно с этих типов двигателей и началось исследование управляемого полёта на реактивной тяге сразу в нескольких странах. В то же время серьёзные проблемы технологического и технического характера, связанные с выбором материалов и конструированием камер сгорания, вынудили некоторых разрабочиков обратить своё внимание на мотокомпрессорные установки. В рассматриваемое время лидировал в реактивной гонке итальянский конструктор Марио Кастольди, уже в середине 30-х приступивший к испытанию реактивного самолёта. Хотя результаты испытаний его летательных аппаратов с мотокомпрессорными силовыми установками были весьма скромными, но начало было положено.

В Германии пристально следили за появлением практически всех технических новинок, и потому уже в 1936 г. Министерство авиации Рейха (RLM) приступило к финансированию разработок реактивных двигателей. Первый заказ получил инженер Гельмут Вальтер, подтвердивший возможность создания силовой установки тягой пока, правда, всего лишь в 45 кг. Успешные лётные испытания этого «моторчика» увеличили интерес RLM и командования Люфтваффе к летательным аппаратам с реактивными двигателями, что позволило Вальтеру получить второй заказ. На этот раз требовалось создать двигатель тягой 400 кг, получивший обозначение R 1-203. Под этот перспективный двигатель, с подачи главы исследовательского департамента РЛМ доктора Адольфа Баумкера, Эрнст Хейнкель начал проектирование истребителя Не176, который, как надеялся конструктор, выбросит Bf109 Вилли Мессершмитта на свалку истории техники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: