Авиация и космонавтика 1997 11-12

- Название:Авиация и космонавтика 1997 11-12

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 1997 11-12 краткое содержание

Авиация и космонавтика 1997 11-12 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В основу построения комплекса К-26 был положен принцип использования сверхзвуковой крылатой ракеты КСР-5 с активным самонаведением по курсу и тангажу на радиотехническом принципе и программным управлением по высоте, обеспечивающим вывод ракеты в стратосферу с последующим пикированием на цель. По аэродинамической схеме КСР-5 моноплан со средне-расположенным крылом и оперением. Планер ракеты состоял из фюзеляжа, выполненного в виде тела вращения, крыла малого удлинения треугольного плана со срезанными конца ми, хвостового оперения с управляемым стабилизатором и верхним управляемым киле-м(нижний киль был неподвижным). С помощью стабилизатора, работающего в режиме элевонов, крылатая ракета управляется по крену и тангажу, верхним килем - по курсу.

Силовая установке ракеты состоит из жидкостно-реактивного двигателя и топливно-воздушной системы./!вига ген. -двухкамерный, с турбонасосной подачей топлива, автоматическим регулированием режимов, одноразового применения. Для регулирования двигателя применялись две программы, включавшие пять режимов с различной тягой от 1120 до 71 (Ю кгс. Для двигателя применялось двухкомпонентное топливо: горючее ТГ-02 (660 л) и окислитель АК-27П (1010 л). Воздушная система ракеты обеспечивала наддув волноводов, баков окислителя и горючего, раскладку нижнего киля и другие операции.

КСР-5 имеет следующие данные: длина - 10,6 м; диаметр фюзеляжа - 0,92 м; размах крыла - 2,6 м; вес заправленной ракеты - 3952 кг (с БЧ 9А52); высота пуска от 500 до 11000 м; максимальную дальность пуска с высоты 11000 м - 280 км.

Применение ракетного комплекса К-26 во многом было аналогично комплексу К-16. После обнаружения цели, захвата ее активной головкой самонаведения на автосопровождение и достижения расчетного рубежа пуска выдавалась команда на задействование ампульных батарей ракеты. Через 12-14 с поступала информация о готовности ракеты к пуску. Через 2 с после отцепки запускался двигатель ракеты, ока начинала увеличивать скорость и программным механизмом переводилась в набор высоты. Последовательно, через определенное время подключалось радиоуправление ракетой по курсу, по достижении скорости, близкой к М-3 и высоты более 20000 м двигатель ракеты переводился на маршевый режим, а ракета переходила в горизонтальный полет. По достижении наклонной даль-костьи до цели порядка 60 км выдавалась команда о переводе ракеты на пикирование, а управление по тангажу от программного переключалось на самонаведение, а с дальности до цели менее одного километра во избежании "ослепления" радиоголовка отключалась.

В 1973 г. на вооружение морской авиации стали поступать доработанные ракеты КСР-5П.

С поставкой новых самолетов в морскую авиацию часто происходили задержки, а собственно и поставлять было нечего. Поэтому постоянно велись работы, направленные на совершенствование оборудования и вооружения имеющихся самолетов-ракетоносцев. К этому времени ракетные амбиции несколько поослабли и вспомнили, что не все самолеты способны нести бомбовую нагрузку - оружия универсального, надежного, а главное довольно простого и от-носитедьно дешевого. И начались доработки. На самолетах Ту-16 силами ремонтных предприятий авиации ВМФ при участии представителей промышленности и конструкторских бюро была подготовлена соответствующая документация, произведена оценка эффективности новаций. На самолеты установили 12 бомбодержателей под крылом и фюзеляжем, обеспечивающих подвеску бомб калибром от 100 до 1500 кг общим весом до 9000 кг. Для обеспечения бомбометания предназначался прицел ОПБ-1РУ. Модернизированный в многоцелевой комплекс стал называться Ту-16К-10-26Б,показывая на возможность подвески бомб, а экипажам самолетов пришлось вернуться к забытому искусству бомбометания с предварительным вычислением прицельных данных по таблицам бомбометания. Мнения относительно целесообразности оборудования современного всепогодного самолета примитивным прицелом, ведущим свое начало с тридцатых годов, разделились. В частности, начальник боевой подготовки авиации ВМФ генерал-майор авиации С.М.Рубан выразился так: "самолет с таким прицелом рассчитан на применение в Африке". Он имел в виду преобладание безоблачной погоды.

В соответствии с планами поставки предполагалось, что в первой половине 70-х начнутся поставки самолетов Ту-22М. Его совместные испытания в варианте ракетоносца начались в третьем квартале 1969 г. Однако заводская отработка самолета, произведенная в 1972 г. показала, что по заданным тактико-техническим требованиям он не соответствует практически по всем показателям: полетный вес завышен на 14 т, радиус и максимальная скорость полета соответственно меньше заданных на 40 и 50%. Не лучше выглядели и остальные данные. Естественно в таком виде самолет не мог быть представлен на испытания и начало освоения самолета-ракетоносца Ту-22М , не имевшим ничего общего со своим предшественником Ту-22 относится к 1973 г. Первым к его изучению приступили инженеры и техники 540-го мрап 33-го учебного центра. К этому времени стало уже традицией - все новые комплексы сначала поступали в центр. Здесь их изучали, проверяли возможности, составляли рекомендации по боевому использованию и методике работы экипажа. В августе-сентябре к освоению самолета приступил летный состав и вылетел самостоятельно подполковник А.С.Ващен-ко. В этом же году был произведен пуск ракеты Х-22М.

Из строевых частей морской авиации первыми к переучиванию приступил 943 мрап авиации ЧФ (с 26 февраля по 6 августа). 18 сентября на аэродром ЧФ Октябрьское прибыли из Казани два Ту-22М, а 22 сентября подполковник Ю.П.Зверев открыл полеты на Ту-22М на аэродроме части. Самостоятельно он вылетел за три месяца до описываемого события. 17 апреля 1975 г. экипаж этого полка (подполковник Задирако) произвел пуск ракеты Х-22М на полигоне.

С 10 марта следующего года к освоению самолета приступил 240-й мрап авиации БФ и командир полка полковник И.С.Пироженко вылетел на нем самостоятельно 20 мая на аэродроме Кульбакино, а 18 июня он перегнал Ту-22М на аэродром Быхов. 14 апреля следующего года экипаж майора Бумагина из этого полка произвел пуск ракеты Х-22М на полигоне.

Тихоокеанцы приступили к переучиванию в последнюю очередь, через несколько лет.

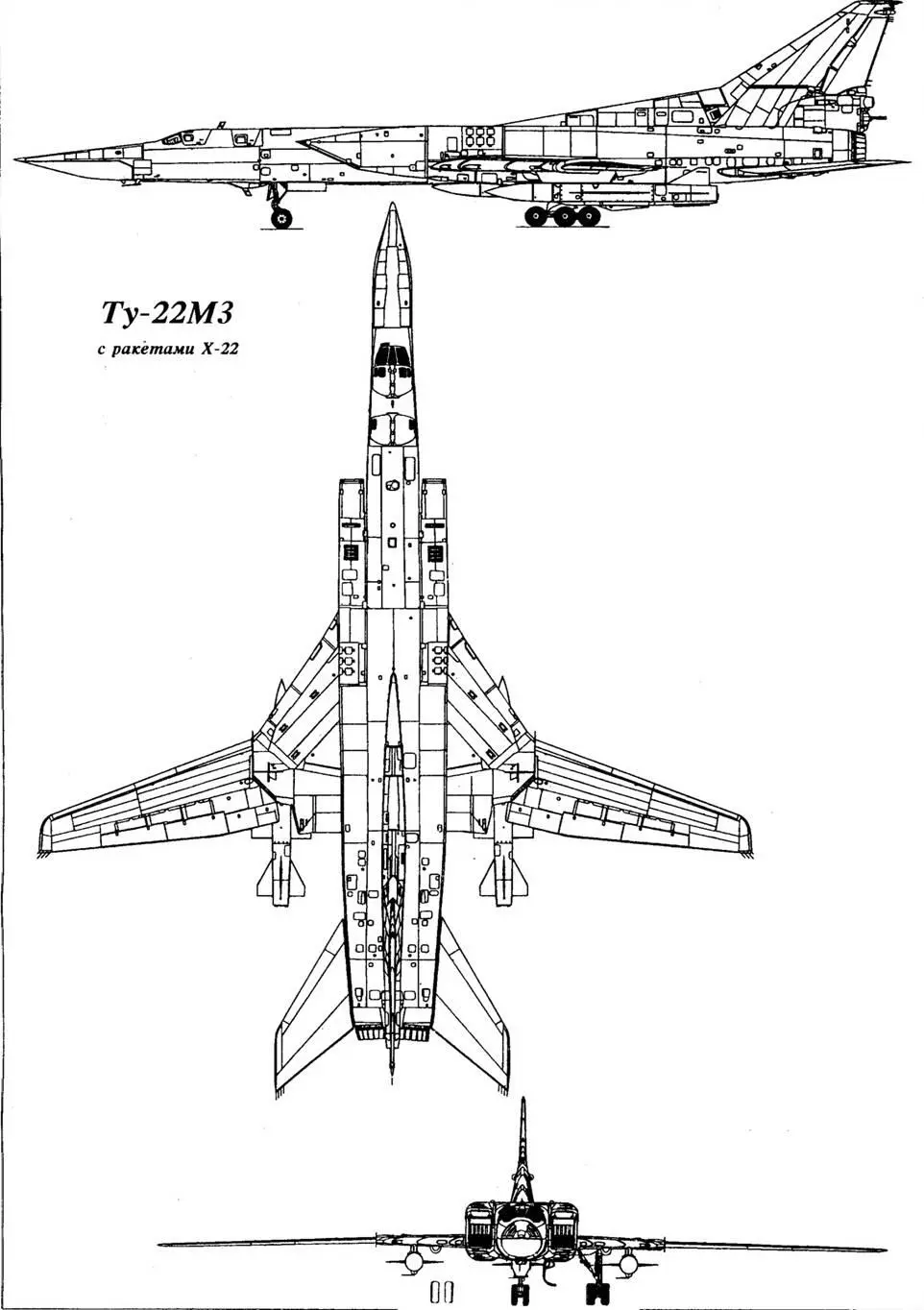

Самолет Ту-22М - это новое слово в развитии отечественной авиационной техники, самолет безусловно очень сложный, но по единодушному мнению летавших на нем летчиков довольно прост в пилотировании. По аэродинамической схеме Ту-22М среднеплан, имеющий однокилевое оперение. Вслед за Ту-22М последовал более совершенный, но столь же недоработанный пред-серийный Ту-22М1, а на смену ему в 1975 г. - Ту-22М2. Все они имели крыло изменяемой стреловидности. За самолетами следовала обычно армия до-работчиков, непрерывно поступали бюллетени, ограничения носили самый различный характер, начиная от скорости полета и до количества взлетов и посадок. После внесения изменений в конструкцию в части стали поступать самолеты следующей модификации - Ту-22МЗ. От предшественников он отличался увеличенной дальностью полета и способностью выполнять полет на большой высоте, используя сверхзвуковую скорость. Стреловидность крыла самолета в полете изменяется в пределах от 20 до 65°. Наименьшее значение угла стреловидности используется для взлета и посадки, среднее положение порядка 30 град. - для полетов на дальность, а 65 град, на сверхзвуковых скоростях на больших высотах и околозвуковых скоростях на малых высотах. Крыло имеет тонкий профиль, снабжено довольно эффективной механизацией, а в районе поворотного узла, являющегося наиболее слабым местом конструкции,установлены аэродинамические гребни, препятствующие перетеканию воздуха к консолям. Для улучшения аэродинамики и повышения путевой устойчивости вертикальное оперение снабжено форкилем. Дифференциально отклоняемый стабилизатор обеспечивает продольное управление самолетом и дублирует органы поперечного управления при выходе их из строя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: