Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы

- Название:Познание мира. Механизмы и пределы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Aegitas

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9797-0150-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы краткое содержание

Познание мира. Механизмы и пределы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В случае «покорителей», освоение нового измерения заключается в трансформации, например, одномерного существа в двумерное, которое способно перемещаться в двумерном пространстве как двумерный объект.

«Творцам» недостаточно трансформировать себя из одномерного в двумерный объект.

Они должны также расширить свое одномерное пространство в двумерное, трансформировав координату «время» в новую пространственную координату.

Как в случае «покорителей», так и «творцов» изменения носят не эволюционный, а революционный характер, который ведет, фактически, к уничтожению существующей системы объект-пространство. Следовательно, не исключено, что объекты предшествующего пространства подготовив себя и пространство к трансформации, полностью уничтожаются, чтобы эволюционировать в пространстве следующей размерности до более совершенного существа, практически с нуля.

Трансформация пространства текущей размерности в пространство следующей размерности может начаться с одной точки. В этом случае разумные существа нового пространства могут воспринимать начало этой трансформации как «большой точечный взрыв», из которого рождена текущая Вселенная. Если есть теория возникновения нашего мира из точки (большой взрыв), то не исключено, что возникновение нашего мира прошло стадию одномерного, затем двумерного, далее трехмерного и теперь на очереди рождение четырехмерного мира, что должно произойти не без нашего разумного (!) участия.

14.5.2. Субъективное время

Высказывание Аристотеля – «время неотделимо от движения, изменения», в общем не совсем верно, так как представления о движении и времени вторичны по отношению к памяти. И если уточнять Аристотеля, то – движение (изменение) и время неотделимы от памяти, а время не что иное как особое представление движения. Рассмотрим это подробно.

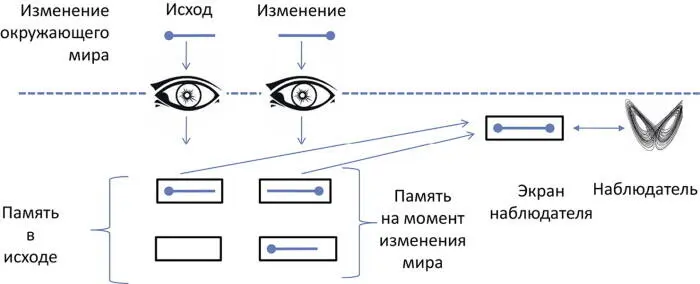

Рассмотрим, каким образом у человека возникает представление о времени. Прежде всего, в обыденной жизни мы окружающий нас мир разделяем на прошлое, настоящее и будущее. Но чтобы эти представления смогли в принципе сформироваться, должна существовать память , то есть некоторый механизм, который фиксирует (запоминает) « кадры бытия ». Или, другими словами, видимый окружающий мир фиксируется покадрово, как на кинопленке. Но это лишь необходимое, но еще недостаточное условие для возникновения представлений о времени. Кроме фиксации кадров бытия необходим еще один механизм – просмотра (наблюдения) этих кадров, то есть некоторый наблюдатель за содержанием памяти, назовем его « наблюдатель кадров бытия ». Этот наблюдатель должен различать порядок кадров , по крайней мере, в пределах двух – 1-й и 2-й, например. Кроме того, он должен уметь улавливать различие между кадрами (по крайней мере, на уровне «есть-нет»). Отсюда можно дать предварительную оценку сложности (совершенства) функциональной структуры «память-наблюдатель»: (а) чем больше кадров содержит память, (б) чем больше элементов в каждом кадре, (в) чем большее число кадров в состоянии сравнивать наблюдатель и (г) чем больше различий наблюдатель в состоянии улавливать между сравниваемыми кадрами, тем структура память-наблюдатель сложнее и, соответственно, совершеннее.

Итак, простейшая структура, способная быть основой для различения «прошлого» и «настоящего» должна состоять из двух ячеек, в которых хранятся два кадра видимого бытия. Кадр, размещаемый в ячейке 1, наблюдателем обозначается как «настоящее». Если после этого «съемка» продолжается, то снятый еще один кадр размещается тоже в ячейке 1, вытесняя при этом имеющийся в ячейку 2. Кадр, размещенный в ячейке два наблюдатель обозначает «прошлое». Отсюда видна и «интуитивная» основа для формирования счета, по крайней мере, до двух и механизм различения: новый-старый, первый-второй, настоящее-прошлое. Следует также заметить, что должен еще и быть механизм формирования кадров бытия (своего рода фотографическое устройство, с которого кадр поступает в ячейку памяти) в качестве которого у человека, например, выступает глаз (рис. 1).

Рис. 1.Функциональная структура память-экран-наблюдатель при двухячейковой памяти

Если наблюдатель уверен в неизбежности появления в ячейке 1 нового кадра бытия, тогда у него возникает и представление о будущем, которое есть ожидание смены кадра в ячейке 1 памяти. Или, другими словами, будущее это постоянная готовность наблюдателя сравнивать меняющееся содержимое 1 и 2 ячеек памяти.

Что реально доступно сравнению в кадрах для наблюдателя? Допустим, для простоты, что наблюдатель наблюдает простейший объект на кадре – точку (рис. 1). Если ее положение на обоих кадрах не совпадает, то наблюдатель фиксирует «изменение».

Но тогда возникает естественный вопрос – как наблюдатель определяет координаты точки? Пусть кадр, для простоты, это некоторый отрезок, на котором расположена точка наблюдения. Тогда у наблюдателя должен быть некоторый экран, на который отражается последовательно кадры памяти и экран наблюдателя имеет свойство сохранять на некоторое время изображение, в нашем случае двух, последовательных кадров. В данном примере пусть экран наблюдателя тоже представляет собой линию соразмерную длине кадра, сохраненного в памяти. Тогда изменение положения точки наблюдения на отраженных кадрах приведет к тому, что на экране-линии появятся две точки, а в противном случае – нет (рис. А).

Рис. А.Процесс обнаружения наблюдателем движения точки, с помощью экрана, на который отражаются кадры из памяти

В результате никаких координат для точки наблюдения не нужно, а достаточно появление «лишней» точки на экране при наложении на нем двух кадров. Отсюда можно вывести свойства экрана наблюдателя. Качество экрана тем лучше, чем меньшее расстояние он улавливает между смещенными точками.

Итак, исходя из сказанного в предыдущем абзаце, наблюдателю доступно только наблюдение за изменением положения точки на экране, то есть движение точки. Но если в функциональной системе «память-экран-наблюдатель» на экране одновременно отражаются только два кадра, то у наблюдателя не может сформироваться представление о расстоянии между точками – некуда поместить стандартное расстояние «метр». Например, допустим, что память состоит из трех ячеек, а экран наблюдателя способен удерживать (налагать друг на друга) одновременно изображения трех кадров (рис. Б).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: