Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы

- Название:Познание мира. Механизмы и пределы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Aegitas

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9797-0150-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Древаль - Познание мира. Механизмы и пределы краткое содержание

Познание мира. Механизмы и пределы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

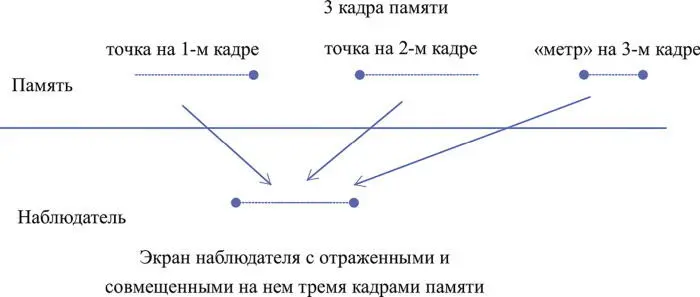

Рис. Б.Процесс измерения наблюдателем расстояния между движущимися точками наблюдения

И пусть на экране наблюдателя расстояние между точкой наблюдения первого и второго кадров больше, чем расстояние между двумя точками наблюдения на третьем кадре («метр»). Тогда наблюдатель может утверждать, что перемещение точки реальности с первого до второго кадра было больше, чем на «метр». Отсюда видно, что для определения расстояния необходимо, как минимум, три ячейки памяти. При этом заметим, что для «метрической» ячейки может использоваться как расположение двух точек наблюдения на внешнем объекте («наружная линейка»), так и представление о «норме» расстояния между двумя точками, которое сформировалось и хранится в долговременной памяти (субъективное представление о длине, то есть «внутренняя линейка»).

Итак мы рассмотрели роль функциональной системы «память-экран-наблюдатель» в формировании представлений о движении и расстоянии.

Исходя из вышесказанного определим ведущую функцию для организма (человека) памяти? Вероятно первичная, из которой следуют и все другие функции, это прогнозирование изменения окружающего мира, чтобы в соответствии с прогнозом, разместить тело в наименее уязвимом для его потенциального разрушения месте. Прогноз формируется в зависимости от движения объекта (автомобиля, например) и его взаимоположения с другими, пусть неподвижными , объектами на кадрах ближайшего прошлого. Например, если на некоторой последовательности кадров объект двигался слева направо, то можно ожидать такого же движения и в дальнейшем. Но возможны и более сложные выводы – маятникообразное движение объекта и т. п.

Строение такой сложной памяти как у человека можно разделить на три составляющие. Одна из них – оперативная (кратковременная) память , в которой удерживаются наблюдателем под наблюдением текущие кадры мира. Размер этой наблюдаемой памяти как установлено экспериментально, 7 кадров, так как только о свойствах стольких одновременно предъявляемых объектов испытуемый может отчитаться (запоминаются подряд до 7 чисел, семи объектов (слов) и т. п.).

Частота «съемки» окружающего мира глазом достигает 25 кадров в секунду, на что указывает частота смены кадров в фильме, которая обеспечивает ощущения непрерывности происходящего на экране. Более высокая частота предъявления кадров уже ничего к ощущению не добавляет, а следовательно не замечается, то есть не воспринимается. В естественных условиях кадр мира формируется при каждом движение глазных яблок, которое, как известно, является довольно частым, даже если нам кажется, что мы «уставились в одну точку». В йоге как раз существует практика фиксации взгляда на точке. Если удается это сделать, то через какое-то время зрение перестает воспринимать мир и появляется белесая пелена перед глазами. И это происходит как потому, что выключаются движения глазного яблока и отражение на глазном дне не меняется, что и блокирует поток кадров в мозг. Принципиальным отличием естественного восприятия мира от восприятия фильма заключается в том, что глазу при просмотре фильма не нужно для формирования кадров на глазном дне совершать самопроизвольные движения, так как смену изображения на глазном дне обеспечивает «мелькание» кадров пленки.

Любопытно, что домашние животные (собаки, кошки) обычно не смотрят телефильмы, даже если они касаются жизни их сородичей. И при этом с большим удовольствием и интересом смотрят на мир через окно. Возможно это связано с тем, что животным должна быть обеспечена другая частота смены кадров фильма, чтобы у них сформировалось восприятие имитации живой жизни на плоскости экрана.

Появление ощущения прерывистых движений героев фильма указывает на то, что глаз успевает снимать пустые экраны. Это особенно наглядно, когда на дискотеках включается яркая и быстро мигающая лампа, но с заметным миганием. Тогда выхваченные светом такой лампы движения танцующих становятся явно дискретными – теряется ощущения плавности движения тела. Это свидетельствует о том, что начиная с некоторого интервала между кадрами, зрительный анализатор уже не в состоянии их объединить в непрерывное движение – мир превращается в набор кадров. Это приводит к немедленной потере способности прогнозировать направление движения. Отсюда очевидно, что ощущение непрерывности не что иное, как автоматическое прогнозирование направления движения объекта, то есть вычисление траектории его движения и эта интерполяция/экстраполяция возможна только при генетически заданной частоте их смены. Вообще говоря, «метод кинопленки» раскрывает довольно широкий спектр исследования особенностей функционирования зрительного анализатора. Например, можно проанализировать способность восприятия цвета, которая, как известно, является по сути комбинацией восприятия трех базистных цветов. Если на экран запустить каждый из цветов с разной скоростью мелькания, то интересно было бы узнать как эти частоты влияют на восприятие цвета.

Следует заметить, что и работа слухового анализатора построена подобным зрительному образом, хотя и имеет ряд существенных отличий. В частности, восприятие мелодии есть не что иное, как объединение кадров в плавный процесс движения. В случае звука нота выступает как кадр, а озвученный набор нот в виде мелодии есть не что иное как объединение звуковым анализатором этих нот во взаимозависимый ряд звуков (эквивалент трансформации серии кадров на экране в восприятие плавного движения объектов на экране). Удовольствие от известной приятной мелодии получаем от того, что ее звучание прогнозируется. Однако в отличие от зрительного анализатора, паузы между нотами могут быть довольно большими без ущерба для узнавания мелодии. Это связано с тем, что звуковое восприятие требует существенно меньшего объема ресурсов памяти, чем зрительное, уже хотя бы потому, что оно одномерно – звуки идут один за другим – в отличие от двумерного зрительного изображения, которое с учетом светотеней еще и потенциально трехмерно.

Очевидно, что восприятие музыки является «побочным продуктом» восприятия речи, в которой буквы как и ноты являются дискретными звуковыми феноменами. Но произнесенные достаточно быстро и в определенной последовательности, буквы формируют ощущение слова, а слова (тоже дискретные звуковые сущности), произнесенные в адекватном темпе и определенной последовательности, формируют тоже особый тесно связанный звуковой ряд, называемый предложением. Общеизвестно, что речь имеет интонацию, которая лишенная букв, слов и предложений и представляет собой основу музыкального восприятия, так как интонацию речи тоже нужно запоминать, чтобы она могла произвести должное впечатление.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: