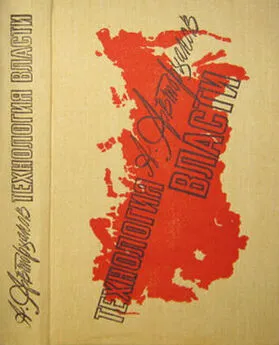

Абдурахман Авторханов - От Андропова к Горбачёву

- Название:От Андропова к Горбачёву

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2019

- Город:Берлин

- ISBN:978-5-4475-2813-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Абдурахман Авторханов - От Андропова к Горбачёву краткое содержание

Автор книги — известный политолог русского зарубежья, писатель и публицист Абдурахман Геназович Авторханов (1908–1997 гг.).

От Андропова к Горбачёву - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мало кто может сомневаться, что когда владыки Кремля собираются между собой в узком кругу, то они спрашивают друг друга: страна у нас велика, мы занимаем одну шестую часть мира, земля у нас богатейшая, до революции при примитивной технике в сельском хозяйстве мы были житницей Европы и занимали по экспорту хлеба второе место на мировом рынке после Америки. Теперь у нас самая передовая в мире социалистическая система сельского хозяйства с высокой техникой и обильными удобрениями, а урожаи у нас самые низкие, хлеб ввозим из Америки, Аргентины и Австралии, молоко пьем от частных коров колхозников, овощами и фруктами питаемся от их же мизерных приусадебных участков, — в чем же причина? Ответ знает каждый советский лидер, но даже умнейший из них, к тому же ученый агроном, сам генсек Горбачев, не осмеливается выразить его вслух: виновата колхозно-совхозная система. Виноват сталинский «социализм в деревне», при котором, как и во время «военного коммунизма», узаконено изъятие государством хлеба сельских тружеников за бесценок.

Вот свидетельство первого секретаря Волгоградского обкома Калашникова на прошедшем съезде партии: «Нынешняя политика цен такова, что работать на самоокупаемости не могут даже те колхозы и совхозы, которые справляются с плановыми заданиями, а розничные цены не покрывают затрат на производство продуктов питания». («Правда», 2.03.1986). Где и когда это бывало в истории, чтобы крестьяне продавали свой хлеб ниже его себестоимости, кроме как при колхозной системе? Горбачев не обошел этой проблемы в своем докладе, но был предельно осторожен в ее трактовке, а главное внимание сосредоточил на промышленной экономике. Он подробно развивал тот центральный тезис, который выдвинул еще на апрельском пленуме ЦК КПСС (1985 г.), как универсальный рецепт по преодолению застоя в советской экономике. Этот тезис гласит: «Какой бы вопрос мы не рассматривали, с какой бы стороны не подходили к экономике, в конечном счете все упирается в необходимость серьезного улучшения управления хозяйственного механизма в целом». («Правда», 24. 04.1985).

«Радикальных перемен» Горбачев ждет от «капитального ремонта» уже существующего управления «хозяйственным механизмом». Если машина не двигается с места, то все же смешно искать причину этого в устройстве ее руля, а не в моторе. Мотор экономической жизни — это труд. Даже советские комсомольцы знают из марксовой политэкономии, что любой принудительный труд нерентабелен. В античном мире рабы были собственностью рабовладельцев, при феодализме крестьяне были собственностью феодалов, при социализме все советские люди являются собственностью монопартийного государства. Это государство гарантирует им, как и те рабовладельцы своим рабам, минимум жизненных благ. Все, что они заработали сверх этого минимума, идет в карман всепожирающего государства. Поэтому у них нет стимула к поднятию производительности своего труда для обогащения своих угнетателей. Партийные сказки, что советские трудящиеся работают на свое собственное государство, еще как-то имели эффект в первые годы после революции, когда еще не было новой бюрократии с привилегиями, но когда Сталин создал и поныне господствующий «новый класс» с такими материальными привилегиями, которые и не снились дореволюционному дворянству и бюрократии, то тогда народ увидел, что он работает не на себя, даже не на государство, а на умножение и расширение привилегий советского нового господствующего класса, и вот с этих пор история советского общества пошла прямо по Марксу: появился новый тип классовой борьбы между новой советской буржуазией и новым советским пролетариатом, но уже в форме, совершенно неизвестной на Западе. Стоит остановиться на ее истоках. Ведь в Советском Союзе любой труд, кроме труда шабашников и труда на приусадебных участках, принудителен, ибо тот, кто отказывается трудиться на том месте, которое указывают ему органы власти, наказывается в уголовном порядке. Как рабы к рабовладельцам, как крепостные к помещикам, так и советские люди прикреплены к одному монополисту-работодателю — к партийному государству, которое платит им не реальную стоимость их рабочей силы, а столько, сколько оно само устанавливает от себя, исходя из необходимого жизненного минимума для рядового советского человека. Так установился уже ставший традиционным от поколения к поколению чисто сталинский минимум стандарта жизни основной массы тружеников, тогда как зарплата и материальные привилегии представителей «нового класса» глубоко засекречены (на пресс-конференции во время съезда, когда один иностранный корреспондент задал Алиеву вопрос, как велико его жалованье, то он дал ничего не значащий ответ, что он получает столько, сколько получает крупный хозяйственник, а привилегии «нового класса» оправдывал тем, что эти люди работают 24 часа в сутки!).

Сталина давно уже нет, после него выросло новое трудовое поколение, а «железный занавес», став дырявым, дает советским людям возможность сравнивать свой стандарт жизни со стандартом жизни тружеников на Западе. Мне кажется, что из этого сравнения вырос тот вездесущий феномен, о который, как рыба об лед, бьются советские лидеры — тот стихийный, но всеобщий саботаж труда, на который я уже указывал при анализе новой программы. Работа рассматривается, как трудовая повинность, которую каждый советский человек обязан отбывать. Трудясь вполсилы — если речь идет о производстве. Отсиживая положенные часы, по возможности ничего не делая, — если речь идет об учреждениях. Это я и называю неизвестной Марксу новой феноменальной формой классовой борьбы при социализме, который ведь построен по его же рецепту.

Советский человек отлично понимает, что у него нет никаких шансов стать богатым или даже зажиточным при существующей системе оплаты его труда. Но он знает также, что его прожиточный минимум ему всегда гарантирован. В этом смысле он не столько труженик, сколько иждивенец государства, которое само обязалось обеспечить ему этот минимум, не признавая безработицы. Но создалась парадоксальная ситуация: советский труженик хочет выйти из государственного иждивения и стать самостоятельным работником, продающим свой свободный труд на свободном рынке тому, кто платит ему больше, как это делается во всех странах, кроме коммунистических. Естественно, что «новый класс» не хочет выпускать на волю этих своих неофициальных рабов, ибо если люди станут независимыми от государства, то само государство станет зависимым от этих людей, как в странах демократии. Это было бы началом конца господства «нового класса». Вот в этом тотальном порабощении труда монопартийным государством и заключается кардинальная причина, почему производительность труда в Советском Союзе в несколько раз ниже, чем в странах свободного труда и свободного рынка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: