Александр Каплан - Тайны мозга

- Название:Тайны мозга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2018

- ISBN:978-5-17-100961-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Каплан - Тайны мозга краткое содержание

На этот вопрос у человечества есть ответ: разум — вот, наверное, вершина адаптации живого существа природе. Но как же функционирует этот объект поистине космического масштаба? Совместно с журналистами телеканала «Наука» Александр Каплан попытался разгадать загадку человеческого мозга. В этой книге ведущие российские нейробиологи, лингвисты, антропологи, палеонтологи, биохимики и эволюционные биологи высказывают свое мнение относительно устройства и эволюции мозга человека.

Тайны мозга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вполне объяснимая с точки зрения экономии веса более компактная укладка нервных клеток у птиц, возможно, делает их мозг не только более эффективным на единицу веса, но еще и более быстродействующим из-за меньших размеров нейронов и более коротких связей между ними. Если рассматривать мозг попугая по частям, то наиболее развитыми у него, по сравнению с другими птицами, оказываются передние доли. Ученые предположили, что именно в этих областях могут располагаться центры, ответственные за способности птиц к вокализации. Но почему даже среди птиц-вокалистов одни только поют, а другие — попугаи — еще и говорят?

Язык и гены

Чтобы разобраться с этим вопросом, исследователи из университета Дюка в США решили воспользоваться ранее сделанным открытием о том, что при вокализации у птиц в компактной области передней части мозга наблюдается повышение активности небольшого набора генов, в частности, гена PVALB, кодирующего в клетке белок парвальбумин. Тщательное картирование активности этого гена в нейронах мозга разных птиц показало, что вокальный центр попугаев устроен особым образом: его сердцевина по своим связям с другими областями мозга в точности соответствует центру вокализации всех изученных птиц. Но именно у попугаев активация гена РVALB наблюдается еще и в нескольких слоях нервных клеток вокруг этой сердцевины, в каком-то смысле — в корковом ее покрытии, которое имеет уже совсем другие связи с остальными структурами мозга, в том числе и отвечающими за движения. Причем активность этого гена в сердцевине центра вокализации и в его коре зависит от того, воспроизводит ли попугай собственные произведения или анализирует и имитирует внешние звуки. Слоистая нейронная структура как нельзя кстати подходит для этой работы, чтобы разложить звуки и управление голосовым аппаратом «на плоскости», как это сделано в новой коре млекопитающих для всех сенсорных модальностей.

Ученые полагают, что в своей совокупности сердцевина и наружные слои клеток вокального центра позволяют попугаям осуществлять комплексную коммуникацию не только генетически определенными звуками и не только имитацией внешних звуков, но и телодвижениями. Во всяком случае, мозг всех девяти изученных видов попугаев отличается от певчих птиц слоистой структурой центра вокализации, и чем более выражены способности попугаев того или иного вида к звукоподражанию, тем более развита эта оболочка центрального ядра вокального центра. Даже у одного из самых древних попугаев — новозеландского кеа — «разошедшегося» в эволюции с другими птицами 29 миллионов лет назад, эти внешние слои вокального центра мозга уже хорошо заметны.

Конечно, напрашивается вопрос о том, не являются ли центры вокализации у попугаев гомологами центра речи у людей, который тоже находится в передних областях мозга. Но здесь, наконец, надо отметить, что песни певчих птиц и «разговоры» попугаев — это всего лишь обмен сигналами, обозначающими весьма ограниченный набор управляющих команд или сообщений. Повторение какого-то слова или фразы для попугая означает лишь команду для человека, чтобы тот выдал им порцию пищи. В этом смысле, как бы ни были говорливы попугаи, им, так же как и неговорящим обезьянам, не хватает для настоящего языкового общения не столько голосового аппарата, ине только похожих на человеческие звуков, — сколько самой способности из элементарных звуков или жестов выстраивать совершенно новые композиции — слова и их сочетания. Звуковой язык предполагает не только генерацию слов из элементарных звуков, но одновременно и способность ими оперировать как абстрактными объектами, понятиями, то есть мыслить. Вот эта грань между животными и человеком до сих пор остается загадкой для нейробиологов, лингвистов, специалистов по искусственному интеллекту, философов и даже для простых обывателей.

Что же определяет в нашем, по сути дела, животном организме наше человеческое, в первую очередь — способность к языку?

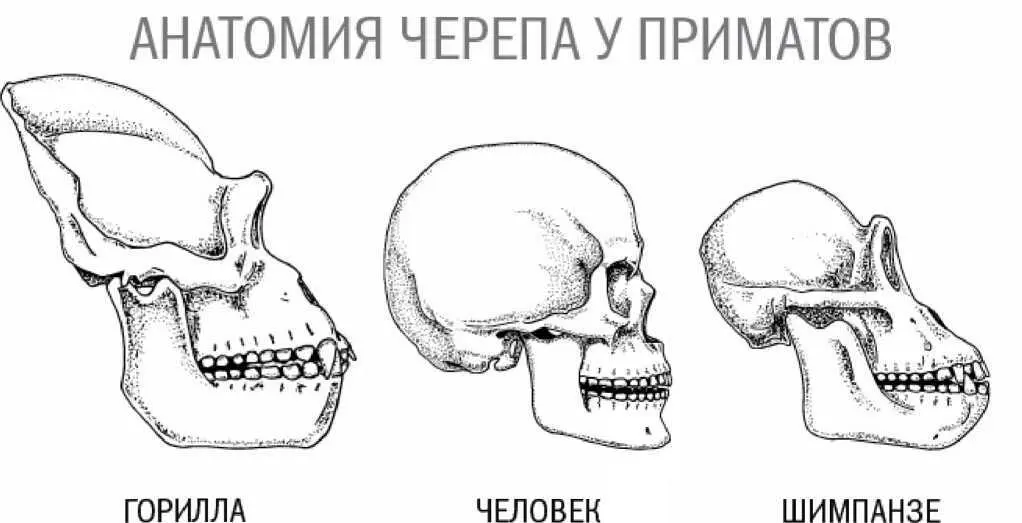

Царской дорогой для поиска трансэволюционных преобразований, конечно, является прослеживание изменений в составе и в содержании ДНК. К счастью, с тех пор, как в 2005 году мир узнал полную карту ДНК человека, стало ясно, что различия между обыкновенным шимпанзе и человеком в генетическом материале составляют едва ли 2 %.

Значит, для поиска «гена» речи не нужно перебирать все три миллиарда пар нуклеотидов человеческого генома, а как следует разобраться всего лишь в одной-двух сотых этого материала. Где-то там должны были найтись и гены, отвечающие за способность человека к тому, что учат в начальных классах школы: к грамматике и синтаксису родного языка. Точнее, учат тому, чему любой ребенок непринужденно учится еще задолго до школы, сам того не осознавая.

— Мода последних лет — найти специфические человеческие гены, то есть те, которые есть у человека, но отсутствуют у его ближайших наших в животном мире, и которые сделали нас людьми, — рассказывала Татьяна Владимировна Черниговская. — Например, в 2009-м был открыт ген FОХР2, поломка которого приводила к нарушениям речи. Он обнаружился при исследовании двух семей из США и Англии с речевыми патологиям. Например, бабушка не могла научиться говорить, троюродная тетя не умела читать, племянник пишет с 60 ошибками на странице. В общем, семейки Аддамс… Нашелся повинный в этом испорченный ген. Было очень пышно объявлено: наконец найден языковой ген! Ген как раз той функции, которая характерна только для человека. Увы, если бы он таковым оказался, то была бы Нобелевская премия. Потому что это бы значило, что найден ген человека, а не ген какой-то грамматики. Но вышла неприятность: оказалось, что этот ген есть у котов, мышей, крокодилов и у всех на свете. Просто он у Гомо сапиенс работает почему-то по-другому. Ноу нас возник вопрос: почему FОХР2 такой важный, что из-за его поломки у человека возникает столько сбоев с речью? Пока ищем ответ.

Действительно, бум с открытием FOXP2 случился невероятный, потому что, как справедливо заметила Татьяна Владимировна, ответственный за речь ген стал бы той волшебной кнопкой, которая включает или выключает в обезьяне Человека! Вся многомиллионная история Человека разумного от древних гоминидов, да что там гоминиды — от инфузории и туфельки, стянулась бы в одну точку к небольшой последовательности нуклеотидов в ДНК, названной геном FOXP2. И основанием к этому было сделанное в конце 80-х годов XX века наблюдение простого учителя в одной из школ Лондона: он заметил, что сразу семеро его учеников, принадлежащих к одной и той же семье пакистанского происхождения, страдали примерно одинаковыми расстройствами речи. У них были трудности с произношением слов, и потому они часто заменяли одни слова на другие, близкие по звучанию, но уже не совпадающие по смыслу. Например, по-русски это выглядело бы как замена «дочь» на «ночь», «дичь» на «кич» и др. В школе думали, что им просто трудно дается грамматика и правильное произношение, но к 2001 году исследователи выяснили, что у этих детей сильно снижена способность к артикуляции, связанной с некоторыми быстрыми движениями мышц лица. При этом их общие когнитивные способности были на уровне здоровых одноклассников. В дальнейшем выяснился более полный список нарушений речи в этой семье, где проблемы были не только с артикуляцией и синтаксисом, но еще и с управлением языком и губами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: