Алим Войцеховский - ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 04

- Название:ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 04

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-07-002797-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алим Войцеховский - ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 04 краткое содержание

Для массового читателя. * * * cite

© znak.traumlibrary.net 0

/i/61/663461/i_001.png

ЗНАК ВОПРОСА 1997 № 04 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Точка пересечения с плоскостью рамки фиксировалась с помощью скрещения нитей, закреплявшихся на ней воском. Затем откидная дверка с бумагой закрывалась и на нее наносилась «пойманная» точка. Позже для этой же цели была придумана камера-обскура (camera obscura — лат. «темная комната»). Изображение создавалось в закрытом ящике на матовом стекле оптическим путем с помощью маленького отверстия (выполнявшего роль объектива). Первое описание этого устройства принадлежит Леонардо да Винчи, бывшему универсальным гением эпохи Возрождения, в которую теория перспективы и оптика не считались разными науками.

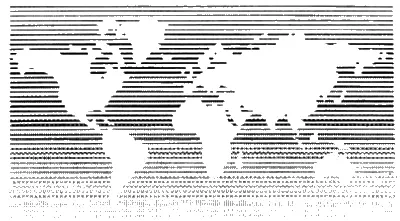

Модель Дьюрелла можно рассматривать как преобразование метрики, а каждая метрика «на свой аршин меряет». Это выражение, будучи воспринято буквально, приводит к следующей наглядной аналогии. Утраченный буквальный смысл многих русских поговорок можно восстановить, сделав перевод в метрическую систему мер. Например: «Сидит словно 71,2 см (аршин) проглотил» и «От горшка — 88,9 мм (два вершка)». Но при этом пропадает переносный смысл. Образно говоря, при «переводе» как в модели преломления получается либо одна, либо другая проекция (по принципу: «жизнь или кошелек»). Поэтому следующим шагом будет синтез — переход от отдельных проекций (располагаемых в одной плоскости) к объемному образу. Как известно из математической картографии (смотри, например, «Математическую картографию» Соловьева), гипербола и окружность являются различными проекциями одной и той же окружности (параллели) у находящейся на сфере. При центральном проектировании только горизонтальная (полярная проекция параллелей будет иметь «настоящий» вид окружностей, а их вертикальная (экваториальная) проекция — «искаженный» вид гипербол. Действительно, горизонтальные сечения светового конуса (из центра глобуса) дают окружности, а вертикальные сечения — гиперболы.

Любой боковой ракурс приводит к гиперболизации. На меркаторской карте Гренландия вдвое больше Австралии, тогда как на глобусе — все наоборот.

В этой проекции плюс растянулся на всю ширину карты, поэтому приполярные области («высокие» широты — более 80°) срезаются. Но лучше искаженное видение, чем полная ненаблюдаемость, Заметим, что при проектировании не из центра, а полюса получаются стереографические проекции. Например, в центральной проекции южного полушария экватор и более удаленные точки будут за пределами карты, а в стереографической проекции только северный полюс будет в бесконечности. Геометрический смысл универсальной подстановки tg(a/2) раскрывает тайну ее эффективности при вычислении интегралов.

Поучительна история становления теории оптических инструментов. Она была создана Галилеем. Только на ее основе удалось усовершенствовать подзорную трубу, ибо дело было не в технической невыполнимости, а в отсутствии идеи («в начале был логос»). Направив трубу на небо, Галилей открыл горы на Луне и пятна на Солнце. Сегодня кажутся смешными нападки противников, объявивших эти открытия дефектами в подзорной трубе.

Великий Лейбниц мечтал о том времени, когда будут изобретены очки для разума: «Если изобретение телескопов и микроскопов принесло столько пользы познанию природы, можно легко представить, насколько полезнее должен быть этот новый органон, которым, насколько это в человеческой власти, будет вооружено само умственное зрение.»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СУПЕРКРОССВОРД

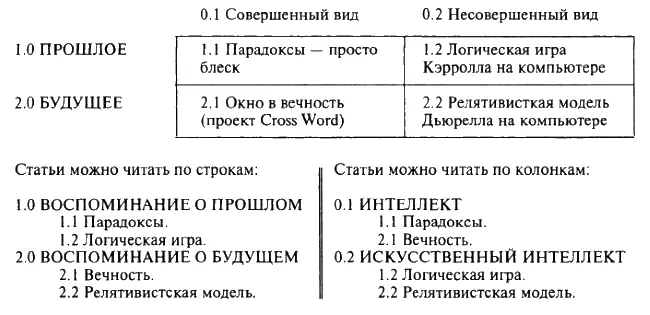

Уникальным примером является роман-кроссворд М. Павича «Пейзаж, нарисованный чаем. Роман для любителей кроссвордов». Его можно читать «по горизонтали сюжета» или «по вертикалям судеб» в зависимости от намерений. Примером двухмерного учебника, который можно читать «по строкам» или «по столбцам», явилась книга Ч. Линдси и С. ван дер Мюйлена «Неформальное введение в Алгол-68», вышедшая более 20 лет назад Ю. И. Манин назвал это «великим предприятием».

Писатель А. Битов составил оглавление книги «Преподаватель симметрии» в виде таблицы времени английского глагола. Я последую его примеру, чтобы составить каталог своих статей в журнале «Знак вопроса»:

Парадоксы — это интеллект прошлого. Им можно противопоставить вечность — интеллект будущего, либо логическую игру — искусственный интеллект прошлого. Система координации удобнее систем субординации . Ведь недаром система прямого доступа (запись на магнитный диск в компьютере) полностью вытеснила систему последовательного доступа (запись на магнитную ленту). Вечность является системой прямого доступа в отличие от физического времени как системы последовательного доступа.

В плане 1998 гола в издательстве «Финансы и статистика» в серии «Диалог с компьютером» предусмотрен выход книги Бахтиярова К. И. «Живая логика на компьютере (парадоксы и силлогизмы на языке массивов и циклов)».

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Ведущий С. Н. Зигуненко

ПО СЛЕДАМ СЕНСАЦИИ

Неудача с запуском «Марса-8» в 1996 году поставила крест на российских полетах к Красной планете лет на 7–8, полагают эксперты. А вот сотрудники НАСА между тем продолжают свою программу. Какова она? Ограничивается ли только посылкой на Марс двух автоматических разведчиков?

Игорь Мельниченко, г. Саратов.Пока письмо нашего читателя было в пути, пока мы готовились к ответу на него, произошли следующие знаменательные события.

…В День независимости США, 4 июня 1997 года, после более чем 20-летнего перерыва, на Марс опустился первый из двух исследовательских зондов, отправленных к Красной планете в ноябре-декабре 1996 года. «Я ждал этого дня всю жизнь», — заявил на пресс-конференции, посвященной данному событию, директор НАСА Даниэл Голдин.

В отличие от предыдущих запусков, нынешний аппарат пошел на посадку, что называется, с ходу, не выходя на орбиту марсианского спутника. Он врезался в атмосферу Красной планеты под строго рассчитанным углом на скорости порядка 26 тыс. км/ч. Если б угол оказался слишком крутым, «Пасфайдер» («Следопыт») попросту сгорел бы, не достигнув поверхности. Если бы угол оказался слишком пологим, торможение оказалось бы недостаточным, и он бы пронесся мимо…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: