Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Статистический анализ Вайцмана частично подтверждает эти данные, хотя и представляет более полную их детализацию. При значении эластичности замещения, равном 0,4, изокванта принимает изогнутую форму, а не прямого угла. В результате замедление роста происходит в течение 10–20 лет, а не мгновенно; история представлена более точно, но основная идея в этом случае та же, что и на графике 10.1.

Для того чтобы понять, каким образом результаты статистического исследования Вайцмана предполагают стремительное развитие, за которым следовало резкое снижение темпов роста, мы можем встроить его производственную функцию в модель роста Солоу — Свана (1956): ВВП здесь представляет функцию, отражающую факторы основного капитала и трудовых ресурсов, инвестируемая доля выработки определяется как внешний фактор, и капитал растет по мере того, как основные фонды увеличиваются за счет капиталовложений или уменьшаются вследствие амортизации. Расчет объемов производства производится посредством производственной функции постоянного эластичного замещения:

Y t = A(hK -p t + (1 — h) L -p t ) -1 р (1)

где Y t — ВВП в году t, K t — основные фонды, L t — трудовые ресурсы, предположительно равные населению и увеличивающиеся согласно своим историческим показателям. Значения параметров равны значениям параметров, предложенных Вайцманом: h = 0,639, р = 1,481389 при условии, что эластичность замещения равна 0,403. Постоянная А выбрана таким образом, чтобы Y была равна историческому значению 1928 г.

Значение капиталовложения равно произведению ВВП ( Y t получаем из уравнения 1) и временного ряда инвестиций ( s t ):

I t= s tY t (2 )

Основные фонды накапливаются в результате капиталовложения согласно следующему уравнению:

K t = (1 — d ) K t-1+ I t (3)

где d — степень амортизации основных фондов за предыдущий год.

Данные для этого расчета взяты из работы Мэддисона (1995) [136]. Период Второй мировой войны он полностью опускает: значения ВВП 1940 и 1948 г. были равны, поэтому промежуточные годы не учитываются, а значения основных фондов 1940 г. перенесены на 1948 г. Показатели численности населения интерполированы между 1928 и 1948 г.

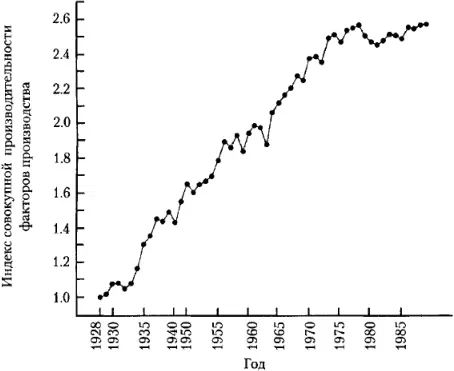

Источник : см. текст. Расчет СПФ произведен в соответствии с производственной функцией Кобба — Дугласа при условии, что уровень занятости населения составлял 75 %, а доля капитала — 25 %.

Советский ВВП, трудовые ресурсы и ряд данных по основным фондам свидетельствуют о положительной тенденции изменения производительности, если анализировать их в соответствии с принципами модели Кобба-Дугласа. График 10.2 демонстрирует, что во время первой пятилетки рост СПФ был незначительным, но быстро увеличивался в последующие годы, когда были завершены проекты, начатые в конце 1920-х гг. Рост производительности продолжался примерно до 1970-х гг. — именно этот период характеризуется началом застоя. Темпы роста в послевоенный период близки к данным табл. 10.1, но темпы роста производительности в 1930-е гг. выше, чем предполагает таблица, поскольку объем трудовых ресурсов измерялся в соответствии с численностью населения, которая росла медленней, чем уровень занятости, так как рабочие места создавались для структурных безработных. Восстановленные ряды данных соответствуют традиционному анализу снижения темпов роста, который делает акцент на резком снижении роста производительности.

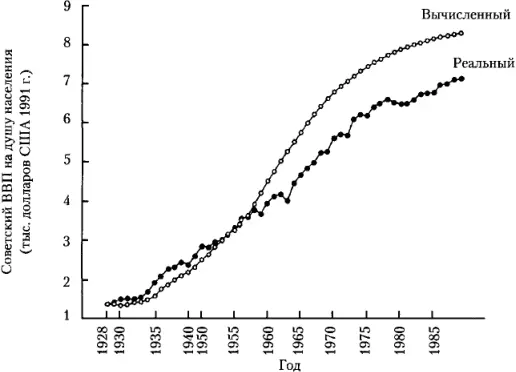

График 10.3 противопоставляет исторические данные ВВП на душу населения в Советском Союзе в 1928–1989 гг. с данными, соответствующими уравнениям 1–3, причем очевидно, что между этими кривыми существует весьма значительная степень совпадения: в 1989 г. разница между рядами составляет 10 %, несмотря на простоту модели и пренебрежение периодом Второй мировой войны. Модель имитирует необычайно высокий рост во время сталинского периода и замедление роста в течение последних десятилетий советской власти; ее значение заключается в том, что данные факты можно полностью объяснить логикой накопления капитала при условии низкой эластичности замещения между капиталом и трудом.

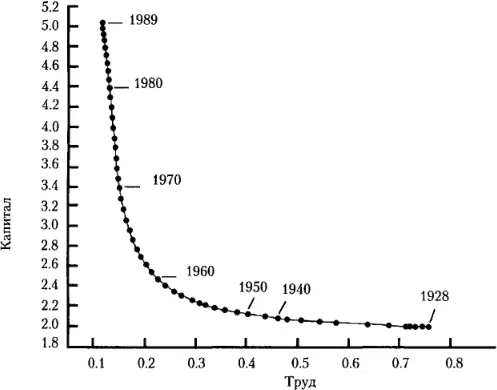

График 10.4 позволяет понять, почему модель воспроизводит основные тенденции советской экономической истории. На рисунке изображена изокванта единицы, предлагаемая производственной функцией по Вайцману: острый угол кривой в этой модели очевиден. В 1928 г. Советский Союз находился на правом конце изокванты, обладая небольшим объемом капитала и многочисленными трудовыми ресурсами. Один дополнительный процент капитала увеличивал объем выработки на 0,93 %, в то время как один процент трудовых ресурсов — лишь на 0,07 %. Эти показатели близки к выводам, характерным для модели Фельдмана, а именно увеличение объема затрат труда не способствует росту, в то время как увеличение капитала на 1 % приводит к повышению выработки также на 1 %. Именно по этой причине сработали политические рекомендации модели Фельдмана. По мере накопления капитала экономика Советского Союза сдвигалась влево. На графике отмечены даты, когда экономика достигала определенных точек развития, и в 1960-х гг. она преодолела угол кривой — экономический рост начал замедляться.

Так как излишка рабочей силы больше не существовало, то достижение увеличения объемов производства было возможно двумя способами: за счет повышения количества рабочих, либо за счет наращивания объемов капитала. В этих условиях трудовые ресурсы были в самом деле важным фактором сдерживания по отношению к выработке, так как 1 %-ный прирост трудовых ресурсов увеличивал выработку на 0,8 %, тогда как 1 %-ный прирост капитала увеличивал ее лишь на 0,2 %. Экономическая ситуация в стране более не соответствовала положениям модели Фельдмана, следовательно, предлагаемая ею стратегия накопления уже не способна была обеспечить процветание.

Объяснение Вайцмана весьма изящно; оно дополняет интерпретацию быстрого развития, предложенную ранее в этой книге, за счет единственного механизма, при котором устранение избытка рабочей силы замедлило бы рост. Но действительно ли низкая эластичность замещения объясняет такой феномен, как «критический возраст» советской экономики?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: