Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рост масштабов миграции населения в условиях коллективизации обусловлен двумя причинами: во-первых, прирост дохода при миграции в этой модели был выше, чем в модели, предусмотренной при сохранении нэпа (особенно в начале 1930-х гг.), во-вторых, при любом уровне доходов вероятность миграции в рамках этой модели была выше из-за фактора сталинского террора — депортаций, конфискации имущества крестьян, нападках на традиционную религию, культуру и ценности сельских жителей (Фицпатрик. 1994; Виола. 1996). Определенную роль в этом процессе сыграла также механизация сельскохозяйственных операций. Будущее было за городами, и, принимая решение об уходе из деревни, крестьяне это понимали.

Важно отметить, что именно политика террора, характерная для эпохи Сталина, обусловила значительную часть преимуществ модели коллективизации перед альтернативой «истории нэпа». Это становится очевидным при моделировании роста в условиях так называемой мирной коллективизации. Предположим, что крестьяне действительно стремились к созданию коллективных хозяйств и не противились коллективизации. В этом случае из ряда факторов анализа можно вычеркнуть такие явления, как забой скота, уменьшение посевных площадей, борьба с государством и голод в стране. Исключение этих событий позволяет уравнять экономические модели коллективизации и нэпа, за исключением расхождений в сфере сбыта и налогообложения. Имитационные модели с использованием сценария «мирной коллективизации» демонстрируют траекторию развития советской экономики в условиях бесконфликтной коллективизации.

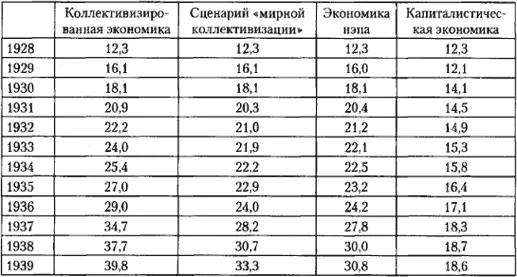

Можно было бы предположить, что итогом «мирной коллективизации» стал бы более высокий темп роста экономики, поскольку этот сценарий позволяет избежать краха сельскохозяйственной отрасли. Однако данное предположение лишь отчасти верно. При реализации такого сценария добавленная стоимость в несельскохозяйственном секторе к 1939 г. достигла бы только 212 млн руб., а объем основных фондов не превышал бы 325 млрд руб., что является средними значениями между показателями имитационных моделей нэпа и коллективизации, представленными в табл. 8.1 и 8.2. То есть развитие экономики по пути «мирной коллективизации» лишь немногим превосходит возможности нэпа и менее эффективно, чем принудительная коллективизация. Иными словами, коллективизация стала толчком к ускорению индустриализации именно потому, что спровоцировала социальную катастрофу в аграрном секторе, а вовсе не вопреки этому.

Как могла катастрофа сказаться положительно на экономическом росте? Ответ очень прост: принудительная коллективизация заставила людей уйти из деревни и искать работу в промышленном секторе. В условиях «мирной коллективизации» численность городского населения достигла бы только 48 млн к 1939 г., в отличие от 58,5 млн человек, что стало возможным лишь в условиях принудительной коллективизации, при этом объем промышленных трудовых ресурсов составил бы 33 млн вместо реальных 40 млн человек. Таким образом правомерно утверждать, что коллективизация ускорила темпы экономического роста по сравнению с вариантом сохранения нэпа за счет роста масштабов сельско-городской миграции.

Однако следует отметить, что обе эти модели обеспечили бы более высокие темпы роста, чем организация промышленности по капиталистическому типу. Почему так? Миграционные процессы уже не могут объяснить этого феномена, поскольку смоделированные траектории изменений сельского и городского населения при нэпе и при капиталистической экономике очень схожи. Разница заключается в уровне занятости городского населения (табл. 9.3). Политика мягких бюджетных ограничений предполагала, что в имитационных моделях нэпа все трудоспособное население было обеспечено работой, в то время как при капиталистических трудовых отношениях примерно 1/ 4оставалась безработной. Как уже отмечалось в предыдущей главе, предельный продукт труда этих дополнительных работников был низким, однако он все же обладал положительным значением, то есть прирост трудовых ресурсов внес значительный вклад в повышение производительности и увеличение инвестиций.

Таким образом, мобилизация избыточной части сельского населения проявлялась в двух аспектах. С одной стороны, усиление миграции из деревни в город помогало задействовать безработное сельское население в промышленном производстве, с другой — этих новых работников следовало обеспечить рабочими местами. Мягкая бюджетная политика позволяла экономике — как в условиях нэпа, так и в условиях коллективизации — выполнять вторую функцию лучше, чем это было доступно капиталистической системе. Следовательно, обе модели экономического развития по уровню промышленной выработки, потребления и инвестиций превосходили вероятные достижения капиталистического механизма. Террор принудительной коллективизации обеспечил более эффективную реализацию первой функции в советской экономике по сравнению с моделью нэпа, а также обусловил незначительное превосходство коллективизированной экономики.

Концепция мобилизации трудовых ресурсов объединяет различные аспекты дискуссий о коллективизации. Основной причиной отсталости советской экономики 1920-х гг. являлся недостаток капитала — решением стала переквалификация крестьян в строителей и механиков. Разумную интерпретацию этого процесса предлагает экономическая модель Нурксе (1953): накопление посредством перераспределения избыточной сельскохозяйственной рабочей силы. Преимущество коллективизации — особенно принудительной коллективизации — по сравнению с прочими системами заключалось в максимизации роста сельско-городской миграции. Обязательные государственные закупки зерна у крестьян позволяли обеспечить продовольствием новых работников промышленности. При этом если провести правильный расчет, то подобную форму сбыта товаров можно рассматривать как форму перемещения капитала. Такова была логика Преображенского, и эта логика сработала.

Кроме того, данная глава объясняет, почему политика нэпа также подходила для экономического развития страны. Сельскохозяйственные продажи в условиях нэпа могли достичь того же уровня, который был характерен для периода коллективизации. Не менее высоким был бы и уровень миграции населения в города. Имитационные модели экономики нэпа предполагают мягкие бюджетные ограничения и дают этой системе весьма серьезное преимущество над капиталистической экономикой в отношении создания городских/ промышленных рабочих мест. Таким образом, если бы индустриализация проводилась в рамках нэпа, то именно высокий темп создания рабочих мест обеспечил бы необходимый уровень успешного экономического развития.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: