Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001394938

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание

Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.

Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.

Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Океанографический институт в Вудс-Хоуле в те годы был маленькой научно-исследовательской Утопией. Управление военно-морских исследований вкладывало в него значительные средства не только в знак признания недавних заслуг океанографии, но и потому, что нуждалось во всех новых знаниях об океане на фоне разворачивающейся новой войны – холодной. Во время коротких выходов в море Стоммел изучал верхние слои океана в попытке понять закономерности распределения холодных и теплых слоев, чтобы американские подводные лодки могли научиться прятаться в акустической тени, возникающей в результате искривления звуковых волн на границах раздела. Мысль, что таким образом он становится причастен к войне и насилию, была мучительна для пацифиста, однако он понимал, что эти знания необходимы для защиты его страны, и к тому же таковы были условия, на которых ВМФ выделял средства на другие исследовательские программы, позволявшие углубить понимание физики океана. Отказаться от возможности больше узнать об океане было бы глупо.

В 1948 г. продолжавший размышлять о результатах расчета ветровых течений Стоммел отправился в Великобританию, взяв с собой копию своей пятистраничной статьи [256] Henry Charnock, «Henry Stommel,» Oceanus 35 (Special Issue, 1992): 15–16.

. В теории он понял, как вращение Земли влияет на движение вод в Мировом океане, однако непосредственные наблюдения за океаном показывали, что это движение настолько же упорядочено, насколько и хаотично. Чтобы во всем разобраться, требовалось начать с гораздо меньших масштабов. Для этого Стоммел и пересек океан: он собирался, в прямом и переносном смысле, постучаться в дверь человека, который изучал странное поведение потоков жидкостей и газов, называемое турбулентностью. Такое поведение демонстрировали и дым, поднимающийся из труб, и семена, несомые ветром, и воздушные шары, взлетавшие над толпами взволнованных зрителей в Гайд-парке и Брайтоне (регистрационные бирки с этих шаров, найденные после их падения, ответственных граждан призывали присылать обратно). Из такого рода наблюдений этот человек, Льюис Ричардсон, вывел обманчиво простое уравнение, описывающее скорость разделения объектов в турбулентном потоке.

Интерес Ричардсона к турбулентности возник в связи с родившейся у него еще в начале 1920-х гг. мечтой научиться «прогнозировать погоду с помощью численного процесса»; другими словами, он хотел научиться предсказывать будущее посредством манипуляций с числами. Чтобы достичь этой цели, требовалось составить математические уравнения, которые бы точно описывали атмосферную циркуляцию, а также учитывали факторы, нарушающие движение воздушных масс, такие как их столкновение друг с другом и контакт с растительностью и горами на поверхности земли. Ричардсон осознавал всю важность атмосферной турбулентности, хотя и признавал, что для целей численного прогнозирования ему придется значительно упростить мировую погоду, разбив ее на воображаемые упорядоченные квадраты со стороной 200 км. В пределах этих квадратов все сложные турбулентные явления сводились к одному числу [257] Oliver Ashford, Prophet or Professor: The Life and Work of Lewis Fry Richardson (Bristol: Adam Hilger, 1985), 82–83.

.

Спустя три десятилетия Ричардсон переключил внимание с природных систем на человеческие. Убежденный пацифист, как и Стоммел, он пытался с помощью математики объяснить, почему происходят войны и разворачиваются гонки вооружений. Ученый считал это более важным, чем понимание того, как ведут себя турбулентные потоки, управляющие погодой на нашей планете. Тем не менее прибывший из-за океана Стоммел сумел убедить его вернуться к исследованию физических систем. Раньше наблюдения Ричардсона ограничивались только движением атмосферы. Теперь же они вместе со Стоммелом решили ответить на вопрос, насколько океан похож на атмосферу.

Для начала исследователи провели водную версию тех экспериментов, с помощью которых Ричардсон два десятилетия назад изучал турбулентную диффузию в воздухе, используя для этого воздушные шары и другие объекты. Даже много лет спустя Стоммел не мог без улыбки вспоминать, как выкопал из сырой тяжелой земли в саду Ричардсона несколько корней пастернака (да-да, пастернака!), после чего на холодной кухне они нарезали их на одинаковые кусочки, тщательно взвешивая каждый, и отправились с ними к озеру. Там они прошли в самый конец причала и стали бросать кусочки пастернака в воду, измеряя увеличивающееся расстояние между ними с помощью импровизированного измерительного прибора, сооруженного Ричардсоном из палочек и отрезков шнура.

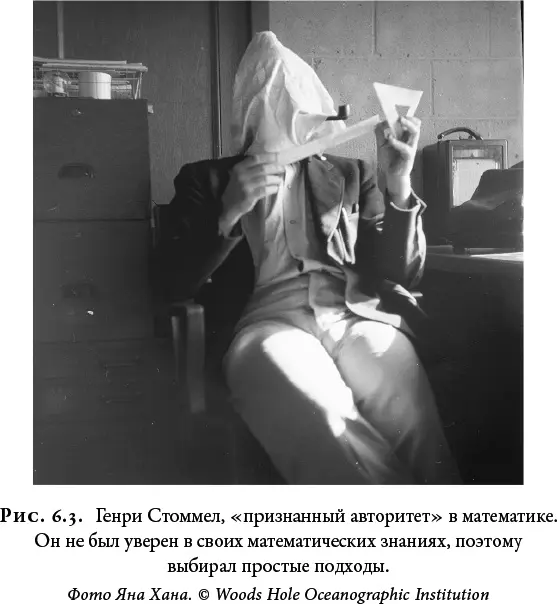

Между тем выбор пастернака для эксперимента был далеко не случаен. Свойства пастернака таковы, что, если бросить его в океан, он почти полностью погрузится в воду и будет плавать, лишь слегка выглядывая наружу и, таким образом, не подвергаясь воздействию ветра. Благодаря этому свойству обычный пастернак – плавучий и хорошо заметный на воде – оказался отличным материалом для океанографических измерительных буйков. В этом Ричардсон и Стоммел были схожи: когда им приходилось выбирать между двумя подходами – простым и надежным или сложным и подверженным рискам, – оба всегда выбирали первый. В более позднем возрасте Стоммел признавался, что считал себя не очень хорошим математиком и это влияло на его методы работы. «Когда я вижу потрясающие таланты некоторых моих коллег – математиков, разработчиков приборов, мастеров извлечения информации из массивов данных, людей с энциклопедическими знаниями, научных управленцев с замечательной способностью принимать правильные решения, – я осознаю, насколько ограниченными, почти любительскими являются мои собственные идеи, – впоследствии объяснял он. – Поэтому, когда у меня появляется какая-нибудь хорошая идея, я просто передаю ее тем, у кого есть необходимые таланты, чтобы развить ее. На самом деле это не щедрость, а обычный прагматизм» [258] Henry Stommel, «Response to the Award of the Ewing Medal, from AGU 1977,» Collected , I-205.

. Тем не менее, по признанию Стоммела, у нехватки математических знаний была и положительная сторона: это заставляло его прибегать к полезным упрощениям, а также искать сотрудничества с другими.

Ричардсон не испытывал подобных внутренних конфликтов. Полет его мысли не знал ограничений, а сила воображения намного превосходила вычислительные возможности того времени. Так, он рассчитал, что для реализации его мечты о численном прогнозировании погоды требуется огромная вычислительная мощь, которую – в те времена, когда единственным вычислительным устройством был человеческий мозг, – Ричардсон оценил в 64 000 «человеческих компьютеров». Но эта цифра его не смутила. Он был увлечен идеей о том, что будущее состояние атмосферы можно прогнозировать на основе знания ее текущего состояния и конечного набора уравнений, которые описывали бы движение частиц воздуха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: