Клиффорд Пиковер - Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей

- Название:Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Синдбад

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00131-330-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Клиффорд Пиковер - Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей краткое содержание

Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

СМ. ТАКЖЕ Искусственные нейронные сети (1943), Обучение с подкреплением (1951), Перцептрон (1957), Машинное обучение (1959), Компьютерное искусство и DeepDream (2015), Состязательные примеры (2018)

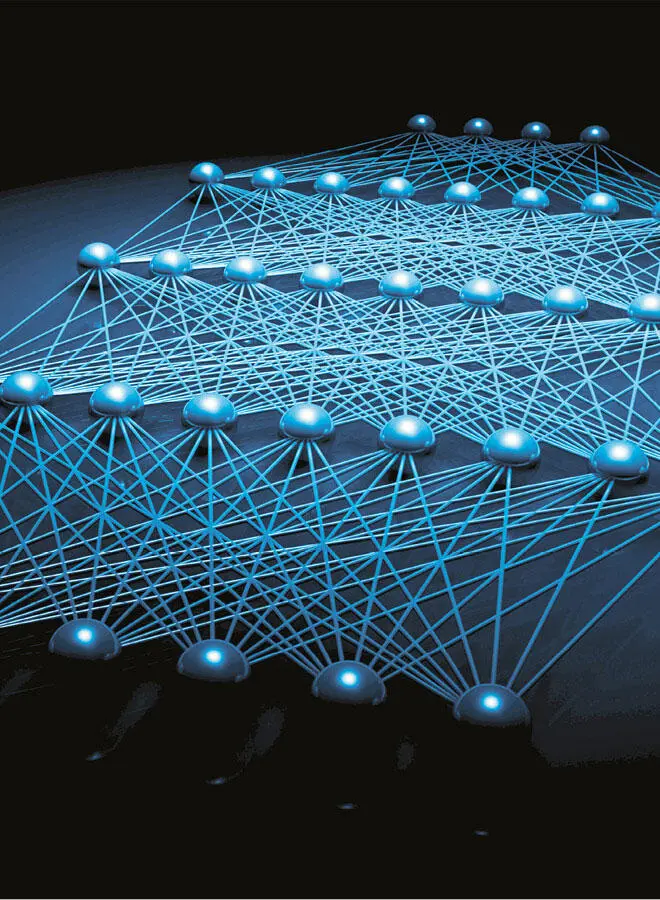

Глубокие нейросетисостоят из множества промежуточных слоев искусственных нейронов (от трех до нескольких десятков), которые повышают способность сетей к обучению. Такие нейросети представляют собой архитектуру, на основе которой происходит глубокое обучение.

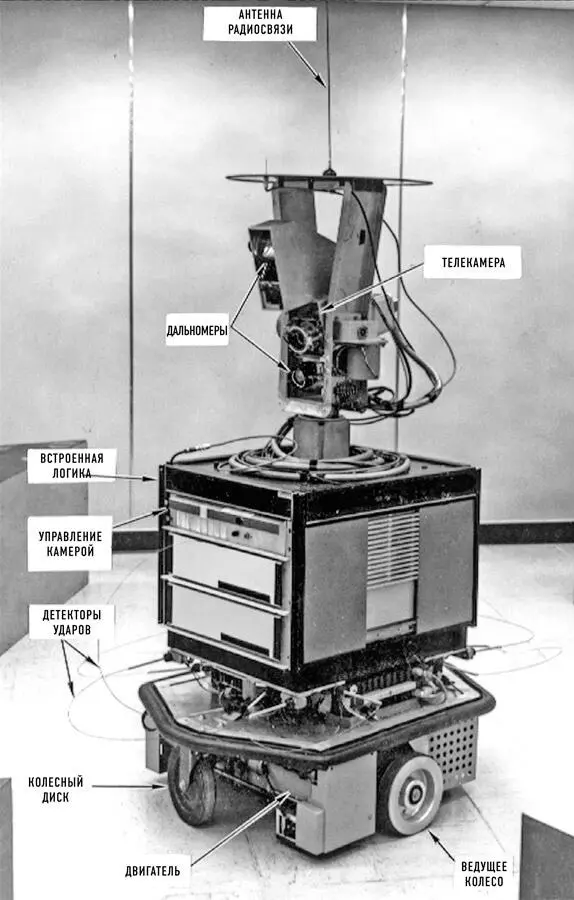

Робот Шейки. 1966

В 1970 г. журнал Life назвал Шейки «первым электронным человеком», который вскоре сможет «месяцами летать вокруг Луны без каких бы то ни было сигналов управления с Земли». Хотя заметка об этом удивительном роботе пестрела преувеличениями, появление Шейки стало важной вехой в истории распознавания образов и компьютерного зрения, а также решения задач, обработки естественного языка и представления информации.

Шейки разрабатывали ученые Стэнфордского университета с 1966 по 1972 г. Это была одна из первых серьезных попыток создания универсального автономного робота, способного передвигаться, воспринимать окружающую обстановку, контролировать выполнение задач и рассуждать о своих действиях. Проект профинансировало Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Код программы был написан в основном на языке Лисп. Чтобы робот лучше справлялся с задачами, его мир был ограничен несколькими комнатами, соединенными коридорами, с дверями, выключателями света и предметами, которые Шейки мог двигать. Оператор вводил команды вроде «столкнуть блок с возвышения», и Шейки изучал обстановку, обнаруживал возвышение, подталкивал к нему предмет, служивший пандусом, въезжал на возвышение и сталкивал с него блок.

Программное обеспечение Шейки разделялось на несколько уровней. На нижнем уровне использовались программы планирования маршрута, управления движением и сбора сенсорной информации; программы среднего уровня были связаны с перемещением в назначенное место и обработкой изображений с телекамеры робота. Программное обеспечение высокого уровня отвечало за планирование последовательности действий для достижения целей.

Робот получил свое имя Shakey , то есть «трясун», из-за характерных толчков при движении. У Шейки была антенна для радио- и видеосвязи с компьютером DEC PDP, а также телекамера, дальномеры, детекторы ударов и двигатели управления. Работа над Шейки подстегнула исследования в области искусственного интеллекта, включая разработку алгоритмов поиска путей и технологий компьютерного зрения, позволяющих выделять характерные признаки.

СМ. ТАКЖЕ Обработка естественного языка (1954), SHRDLU (1971), Робот AIBO (1999), ASIMO и друзья (2000), Искусственный интеллект на Марсе (2015)

Появление робота Шейки стало важной вехойв истории распознавания образов и компьютерного зрения, а также решения задач, обработки естественного языка и представления информации. У Шейки имелись телекамера, дальномеры, детекторы ударов и двигатели управления.

Жизнь в симуляции. 1967

«Наша Вселенная кажется реальной, но так ли это на самом деле? – задается вопросом Джейсон Кёблер. – Люди достигли значительных успехов в моделировании искусственного интеллекта, так что перспектива создания нами [разумной] жизни по меньшей мере кажется правдоподобной. А если мы способны создать разумную жизнь, то кто поручится, что Вселенная, какой мы ее знаем, не была создана сверхразумным искусственным интеллектом?»

Что, если мы сами живем в компьютерной симуляции и представляем собой ИИ? Гипотезу о том, что Вселенная – это цифровой компьютер, впервые выдвинул немецкий инженер Конрад Цузе (1910–1995) в 1967 г. Другие ученые, среди которых Эд Фредкин (р. 1934), Стивен Вольфрам (р. 1959) и Макс Тегмарк (р. 1967), предполагали, что физическая Вселенная может существовать на основе клеточного автомата или дискретной вычислительной машины – либо вообще быть лишь математическим конструктом.

Мы в нашем маленьком кармане Вселенной уже изобрели компьютеры, способные имитировать естественное поведение с помощью программного обеспечения и математических правил. Однажды мы можем создать мыслящих существ, живущих в симулированных пространствах, столь же сложных и рельефных, как тропический лес. Возможно, нам удастся смоделировать саму реальность, и не исключено, что более совершенные существа уже делают это где-то во Вселенной.

А что, если количество этих симуляций превышает количество вселенных? Астрофизик Мартин Рис (р. 1942) предполагает, что в таком случае, «…если бы в одной вселенной существовало множество компьютеров, создающих множество симуляций», то с некоторой вероятностью и мы сами представляли бы собой искусственную жизнь. Рис продолжает: «Если принять концепцию множественных вселенных… в некоторых из этих вселенных обнаружится потенциал для имитации частей самих себя… и мы не знаем, каково наше место в этом грандиозном ансамбле реальных и смоделированных вселенных».

В 2003 г. физик Пол Дэвис (р. 1946) развил идею множественных вселенных с симулированными реальностями в статье в New York Times : «Рано или поздно внутри компьютеров будут созданы целые виртуальные миры, сознательные обитатели которых не будут знать, что они лишь продукты чьей-то технологии моделирования. Для каждого подлинного мира может существовать огромное количество виртуальных миров – и в некоторых из них даже будут машины, создающие симуляции самих этих виртуальных миров…»

СМ. ТАКЖЕ Мельница Лейбница (1714), Поиски души (1907), Искусственная жизнь (1986), «Назовем их искусственными пришельцами» (2015)

Возможно, когда компьютеры станут мощнее,мы сможем создавать симуляции целых миров – причудливых и реалистичных – и самой реальности. Не исключено, что более совершенные существа уже делают это где-то во Вселенной.

«Кибернетическая проницательность». 1968

Иллюстрированная книга «Кибернетическая проницательность: компьютер и искусство» (1968) стала каталогом к одноименной выставке в Институте современного искусства в Лондоне (позднее выставка также прошла в Вашингтоне и Сан-Франциско). Куратором выставки и редактором книги выступила британский искусствовед Ясия Рейхардт (р. 1933). Как на выставке, так и в книге были представлены самые разные образцы компьютерного творчества, от визуального искусства до музыки, поэзии, прозы, хореографии, анимации и скульптуры. Они вдохновляли на совместные эксперименты с компьютером художников, ученых и инженеров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: