священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Метод

- Название:Богословие истории как наука. Метод

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:СПб

- ISBN:978-5-906627-93-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Метод краткое содержание

В настоящей монографии продолжается дальнейшая разработка богословия истории как самостоятельного направления научно-богословской мысли. Новый и уникальный формат интеграции этой области с проблемами экклезиологии, точным применением богословского понятийного аппарата и систематическим подходом предполагает особое внимание к вопросам методологии. Задачи метода здесь простираются от размежевания с методом исторической науки до поиска типологических закономерностей самой истории. Традиционно автор уделяет большое внимание острым и актуальным проблемам современной экклезиологии – таким, как формирование различных взглядов на устройство Церкви и её отношение с внешним миром в русской и константинопольской богословских школах.

Монография рекомендуется преподавателям и студентам богословских учебных заведений, богословских факультетов светских вузов, а также всем интересующимся проблемами современного богословия.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Богословие истории как наука. Метод - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот же самый путь священной истории (и вообще всякой истории, взятой в её священном аспекте), будучи взят как путь целого – всецелой Церкви, – будет представлять собой уже не развитие, понятое как очищение от греха и стремление к обожению и духовному совершенству, но как христоподобный в самом высшем смысле путь изначала всецело кафолического в христоподобном же безгрешном и спасительном для перихорестически содержимых в Кафолической Церкви её общин и членов раскрытии потенции человеческой природы и человеческого ипостасного бытия.

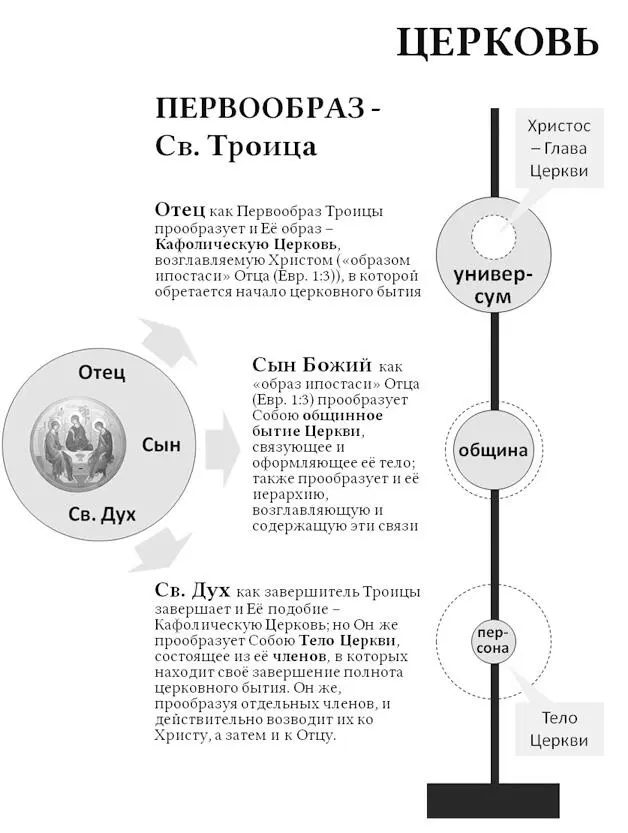

Кафолическая Церковь, возглавляемая Христом, по образу Троицы, возглавляемой Отцом [180], выходит навстречу каждому человеку и всему миру, чтобы всех привести Духом Святым к себе, ко Христу и ко Отцу. Она есть отображение всей Святой Троицы; её же Глава – Христос – «образ ипостаси» Отца (Евр 1:3), это взаимоотношение (Христа и Церкви) являет в себе отображение взаимного отношения Отца и всей Святой Троицы .

В следующем изображении представим некоторую корреляцию ипостасного устроения Церкви (а значит, и Человека [181]) со Святой Троицей, не претендуя, однако, на какую-либо безальтернативность и полноту раскрытия данного вопроса, но, скорее, имея в виду его практическое значение для дальнейшего построения исторических типологических моделей.

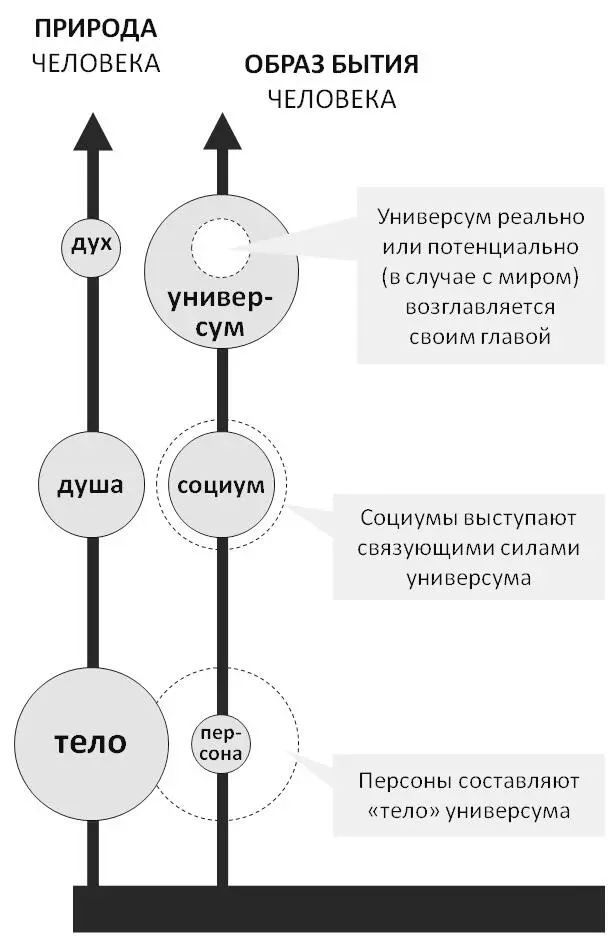

Соотношение природного и ипостасного [182]в человеке (т. е. и в человечестве) будет выглядеть следующим образом:

Сами именования, используемые, начиная с ап. Павла: «Глава Церкви» (Еф 5:23), «тело Церкви» (Кол 1:18), ср. также «душа Церкви» [183], свидетельствуют о такой типологической связи.

2.4. Применение типологического метода

2.4.1. Универсальная историческая модель

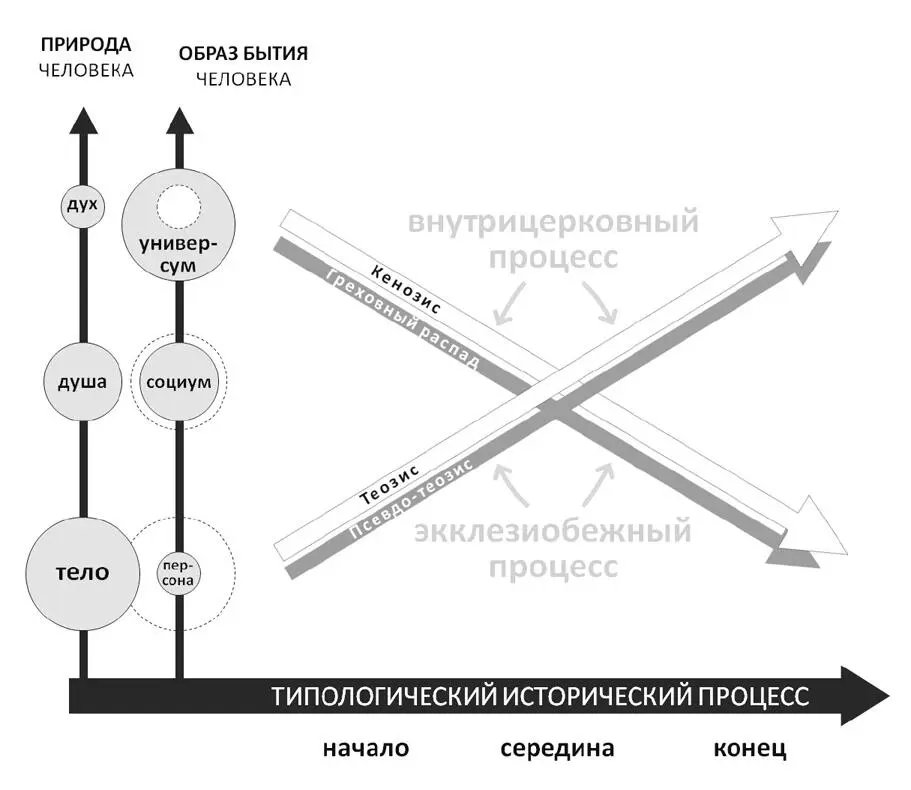

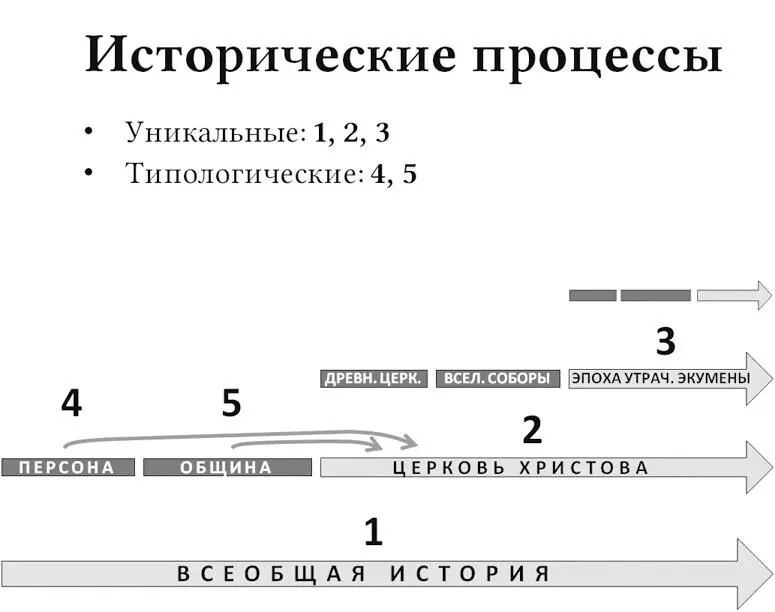

Итак, рассмотрев общие вопросы об исторических силах и их отношении ко Святой Троице как собственному прообразу, мы можем предложить следующую универсальную модель для анализа исторических процессов. Экклезиологический и экклезиобежный процессы, происходящие в истории, представленные в данной модели, являют в себе предельную полярную фокусировку, можно сказать, наиболее чистый вид осуществления исторических законов; «серая» ткань истории при разложении её на составные «элементы», охватывается этими процессами (ср.: Мф 12:30; Лк 11:23; Мф 10:34 и др.).

Применение этой модели к различным масштабам истории и форматам исторических процессов будет очевидно иметь свои особенности.

Данная универсальная типологическая модель представляет своего рода шаблон, на базе которого можно осуществлять более широкое моделирование, применяя различные методики:

1. Построение модели, когда в качестве исходных данных берётся типологический период сам по себе – личной или локальной (локального исторического субъекта [184]) истории и рассматривается в своём типологическом простирании, с типологическим вводом всех исходных данных.

2. Построение модели, когда в качестве исходных данных берётся некий исторически значимый и чётко классифицируемый период всеобщей истории (периоды священной или церковной истории [185]автоматически выступают и периодами всеобщей, т. е. универсальной истории) для рассмотрения общих исторических смыслов данного периода и характеристики образа действия действующих в нём исторических сил.

3. Построение модели, когда в качестве исходных данных берётся некое явление, имеющее свою конкретную историческую локацию (с гипотетически предполагаемым локальным местом в общеисторическом процессе [186]).

4. Построение модели, когда в качестве исходных данных берётся некий период всеобщей истории и рассматривается не сам по себе (как в п. 1), а как конкретное историческое поле деятельности внутрилежащих типологических субъектов истории – локальных (общин, социумов) или персон.

5. Построение модели, когда в качестве исходных данных берётся некий конкретный и значимый для общеисторического процесса период локальной истории [187].

6. Построение модели, когда в качестве исходных данных берутся коррелируемые друг с другом иерархические последовательности исторических сил (субъектов истории и воипостасных сил природы человека), представляющих вертикальную координату, с целью установления вертикальных типологических связей между различными масштабами исторических процессов.

7. Построение модели, когда в качестве исходных данных берётся некий процесс, представляющий собой аспект деятельности человека, социума или универсума (например, общегносеологический процесс, научный, педагогический).

8. Возможны методики, сочетающие в себе вышеперечисленные.

В качестве примеров рассмотрим первые две из обозначенных методик, применив их к наиболее ключевым позициям исторических процессов (см. рис.).

Здесь следует заметить, что типологические процессы, представляющие путь развития персоны или общины (социума), имеют своим прообразом конкретные уникальные (не типологические) процессы [188], составляющие историю ветхозаветного времени. Так, Израильский ветхозаветный народ, будучи явлением единственным и уникальным, представляет собой исторический прообраз церковной общины, которая есть явление уже типологическое. Такой же уникальный исторический процесс представляет жизнь древнейших праведников, или, напротив, грешников, – отдельных персон, прообразующих человека как Церковь или человека мира. Основание такого понимания мы имеем в классификации блж. Августина Иппонского [189].

2.4.2. Типологические процессы

Рассматривая Церковь и мир, мы столкнёмся с проблемой внутренней типологии исторических процессов, протекающих в отдельном человеке или человеческой общности (социуме, общине), т. е. не только с проблемой «вертикальной» типологии, соотносящей Церковь или мир со Христом и Святой Троицей, но и с проблемой «горизонтальной» типологии – поиска общего среди различных персон или различных социумов. Эта проблема состоит в следующем. Образ действия отдельного человека представляет собой, как и сама персона человека, уникальное явление; в определённом смысле эта мысль может быть пролонгирована и на социум. Но что же тогда представляют собой общие характеристики уникального в историческом процессе? Почему они не будут отнесены исключительно к природному (сущностному) плану, что, казалось бы, напрашивается из очевидной аналогии каппадокийского богословия: общее относится к сущности; конкретное / уникальное к ипостаси / лицу?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: