священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Метод

- Название:Богословие истории как наука. Метод

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:СПб

- ISBN:978-5-906627-93-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Метод краткое содержание

В настоящей монографии продолжается дальнейшая разработка богословия истории как самостоятельного направления научно-богословской мысли. Новый и уникальный формат интеграции этой области с проблемами экклезиологии, точным применением богословского понятийного аппарата и систематическим подходом предполагает особое внимание к вопросам методологии. Задачи метода здесь простираются от размежевания с методом исторической науки до поиска типологических закономерностей самой истории. Традиционно автор уделяет большое внимание острым и актуальным проблемам современной экклезиологии – таким, как формирование различных взглядов на устройство Церкви и её отношение с внешним миром в русской и константинопольской богословских школах.

Монография рекомендуется преподавателям и студентам богословских учебных заведений, богословских факультетов светских вузов, а также всем интересующимся проблемами современного богословия.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Богословие истории как наука. Метод - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

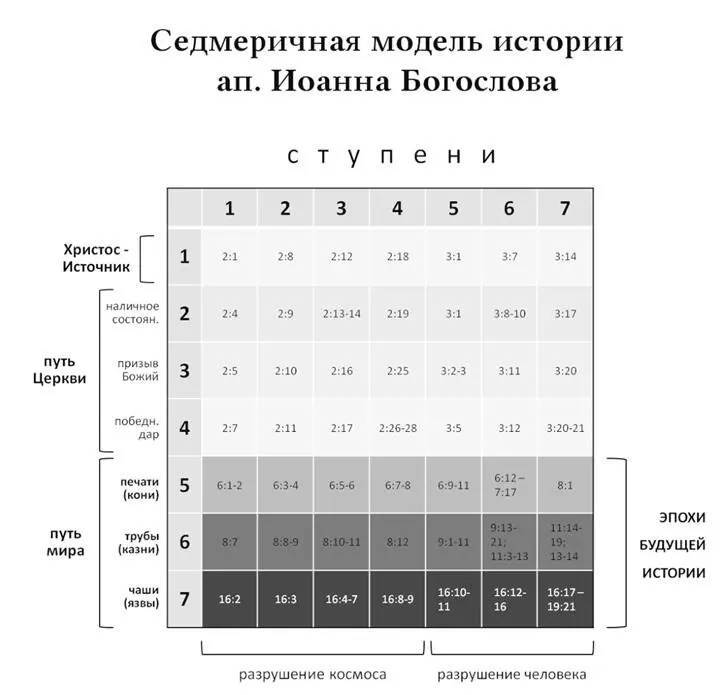

Все указанные последовательности сводятся в единую историческую модель, которая охватывает около 80 % текста Откровения. Она включает также аспекты начала и конца истории, особого отображения в истории троичности Бога (1–3 ступени каждой из седмеричных последовательностей) и некоторые другие аспекты. Данная апостольская модель служит отправной точкой для всех фундаментальных исследований богословия истории в позднейшей святоотеческой мысли. Структурная реконструкция «седмеричной модели истории» способна показать значение научно-богословского моделирования процессов истории в целом.

В настоящей монографии мы предпримем попытку построения историко-богословских моделей, основанных на другом подходе, заложенном, прежде всего, богословами III в. Но, несмотря на это, седмеричная модель ап. Иоанна останется непревзойдённой богооткровенной и, вместе с тем, обретающей научный облик парадигмой на этом пути.

Глава 2. Типология истории

«Бог всё делает мерою и в порядке» [39] Ириней Лионский, сщмч . Против ересей // Его же . Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб., 2008. С. 329. IV:4:2.

.

«Мера (творения) – Бог» [40] Григорий Богослов, свт . Стихотворения богословские… С. 25. 7:95.

.

«Божественность… – мера всего сущего» [41] Дионисий Ареопагит, св . О божественных именах // Его же . О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1994. С. 71–73. 2:10.

.

«Бог, будучи светом по природе… а по образу бытия – Трисиянным… проявляется в свете по подражанию как Первообраз в образе» [42] Максим Исповедник, прп . Вопросоответы к Фалассию. М., 2019. С. 53. Вопрос VIII.

.

«Будучи здесь (в истории) действующими, мы достигнем конца веков, когда наша сила и действие достигнут предела (способности) производить» [43] Там же. С. 95. Вопрос XXII:7.

.

2.1. Троический образ действия – основа типологии

2.1.1. Введение

Эпоха постмодерна привнесла принцип концептуального релятивизма в самые различные области человеческой деятельности, начиная от философии и науки (с доминированием теорий, исходящих из данного принципа), и заканчивая организацией практической деятельности тех или иных сфер социальной жизни, в том числе организацией функционирования самого научного процесса [44] Легеев М., свящ . Богословие истории как наука. Опыт… С. 499–511.

.

Подобный общемировой тренд проявил себя и в области отношения к такому понятию как «история». Один из знаковых философов истории конца XX – начала XXI вв. Френсис Фукуяма свидетельствует об этом самым непосредственным образом: «Самые серьёзные наши мыслители заключили, что не существует такого понятия как История, – т. е. осмысленного порядка в широком потоке событий, касающихся человечества» [45] Фукуяма Ф . Конец истории и последний человек. М., 2004. С. 30.

. Понятие об истории как о законосообразном процессе, совершаемом в человеке и человечестве, утратив Бога как одного из ключевых действующих субъектов с секуляризацией историософской мысли, постепенно подошло к закономерному порогу самоуничтожения в том векторе человеческих мысли и опыта, который был назван блж. Августином Иппонским «земным градом», или «градом мира» [46] Впрочем, следует заметить, что под «градом мира» следует понимать не только неперсонифицированный опыт, те или иные проявления греховного в мире, но и конкретную субъектную картину истории – совокупность конкретных субъектов сопротивляющегося Богу мира.

.

Подход церковной науки к осмыслению истории, представляя традиционную антитезу релятивистскому анти-историзму, опирается на ряд ключевых критериев, главнейшим из которых следует полагать именно законосообразность исторических процессов.

Начальным основанием законосообразности истории в различных богословских системах неизменно полагалась внутренняя жизнь Святой Троицы, замыслившей и создавшей по Своему образу и подобию непосредственного субъекта истории – человека (Быт 1:26), составляющего, как Церковь, стержень всех исторических процессов, так и формируемый «земной град» человечества, выстраивающий свою жизнь на периферии человеческих отношений с Богом.

Но как именно выход Святой Троицы к миру [47] «Выход Богоначалия во-вне» ( Дионисий Ареопагит, св . О божественных именах… С. 73. 2:11). Выражение «выход» представляет здесь антропопатическое выражение, употребляемое святыми отцами.

законообразует историю? Этот вопрос волновал церковную мысль, начиная с конца II – начала III вв. Представители разных богословских школ, такие как Тертуллиан и Ориген, намечают подходы к его разрешению, однако наиболее значимым здесь представляется вклад сщмч. Иринея Лионского – первого из плеяды богословов древности, обратившегося к этой проблеме, в русле мысли которого впоследствии последуют такие святые отцы, как свт. Афанасий Великий и каппадокийцы. Их опыт и послужил для нас преимущественным основанием исследований в данной области.

2.1.2. Внутритроические отношения и домостроительство Троицы

Прежде всего, следует отметить, что уже сами внутритроические отношения, непознаваемые в своей глубине, тем не менее, в некоторой своей открытости человеку прообразуют выход Святой Троицы к творению [48] См. также в целом: «в словах “Из Него, Им и к Нему” (Рим 11:36) в единое имя сведены отличительные свойства (ἰδίωμα) Отца и Сына и Святого Духа» ( Василий Великий, свт . Против Евномия // Его же . Творения: в 2 т. Т. 1. М., 2008. С. 306. Кн. V). Впрочем, в другом месте свт. Василий указывает также на возможность более широкого отнесения каждого из этих эпитетов к любому из Лиц Святой Троицы: ( Василий Великий, свт . О Святом Духе к святому Амфилохию епископу Иконийскому // Там же. Т. 1. С. 99–103. Гл. 5).

.

• Отец – единое начало во Святой Троице [49] «Един Бог безначальный, из Которого богатство Божества, когда слово упоминает о Трёх… (так) мы славим пресветлое единодержавие» ( Григорий Богослов, свт . Стихотворения богословские… С. 15–16. 3:75).

, которое «всё имеет в себе» [50] Там же. С. 12. 2:5.

; Он же – и источник всякого отечества, всякого начала в тварном мире, «Отец всех» (Еф 4:6), «первоначальная причина сотворённого» [51] Василий Великий, свт . Против Евномия… С. 128. Гл. 16.

, «источник силы» [52] Григорий Нисский, свт . Слово о Святом Духе против македонян духоборцев // Его же . Догматические сочинения: в 2 т. Т. 1. Краснодар, 2006. С. 179.

, «начало всего» [53] Григорий Нисский, свт . Слово на день светов // Его же . Догматические сочинения… Т. 1. С. 258.

.

Интервал:

Закладка: