Анастасия Барэлюк - ЕГЭ по обществознанию: вся теория и правовые акты

- Название:ЕГЭ по обществознанию: вся теория и правовые акты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449384454

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анастасия Барэлюк - ЕГЭ по обществознанию: вся теория и правовые акты краткое содержание

ЕГЭ по обществознанию: вся теория и правовые акты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Система образования включает в себя: образовательные учреждения, органы управления (Министерство образования), образовательные стандарты (ФГОС).

В РФ поддерживаются различные формы образования и самообразования: экстернат, семейное образование и т. д.

Функции образования (его общественная значимость и личностный смысл):

– социализация (воспитывает личность),

– воспитательная (формирует навыки поведения),

– интегративная (объединяет людей),

– экономическая (дает профессию, с которой человек выходит в экономику),

– канал социальной мобильности (помогает подняться в своем статусе),

– обучение основам наук,

– культурная (вводит в мир культурных ценностей).

Тенденции в современном образовании, обеспечивающие получение эффективных в условиях информационного общества навыков:

– гуманизация – индивидуальный подход, ученик как равный субъект в образовании, внимание к личности, ее нравственности и здоровью (поставили пандусы для инвалидов у школы),

– гуманитаризация – большее количество гуманитарных предметов (у физиков добавили 2 часа философии в неделю),

– компьютеризация (электронный журнал),

– интернационализация – схожесть систем образования в разных странах (система бакалавр-магистр),

– рост продолжительности (я училась 10 лет, а вы уже 11),

– непрерывность (после школы вуз, после вуза повышение квалификации всю жизнь),

– демократизация – доступность образования всем слоям общества (а не только аристократам, к примеру),

– профилизация (возможность обучения по различным учебным планам и программам, обеспечивающим специализацию).

В ходе образования человек занимается познавательной деятельностью.

Познание

Познание – процесс получения знаний, навыков и их развития.

У познания, как и у любой деятельности, есть субъект, объект, средства, цель, мотив, результат (достижение знания).

Гносеология – наука о познании.

Виды познания (они же – виды знаний):

• мифологическое (мир не подразделяется на божественный и людской: они как бы существуют вместе, познание осуществляется с помощью поучительных историй),

• религиозное (осуществляется с помощью священных книг, не требует доказательств),

• социальное (это знание об обществе, следовательно, оно не может быть до конца объективным, так как субъект и объект познания совпадают, да и объект постоянно развивается; социальное познание может быть как обыденным, так и научным),

• обыденное (ребенок учится пользоваться телефоном),

• народная мудрость, «здравый смысл» (например, «Куй железо, пока горячо»),

• художественное (осуществляется с помощью искусства, например, Белинский писал, что «Евгений Онегин» – это энциклопедия русской жизни),

• научное (смотри в теме «Наука»).

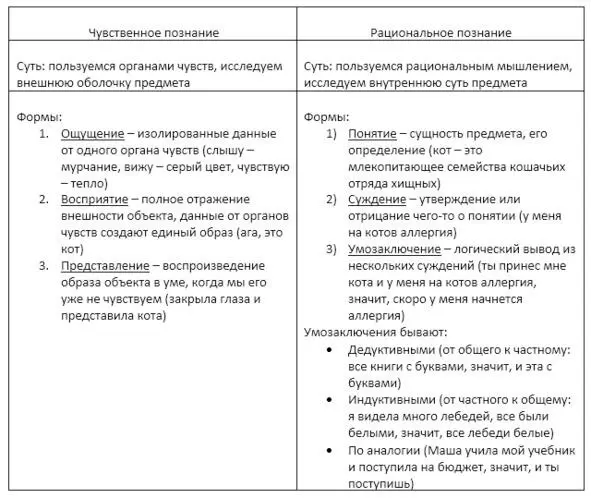

Существует два уровня познания в зависимости от того, откуда мы берем знания: из чувственного опыта или из рационального мышления.

Любой вид и уровень познания приводит к какому-то знанию. Но желательно нам получить не просто знание, а истинное знание, не так ли?

Истина

Истина —знание, соответствующее действительности.

Признаки (критерии) истины:

– Проверяется на практике – основной критерий. Практика – это деятельность людей, преобразующая реальную действительность. Может быть в форме материального производства (сделать табуретку), социального преобразования (реформы и эксперимента). Практика не только критерий истины, но и цель познания (мы же хотим знание применить).

– Объективность (независимость от мнения других людей, даже ученого сообщества).

– Конкретность (нельзя назвать метафоричное и абстрактное высказывание истинным).

– Логичность (соответствие законам мышления).

– Доказуемость (возможность убедиться в истинности утверждения).

Виды истины:

– абсолютная – исчерпывающее, неопровержимое, неуточнимое знание, является скорее целью познания, чем чем-то, реально достижимым,

– относительная – знание, соответствующее определенным условиям или определенному уровню развития науки (например, раньше считалось, что атом неделим).

Таким образом, относительные истины сменяют друг друга на пути к абсолютной. Иногда эти изменения настолько фундаментальны, что их называют научными революциями. Научная революция – это радикальное изменение содержания системы научного познания.

По отношению к достижимости истины философы делятся на агностиков (знания невозможно достичь), скептиков (сомнения в достоверности) и гносеологических оптимистов (истинное знание достижимо).

Наиболее эффективно постигает истину научное познание.

Наука

Наука – социальный институт, занимающийся выработкой и систематизацией новых объективных знаний.

Паранаука – околонаучное знание (загадочные, непонятные, недоказанные положения, например, «Человек рождается со сферическим биополем»). Будем отличать ее от лженауки , сознательно вводящей познающего субъекта в заблуждение.

Функции науки:

– познавательная (сообщает новые сведения о мире),

– мировоззренческая (создает научную картину мира),

– прогностическая (дает возможность предвидеть будущее),

– социальная (помогает людям),

– производственная (выступает двигателем производственного прогресса).

В настоящее время осознана социальная ответственность науки за свои открытия и их последствия ввиду противоречивости научного прогресса.

Классификации наук:

– по объекту: точные (о цифрах: математика), естественные (о природе: физика, биология), социально-гуманитарные (об обществе и человеке),

– по применимости: фундаментальные (философия), прикладные (инженерия).

Признаки научного знания:

– проверка на практике (возможность использовать в реальном мире),

– объективность (не зависит от мнения),

– логичность (соответствует законам мышления),

– доказуемость (есть возможность убедиться в истинности),

– готовность к рациональной критике и перепроверке,

– развитый понятийный аппарат (термины) и методология (методы: эксперименты, классификации и др.),

– обобщенность знаний (использование абстрактных понятий, например, «параллелограмм»),

– универсальность (предметом может стать любое явление действительности),

– системность (непротиворечивость),

– воспроизводимость результата в одних и тех же условиях (выведение закономерностей – устойчивых взаимосвязей между предметами реального мира).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: