Всеволод Багно - На рубеже двух столетий

- Название:На рубеже двух столетий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86793-657-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Багно - На рубеже двух столетий краткое содержание

Сборник статей посвящен 60-летию Александра Васильевича Лаврова, ведущего отечественного специалиста по русской литературе рубежа XIX–XX веков, публикатора, комментатора и исследователя произведений Андрея Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, М. А. Кузмина, Иванова-Разумника, а также многих других писателей, поэтов и литераторов Серебряного века. В юбилейном приношении участвуют виднейшие отечественные и зарубежные филологи — друзья и коллеги А. В. Лаврова по интересу к эпохе рубежа столетий и к архивным разысканиям, сотрудники Пушкинского дома, где А. В. Лавров работает более 35 лет. Завершает книгу библиография работ юбиляра, насчитывающая более 400 единиц.

На рубеже двух столетий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

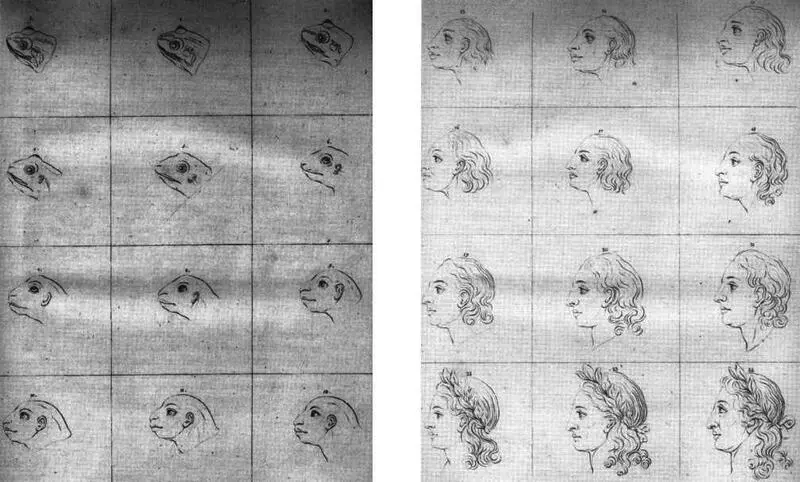

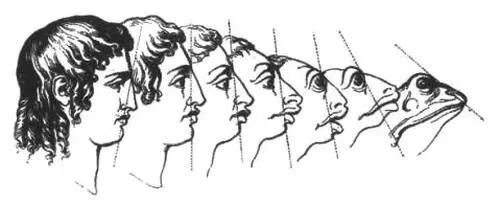

Как известно, одним из ключевых эпизодов в длительной истории зоофизиогномики стала работа голландского врача П. Кампера, построившего своеобразную эволюционную модель и опиравшегося на идею так называемого «лицевого угла», то есть угла между «горизонталью и линией, проведенной ото лба к верхней губе» [205]. В качестве двух крайних полюсов эволюционной шкалы Кампера выступали предельная бестиальность обезьяны с ее лицевым углом в 42 градуса и воплощавший идеал классического, винкельмановского совершенства профиль Аполлона — со 100 градусами. Соответственно увеличение лицевого угла означало движение по эволюционной шкале вверх — к совершенству, разуму и отсутствию низких страстей. Как отмечает известный французский искусствовед Юргис Балтрушайтис в своем очерке истории зоофизиогномики [206], схема и метод Кампера были подхвачены швейцарским физиогномистом И. К. Лафатером, настаивавшим, впрочем, на своей интеллектуальной независимости, а кроме того, полагавшим, что его эволюционная шкала — по сравнению с камперовской — выигрывает в точности. Среди прочих новшеств Лафатер «предложил свою собственную шкалу лицевого угла, которую он назвал „линией анимальности“ (la ligne d’animalité)» [207], пойдя при этом в сторону заострения лицевого угла на низшей ступени эволюции. Двадцать четыре эволюционные стадии, выделенные Лафатером благодаря линии анимальности, приводили в качестве высшей точки эволюционной шкалы к идеальному профилю Аполлона, а в качестве низшего, исходного момента лафатеровской шкалы «постепенного очеловечивания» выступала лягушка (ил. 1–2), являвшаяся в системе швейцарского физиогномиста воплощением природы «наиболее низкой и животной» («la plus ignoble et la plus bestiale») [208]. Причем, описывая стадии перехода от лягушки к Аполлону, от чистой бестиальности к антропологическому совершенству, Лафатер дополняет характеристики полюсов своей эволюционной шкалы, соотнося высшую точку с гением, подобным кантовскому [209].

Как пишет Балтрушайтис, схемы, выстроенные Кампером и Лафатером, были подхвачены культурой XIX столетия, при этом весьма восприимчивыми к этим системам оказались художники-карикатуристы, активно перерабатывавшие конструкции, предложенные зоофизиогномикой. Именно в сфере карикатуры эволюционная модель Лафатера была подвергнута реверсированию, словно предвосхищавшему трактат Мореля о дегенерации (1857). Так, в частности, Балтрушайтис отметил гравюру прославленного французского карикатуриста Ж.-Ж. Гранвиля «Apollon descend vers la grenouille» (1844) [210], в которой эволюционная шкала Лафатера обращена вспять, эволюция трансформирована в инволюцию, в своего рода движение в сторону вырождения и регресса [211](ил. 3).

Данный контекст, как кажется, указывает на то, что использование Белым лафатеровской пары [212]следует связывать не только с желанием автора подчеркнуть «разорванность», антитетичность характера Аблеухова-младшего через традиционные репрезентанты крайностей, но и с эволюционным характером данной конструкции, легко вписавшейся в линию героя-«выродка», который одержим, терзаем «страхами и ужасами» родового «наследства» [213]и которому в процессе разворачивания романного сюжета предстоит пройти через радикальное «перерождение» «органов чувств», через своего рода «вочеловечение» [214].

Аркадий Блюмбаум (Санкт-Петербург)Из заметок о русском модернизме

Георгий Адамович был человеком весьма много пишущим, и далеко не все его публикации, особенно газетные, попадают в поле зрения историков литературы, хотя среди них есть весьма любопытные.

Одна из таких публикаций вошла в цикл его небольших заметок «Отклики», которые он под общеизвестным псевдонимом «Сизиф» печатал в «Последних новостях» (1927, № 2444, 1 декабря) [215]:

Смерть Пшибышевского мало кого взволновала. Едва ли найдется другой писатель, который бы так явно и несомненно «пережил свою славу». А слава была громкая, хоть и не во все страны проникшая. У нас лет двадцать тому назад без улыбки говорили: «Ницше, Ибсен, Пшибышевский»… И это казалось вполне законным. Но, например, во Франции Пшибышевского никто не знал и не знает. Переводов его не существует.

На днях в одной из вечерних парижских газет появилось письмо, автор которого рассказывает, что он в 1908 году перевел на французский язык «Снег» и «Homo Sapiens» и что с тех пор он тщетно ищет издателя. Найдет ли теперь? Сомневаюсь. И, право, бывают случаи, когда хочется сказать: «Лучше никогда, чем поздно». Слишком поздно.

Покойный Гумилев терпеть не мог Пшибышевского. Он говорил, что если бы ему назвать двух самых любимых авторов, он задумался бы, но двух самых ненавистных назвал бы сразу: Стриндберг и Пшибышевский.

— Это сплошной бред… у них всегда сорок градусов жару…

По отношению к Стриндбергу, впрочем, его ненависть смешана была с удивлением и даже с почтением.

Подлинная ненависть должна быть связана с хорошим знанием ненавидимого. О Пшибышевском Гумилев писал дважды, и оба раза в августе — сентябре 1908 года. О знании свидетельствует фрагмент рецензии на «Пламенный круг» Федора Сологуба: «В „Homo Sapiens“ Пшибышевского мельком говорится о человеке, во взгляде которого чудились надломленные крылья большой белой птицы. Несколько лет тому назад это казалось идеалом судьбы человека. Могучий взлет, беспощадное падение, а потом безмолвие отчаяния. Но Сологуб не пошел по этому пути» [216]. Рецензия на «Часы» Ремизова позволяет нам понять причины отвержения: «…для Ремизова нет прошлого. Его творчество возводит свой род не дальше Андрея Белого и Пшибышевского. Подобно последнему, он подходит к душевным переживаниям не со строгим художественным методом, а растерянно, как фотограф, которому поручено сфотографировать бурю. Он нагромождает подробность на подробность, с каждой страницей теряет руководящую нить и совершенно забывает правила перспективы, так что иногда не на шутку кажется, что вся суть романа в каком-то старике (обломке Карамазова-отца), голова которого „набита тараканьими яйцами“. Зачем? Не знаю и не хочу догадываться. Эти карманные „символы“, больше похожие на ребусы из детских журналов, начинают серьезно надоедать» [217].

Единственное проходное упоминание об А. Стриндберге в критике Гумилева [218]также относится к раннему времени (1907) и связывает его творчество с аллегорическим art nouveau.

Из этого становится понятным, что в зафиксированной Адамовичем оценке Гумилев исходил из своего общего отношения не только конкретно к этим авторам, но и к тем тенденциям в литературе, которые они (по мнению Гумилева, конечно, — далеко не все согласятся с таким резким мнением о Стриндберге) весьма определенно выразили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: