Владимир Живетин - Системные риски системной реальности

- Название:Системные риски системной реальности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-068-6, 978-5-903140-97-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Системные риски системной реальности краткое содержание

Системные риски системной реальности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

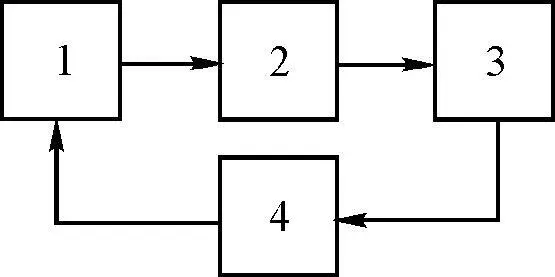

Социальная материя (3), созданная энергией прикладных творений, и подсистема контроля (4) приносят нам исходную посылку в виде чувственных моделей, которые в духовном мире (1) порождают следующие процессы: принятие или непринятие полученного; рождение мысли, идеи для командно-управляющей подсистемы – аналитического ума (2), содержащей духовную направленность поиска; аналитический ум, анализируя мысль в ее духовном сопровождении, порождает методы решения прикладных задач в социосфере, которые впоследствии в процессе практической деятельности принимают окончательные формы. При этом для человека, как правило, полному контролю его мыслей доступна только та сфера жизнедеятельности, которая включена в систему знаний (рис. 1.21):

Рис. 1.21

1) гуманитарные, включающие все дисциплины, которые связаны, прежде всего, с человеком и обществом, в том числе богословие, философия, законы морали, этика, музыка, искусство (подсистема 1);

2) аналитические (умственные), включающие физические, биологические, естественные и социальные науки (подсистема 2);

3) прикладные, включающие инженерные в различных областях жизнедеятельности, в том числе технико-технологические, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговлю (бизнес, финансы и т. п.), образование (школа, институт) (подсистема 3);

4) психологические, включая биологические и т. п. (подсистема 4).

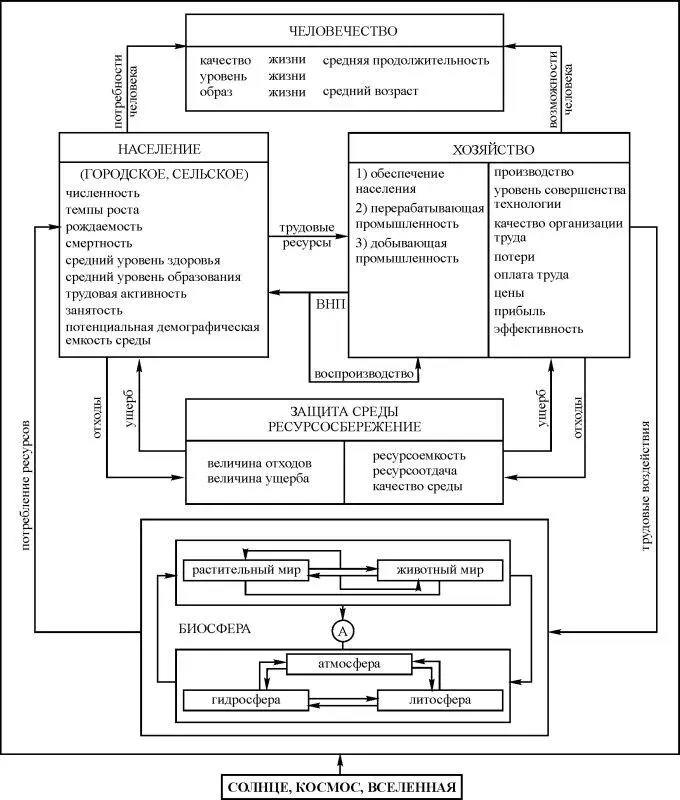

Совершенно очевидно, что мы получаем знания как инструмент для человека или как систему, подвластную ему и служащую целям его жизнедеятельности, которая распадается на отдельные подсистемы, что обусловливает возможность, а может быть, и необходимость изучать их с системных позиций, с позиций взаимного влияния и взаимодействия (рис. 1.22, где ВНП – валовый национальный продукт). При этом важно отметить, что прикладные знания (их подсистема) включают в себя биосферные знания. И эта тонкость имеет свое естественное продолжение через биосферу на геосферу – к Вселенной.

Рис. 1.22

В зависимости от целей, тонкости и глубины исследований следует обратиться к системе начиная от Вселенной. Мы получим следующие взаимосвязанные системы: Вселенная, геосфера, биосфера и социосфера. Эта взаимосвязь подчинена определенным законам (природы и общества), что обусловливает системность создания знаний, то есть их зависимость между собой, их взаимовлияние, что обеспечивает системное единство и холизм подсистем: человек – общество – природная среда.

1.5. Основополагающие принципы системной реальности

1.5.1. Единство цели динамических систем иерархии системной реальности

Бытие обладает иерархическими уровнями, каждый из которых содержит соответствующие динамические системы и объекты, способные выполнять соответствующие целевые назначения. Только в иерархии возможно единство цели бытия, когда системы и объекты взаимосвязаны, взаимозависимы, вплоть до взаимоподчинения.

Глобальные цели иерархии бытия включают в себя формирование:

1) структуры иерархии по уровням и целям;

2) структурно-функциональных свойств динамических систем от высшего до низшего уровня;

3) энергетическо-информационных пространств иерархии.

Для реализации глобальной цели иерархия создает среду, для чего производит информацию, вырабатывает нужное вещество для активизации функциональных свойств динамических систем различного уровня: от высших до низших. Для реализации глобальной цели бытие как организация должно обладать соответствующей структурой зависимых динамических систем. В общем случае уровни иерархии бытия включают:

1) мегамир, например мегагалактику;

2) мезомир, например галактику;

3) макромир, например биосферу, геосферу;

4) микромир.

Каждому из указанных миров соответствуют:

– разные уровни организации структуры;

– разного уровня объекты их наполняющие, обладающие разным уровнем функционального совершенства;

– разного уровня энергии вещества, их создавшие и ими создаваемые;

– разного уровня информация, ими управляющая, от принципов до законов.

Глобальная цель иерархии разделяется на подцели. Последние реализуются соответствующими подсистемами.

Каким образом сформированы цели и подцели? Одной из возможных генеральных целейиерархии является устойчивое развитие свободных энергий. Такая генеральная цель имеет место для биосферы [11]. Как показывает история развития свободных энергий систем, этот процесс включает: смену упорядоченных событий, которая обусловлена функционированием и функциональными процессами систем различного уровня (происхождения) и подуровня. Таким образом, иерархия формируется как динамическими системами различного уровня, так и веществом, энергией, информацией, выделяемыми ими за пределы границ своего влияния, что позволяет формировать энергетическо-информационные структуры новым динамическим системам. При этом происходит разделение внешней и внутренней среды посредством границы, через которую осуществляется связь между организациями: вновь созданной и ее создавшей. Так, например, каждая планета Солнечной системы существует как система нижнего уровня, потребляющая вещество и энергию от Солнца. Сюда относится Земля и ее природная среда – биосфера, функционирующая благодаря потокам вещества и энергии, поступающим от систем верхнего уровня иерархии.

Таким образом, в пространстве иерархии потоки энергии и вещества обусловливают процессы:

– направленные на аккумуляцию вещества, формирование термодинамического потенциала, информации для организации потоков ( F – поток из среды);

– направленные на диссипацию энергии и вещества ( Д – поток в среду).

При этом из потока F формируются, например, звезды, которые, имея запасы энергии, выделяют потоки Д в пространство, порождая новые объекты и системы. Системы выделяют потоки такой величины, которые, достигнув своего критического значения, исчезают из бытия. Такие переходы свойственны всем объектам бытия, в том числе человеку и всем системам, им созданным. Каждый уровень систем и объектов характеризуется своим базисом (рис. 1.7): структурой, ресурсами, процессами и состоянием. Структура и ресурсы определяют процессы, формируемые подсистемами – объектами согласно их функциональным возможностям. Процессы изменяют состояния системы в целом и ее отдельных подсистем, т. е. управляют динамикой ее внутренних и внешних процессов и состояний. Системы и объекты бытия любого уровня иерархии должны, согласно ее управлениям (законам):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: