Владимир Живетин - Введение в анализ риска

- Название:Введение в анализ риска

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-036-5, 978-5-903140-13-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Введение в анализ риска краткое содержание

Работа может быть полезна инвесторам, конструкторам-проектировщикам, экономистам, производственникам, изучающим, с точки зрения анализа риска, проблемы проектирования, производства и эксплуатации динамических систем различного назначения, а также аспирантам и студентам, обучающимся по специальностям «Информационные системы в экономике», «Системы обработки информации и управления».

Введение в анализ риска - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Каждый ФКМ, как следует из сказанного выше, представляет собой блок, реализующий определенное функциональное соотношение между входными и выходными сигналами, которое является известным (для «традиционного» ФКМ) или должно быть получено (для «нетрадиционного» ФКМ). Совокупность функциональных соотношений, соответствующих набору ФКМ, составляющих структуру бортового оборудования, представляет собой его математическую модель. На основании этой модели разрабатывается алгоритм вычисления показателей регулярности, безопасности и экономичности полета самолета, обеспечиваемых выбранным бортовым оборудованием. Исходными данными алгоритма являются вектор A параметров ФКМ и свойства входных сигналов. Затем осуществляется выбор таких значений параметров ФКМ, т. е. такого вектора A , которые обеспечивают показателям регулярности, безопасности и экономичности значения не хуже заданных. При этом выбор осуществляется, как правило, в несколько этапов, на каждом из которых значения данных показателей полета определяются как указано ранее.

Следует отметить, что методов выбора параметров при заданной структуре существует достаточное количество.

Практическое осуществление первой задачи может происходить различным образом. Например, анализ целей, стоящих перед бортовым оборудованием, определение путей и алгоритмов их достижения, назначение состава ФКМ производится проектировщиком оборудования, выбор же требуемых параметров ФКМ поручается ЭВМ. В принципе возможен и другой путь, связанный с переложением всех указанных операций на ЭВМ, т. е. связанный с полной автоматизацией решения задачи. Возможен и третий, комбинированный путь, когда анализ целей, определение алгоритмов их достижения и назначение соответствующего состава ФКМ осуществляются в режиме диалога проектировщика и ЭВМ, все остальное по-прежнему возлагается на ЭВМ. Но в любом случае будет иметь место целенаправленный перебор различных вариантов возможных структур бортового оборудования, имеющий целью нахождение оптимальной структуры. Поэтому большое значение приобретают методы такого перебора.

Решение второй задачи осуществляется на основе функционально-стоимостного анализа бортового оборудования, структура которого определена описанным выше способом. При этом по заданным значениям показателей регулярности, безопасности и экономичности полета можно, используя результаты данной работы, определить характеристики точности и надежности этого оборудования. Последние, как известно, непосредственно связаны со стоимостью.

Рассмотрим некоторые аспекты экономического риска реализации рассмотренного проекта. В необходимости учета риска при разработке проекта (создания ЛА и его систем или организации эксплуатационного предприятия) заинтересованы следующие его следующие участники: заказчик, инвестор, исполнитель, страховая компания. При анализе риска любого из участников проекта используются положения, предложенные американским экспертом Б. Берлимером [55]:

– потери от риска независимы друг от друга;

– потеря по одному направлению «портфеля рисков» не обязательно увеличивает вероятность потери по другому (за исключением форс-мажорных обстоятельств);

– максимальный возможный ущерб не должен превышать финансовые возможности участника проекта.

Риск обычно подразделяется на два типа: динамический и статический.

Динамический риск – это риск непредвиденных изменений характеристик проекта (основного капитала на этапе проектирования и производства) вследствие принятия управленческих решений или непредвиденных изменений характеристик (параметров) внешней среды (рынка). Такие изменения могут привести как к потерям, так и к доходам.

Статический риск – это риск потерь реальной техники (активов) вследствие нанесения ущерба собственности фирмы, а также потерь дохода из-за недееспособности организации. Этот риск может привести только к потерям.

При анализе характеристик риска выделим два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный. Качественный анализ может быть сравнительно простым, его главная задача – определить факторы, влияющие на риск по этапам работ, при выполнении которых риск возникает. Количественный анализ риска сводится к численному расчету размеров отдельных компонент риска и риска проекта в целом. Эта проблема и анализируется в настоящей работе.

Все факторы, так или иначе влияющие на рост величины риска в проекте, можно условно разделить на две группы: объективные и субъективные. К объективным относятся факторы, не зависящие непосредственно от самой фирмы или авиационного комплекса: это старение техники, политические и экономические кризисы, экология, таможенные пошлины, наличие режима наибольшего благоприятствования и т. д. К субъективным относятся факторы, характеризующие непосредственно данную фирму, данный проект, данный авиационный комплекс: это производственный потенциал, техническое оснащение, уровень предметной и технологической специализации, организация труда, уровень производительности и т. д.

Количественный расчет величины риска в полете может быть осуществлен одним из следующих методов:

– статистическим;

– вероятностным;

– экспертных оценок;

– с использованием аналогов.

Наиболее распространенным методом оценки риска (потерь) в авиации в настоящее время является статистический метод. Он прост в осуществлении и связан со сбором материалов в эксплуатирующих авиационных подразделениях. При этом используются показатели аварийности, выраженные отношениями числа летных происшествий или их предпосылок к суммарному налету. Они характеризуют уровень аварийности за некоторый период времени и представляют собой средний риск неблагополучного завершения полетов. Среди таких показателей риска отметим следующие:

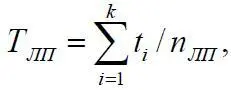

– средний налет на одно летное происшествие

где t i– налет i-го типа ЛА за рассматриваемый период; n ЛП – общее число летных происшествий за рассматриваемый период; k – число ЛА данного типа;

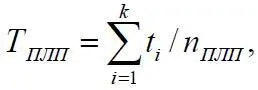

– средний налет на одну предпосылку летного происшествия

где n ПЛП – общее число таких предпосылок за рассматриваемый период;

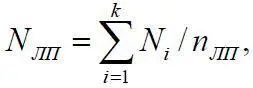

– среднее число полетов, приходящихся на одно происшествие

где N i – количество полетов i-го ЛА за рассматриваемый период;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: