Владимир Живетин - Социосферные риски

- Название:Социосферные риски

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во Института проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-041-9, 978-5-903140-12-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Социосферные риски краткое содержание

Рассматриваются проблемы анализа, прогнозирования и управления рисками и безопасностью социальных систем.

Социосферные риски - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

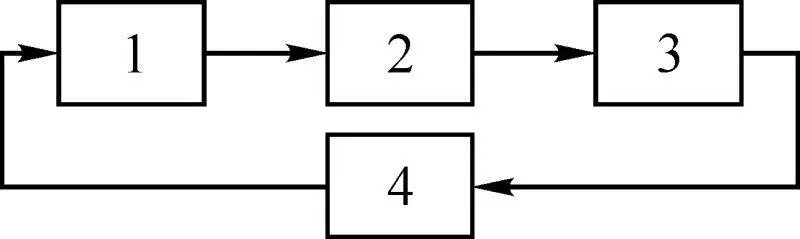

4) психоэнергетические – включающие биофизические и т. п. (подсистема 4).

Рис. 1.12

Совершенно очевидно, что мы получаем знания как инструмент для человека или как систему, подвластную ему и служащую целям его жизнедеятельности, которая распадается на отдельные подсистемы, что обуславливает возможность, а может быть, и необходимость изучать их с системных позиций, с позиций взаимного влияния и взаимодействия. При этом важно отметить, что прикладные знания (их подсистема) включают в себя биосферные знания. И эта тонкость имеет свое естественное продолжение через биосферу на геосферу к Вселенной.

В зависимости от целей, тонкости и глубины исследований, следует обратиться к системе, начиная от Вселенной. Таким образом, мы получим следующие взаимосвязанные системы: Вселенная, геосфера, биосфера и социосфера. Эта взаимосвязь подчинена определенным законам (законы природы и общества), что обуславливает системность создания знаний, то есть их зависимость между собой, их взаимовлияние.

1.2.2. Науки и научные знания о социосфере. Особенности

Социосфера – одна из сфер, которая имеет важнейшее значение для человечества, что обусловлено, прежде всего, необходимостью обеспечения устойчивого развития ее энергии. Академик Бор мечтал о построении «мостов между науками». Социосфера является одним из «мостов системы знаний для нужд человечества, нужд науки.

Социосфера представляет собой комплексный объект научных знаний, которые формируются на основе междисциплинарного подхода в самом широком смысле. При этом необходимо использовать разные формы изучения, в том числе интерактические (пограничных) комплексные исследования, и создавать соответствующие типы научных теорий и научных областей.

Используемые формы изучения не являются равноправными – между ними имеют место определенные отношения субординации (иерархии). Все это, а именно междисциплинарный подход, характеризует исключительную сложность такой самоорганизующейся системы, как социосфера.

При моделировании и построении моделей социосферу относят к следующему типу абстрактных объектов [32]: интеркомплексные абстрактные объекты, включающие в себя несколько объектов, каждый из которых или часть расположены на стыке разных типов канонических (простейших) абстрактных объектов (наук). Отметим, что в разных областях науки имеется различное представление об окружающем мире, а в итоге мы имеем мозаику научных знаний, например, о человеке, социосфере и в целом бытии.

Приведем ряд понятий, используемых ниже.

Развитие– это определенное, направленное, необратимое изменение объекта от простого к сложному, от низшего уровня – к высшему.

Деградация– распад систем, переход от высшего к низшему, от более совершенного к менее совершенному, понижение уровня организации системы с нарушением связей.

Связь– это зависимость одного явления от другого в каком-либо отношении. Сюда включаются связи: пространственные, временные, необходимые и случайные, закономерные, внутренние и внешние, динамические и статические, прямые и обратные, генетические, причинно-следственные [61, 72] и т. п.

Социосфера как система включает в себя

– организацию с соответствующей структурой [88];

– энергию подсистем и системы в целом;

– информацию;

– материю (вещество), прежде всего, в виде биосферы.

Проблемам организации социосферы посвящены следующие науки.

I. Социальная организация.Научные основы разработаны Огюстом Контом (1798–1857 гг.). Социосферой управляют и движут идеи и созданные ими социальные системы, механизмы которых основываются на мнениях. Как утверждает Конт, умственное безначалие (безограничение) является основанием великого политического и нравственного кризиса современных обществ. До тех пор пока не возникнет единства подавляющего числа идей, необходимых для формирования социальных доктрин общества как целого, оно (общество) останется в состоянии противоборства, способного создать только временные учреждения. Таким образом, задача науки и религии состоит в «соединении умов в едином общении принципов» через «твердую основу для социальной реорганизации и для действительно нормального порядка вещей».

Согласно утверждениям О. Конта, существует основной исторический закон , по которому каждое из наших главных понятий, каждая отрасль наших познаний проходила последовательно через три различных теоретических состояния: теологическое , метафизическое , или абстрактное , научное , или позитивистское . Таким образом, мы получили систему знаний, имеющую обратную связь [32].

Дж. Локк [52] в основе социальной организации утверждал три вида знаний: исходное (чувственное, непосредственное), дающее знание единичных вещей; демонстративное – через умозаключение, например, через сравнение и отношение понятий; высший вид – интуитивное знание, т. е. непосредственная оценка разумом соответствия и несоответствия идей друг другу.

Несколько иначе к проблеме знаний относится В.И. Вернадский. Выводы, сделанные логически правильно сейчас или сто лет назад, не будут в чем-нибудь существенном один от другого отличаться. Говоря в общей форме, разница между понятиями-«вещами», отвечающими реальным предметам и явлениям природы , и понятиями-«идеями», построениями ума, несомненна. В первом случае слово , отвечающее понятию , не охватывает его до конца, остается незахваченный остаток, и в разное время этот остаток различный .

Логически можно прийти к ложным или неполным выводам. Натуралист это всегда учитывает, он постоянно возвращается к непосредственному реальному предмету или явлению, делает научный опыт или повторяет наблюдения над отвечающим понятию объектом. «Слово», данное Линнеем в XVIII веке, сохраняется неизменным и сейчас, но отвечающий ему диагноз (следовательно, выводы) отличается иногда достаточно сильно. Натуралист неустанно возвращается к источнику словесного понятия – к отвечающей ему реальности. Логика должна учитывать разницу своих заключений, всегда производимых над словесными понятиями. «Словесные понятия естествознания варьируют в своей точности до бесконечности, чего нет, скажем, в абсолютно точных понятиях математических наук и формально-логически точных понятиях философских»[16].

II. Социобиология, основоположником которой был Э.О. Уилсон, изучает природу, воспитание и экологию.

Социобиология объясняет социальную организацию живых существ, включая людей, на основе их биологических характеристик, таких как генетическая структура организма и особенности популяции. Социобиология не смогла найти адекватного ответа на вопрос о природе тех свойственных социальному поведению дополнительных качеств, которые вырабатываются в ходе взаимодействия людей друг с другом и проявляются на основе специфики социальной культуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: