Владимир Живетин - Социосферные риски

- Название:Социосферные риски

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во Института проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-041-9, 978-5-903140-12-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Социосферные риски краткое содержание

Рассматриваются проблемы анализа, прогнозирования и управления рисками и безопасностью социальных систем.

Социосферные риски - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Бытие сверхчувственно, и поэтому возникает много проблем в его познании. Что является критерием реальности, бытия? Существует ли мера бытия чего-либо?Проблема бытия, реалистичности чего-либо – это фундаментальная мировоззренческая и методологическая проблема. Дело в том, что объективную реальность, действующую во всех существующих вещах и явлениях, мы не в состоянии охватить своим мышлением ни во всем ее объеме, ни во всех способах ее проявления без ошибок. Критерий реальности несводим к критерию чувственной достоверности [85, 86].

Известно, что истина о реальности и ее смысл имеют место только в частных науках, где исследуются частные виды реальности и истины, которые необходимы в пределах некоторой социальной области. Но такие знания и истина способны утратить и саму предметную область, и истинность, и осмысление за пределами этой области. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть социальные сферы бытияво взаимосвязи и взаимозависимости (см. таблицу 2). Только в этом случае мы получим модель реальности, отражающую бытие с некоторой долей достоверности.

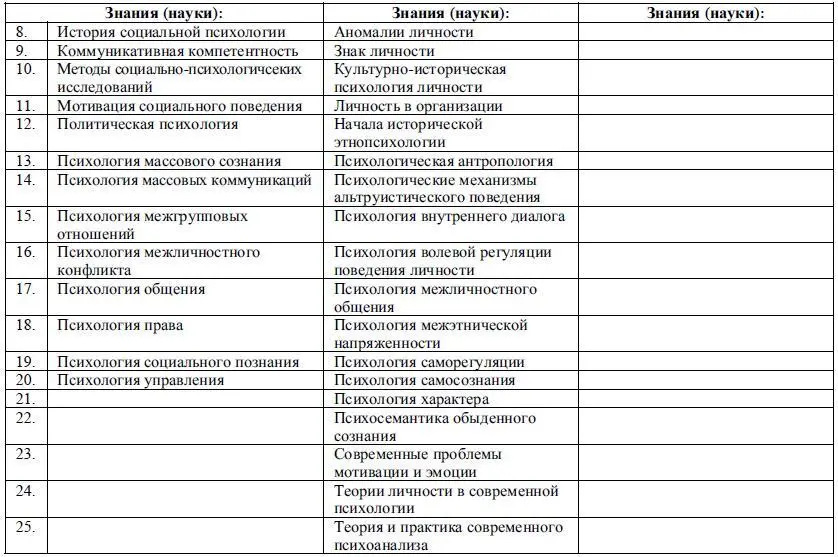

Таблица 2. Социальная сфера. Природа, человечество, культура (единство систем, объектов)

Продолжение таблицы 2

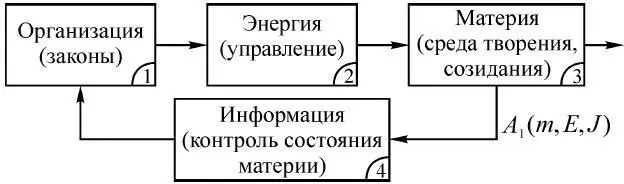

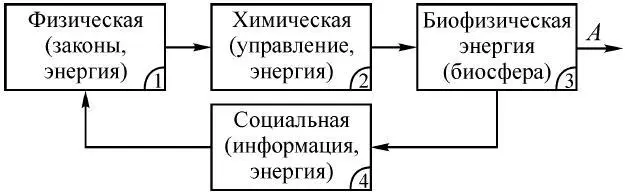

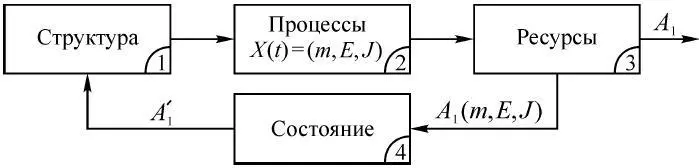

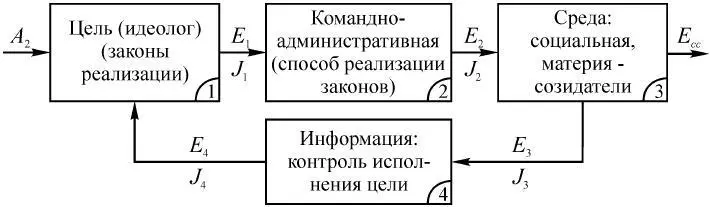

Для этой цели воспользуемся материалами работ [32–35], в той или иной мере посвященных социосфере, и построим модели сфер бытия человека на блочно-структурном уровне (рис. 1.1–1.5). В основу систем и их структур положим энергетические и информационные потоки, которые необходимы для формирования и функциональных свойств. Все эти системы (рис. 1.1–1.5), как показано в работах [32–35], имеют одну и ту же структуру с едиными функциональными свойствами (назначений) подсистем рассмотренных структур, включающих целеполагание, целедостижение, целереализацию и контроль состояния цели.

Рис. 1.1. Бытие. Начало

Рис. 1.2. Сферы бытия

Рис. 1.3. Базис бытия

Рис. 1.4. Законы бытия

Рис. 1.5. Социосфера

На рис. 1.1–1.5 приведены следующие обозначения:

А 1, А 2 – творения материальной среды и биофизической;

E i , J i – энергия и информация соответствующих подсистем бытия;

А 1( m, E, J ) – потенциал ресурсов бытия;

A 1 1( m, E, J ) – оценка состояния потенциала ресурсов;

m – масса.

С позиции учения Библии и соответственно представлений (знаний) Ветхого Завета первоосновы мира включают Святой Дух, Отца, Сына и Бытие. Согласно структурно-функциональным представлениям (рис. 1.6) имеем:

Святой Дух формирует идеи, смысл всего сущего, принципы и законы.

Отец – это душа всего сущего, он контролирует выполнение смысла всего сущего, принципов и законов.

Сын – ум всего сущего, который творит реализацию смысла всего сущего, принципов и законов.

Бытие – объект заботы Отца, Сына и Святого Духа, где реализуются принципы и законы.

Однако существует иная трактовка в каноническом тексте первого послания Иоанна, которое включает предложение: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и сии три суть едины»(I Иоанн, 5:7) [2]. Здесь отсутствует Сын. Следует понять, что это значит в проблеме первоосновы мира.

Рис. 1.6

Святая Троица – это одна из центральных проблем не только теологии (Богословия), но и науки. В науке этот вопрос поднимался еще со времен Аристотеля, который занимался проблемой минимального числа основных начал бытия, придя к выводу, что таких начал в любой области знаний, сфер деятельности должно быть не менее трех.

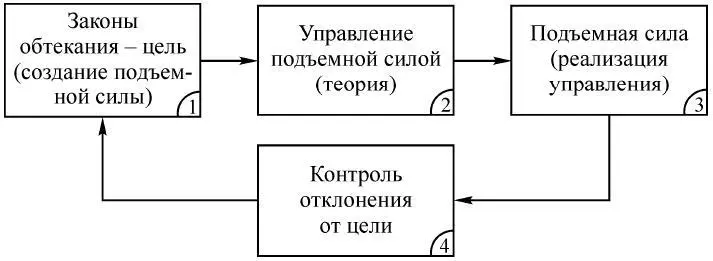

Таким образом, мы приходим к выводу о структурно-функциональном единстве систем. Отметим, что человек за все время существования построил только такие социальные и технические объекты, которые структурно совпадали с его эгосистемой (эгоэнергетикой), а подсистемы структур построенных им объектов функционально эквивалентны его подсистемам. Какие бы объекты мы ни рассматривали, всюду мы наблюдаем одну и ту же структуру. Так, например, один из сложных технических объектов – самолет – имеет структуру энергетик состояния, представленную на рис. 1.7. Здесь присутствуют все подсистемы эгосистемы [32, 37] в условиях эквивалентности структуры и функциональных свойств отдельных подсистем.

Отметим, что Лейбниц создавал модель «универсальной характеристики». Первые наметки такой модели мы связываем со структурой, единой для объектов бытия мира. При этом мы можем говорить о структурно-функциональном единстве различных объектов и систем, объясняющих или описывающих энергетическо-информационные процессы, протекающие в них. Неважно, как назвать полученный факт, главное, что он позволяет нам объяснить устойчивость объектов и надеяться получить необходимые математические модели, в том числе модель человека. Эволюция среды связана с эволюцией функциональных свойств подсистем структуры. Сама структура в устойчивом состоянии сферы неизменна, она отражает и включает в себя определяющие компоненты бытия.

Рис. 1.7

Сегодня окружающий нас мир – бытие человека, как сказано выше, включает четыре категории (см. рис. 1.2): физическую(космос, геосфера, физический мир), химическую, биофизическую(биосфера, биологический мир) и социальную среды(социосфера, социологический мир).

Физическая среда является источником основополагающих законов бытия и включает в себя материю и энергию, которые есть первооснова для всех остальных подсистем структуры бытия.

Химическая среда реализует законы, созданные физической средой, создавая свои законы, – теоретические основы для формирования управления биохимической энергии всего живого вещества планеты.

Биофизическая среда, согласно теоретическим основам биохимической энергии, создает соответствующие законы максимального использования биогеохимической энергией, сохранения и развития ее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: