Владимир Живетин - Методы и средства обеспечения безопасности полета

- Название:Методы и средства обеспечения безопасности полета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во Института проблем риска, Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-055-6, 978-5-903140-39-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Методы и средства обеспечения безопасности полета краткое содержание

Методы и средства обеспечения безопасности полета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из множества технических показателей систем авиационного комплекса лицо, принимающее решение, выделяет тот или те, которые, по его мнению, в наибольшей степени характеризуют соответствие системы заданному целевому назначению. Поскольку авиационный комплекс служит для обеспечения регулярности ( R ), безопасности ( Б ) и экономичности ( Э ) полета самолета, последние являются показателями эффективности авиационного комплекса. Отсюда следует, что задача проектирования авиационного комплекса заключается в том, чтобы создать такой авиационный комплекс, который обеспечивал бы самолету значения показателей регулярности, безопасности и экономичности его полета не хуже существующих, и при этом обеспечивал бы прибыль.

Таким образом, целью создания нового авиационного комплекса или совершенствования старого является, как следует из вышеизложенного, повышение регулярности, безопасности и экономичности полетов самолета. Как правило, реализация этой цели поддается экономической оценке, в результате чего могут быть получены зависимости

J 1= J 1(Δ R , Δ Б , Δ Э, Т ), J 2= J 2(Δ R , Δ Б , Δ Э, Т ),

где J 1 – прибыль за время эксплуатации самолета, оснащенного таким авиационным комплексом; Δ R , Δ Б , Δ Э – соответственно приращения показателей регулярности, безопасности и экономичности полета нового самолета по отношению к аналогичным показателям старого варианта самолета; J 2 – затраты на создание авиационного комплекса; Т – время эксплуатации. Очевидно, что эффект от внедрения

Δ J = J 1– J 2. (1.1)

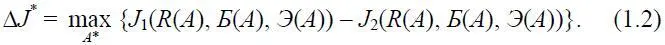

Пусть А – вектор параметров, полностью характеризующих авиационный комплекс. Тогда R = R ( A ), Б = Б ( А ), Э = Э ( А ), и задача заключается в отыскании такого А = А* , при котором показатель (1.1) достигает максимальной величины на множестве значений Δ J , на границах которого значения Δ J достигают порога, характеризующего целесообразность создания авиационного комплекса. Таким образом, задача состоит в отыскании А = А* , удовлетворяющего условию

В результате процесс проектирования авиационного комплекса сводится к построению алгоритма, с помощью которого устанавливается связь между свойствами вектора А* параметров авиационного комплекса и значениями R, Б, Э , а также метода нахождения А* , удовлетворяющего условию (1.2).

Предположим, что показатели регулярности R , безопасности Б и экономичности Э полета представляют собой вероятности возникновения некоторых событий. Предположим также, что алгоритм (метод) расчета эффекта J 1в зависимости от значений указанных показателей известен. В качестве примера такого алгоритма рассмотрим алгоритм, устанавливающий зависимость между эффектом J 1и значениями показателя безопасности полета, под которым будем понимать вероятность или частоту особых ситуаций.

С учетом введенных предположений определение вектора А * , характеризующего авиационный комплекс, сведется к задаче определения затрат J 2на создание комплекса, обеспечивающего самолету значения показателей R, Б, Э полета не хуже заданных (требуемых).

Решение данной задачи может быть сведено к последовательному решению следующих двух задач: задачи синтеза структуры авиационного комплекса, обеспечивающего значения указанным показателям не хуже требуемых, и задачи определения затрат на создание авиационного комплекса, имеющего такую структуру.

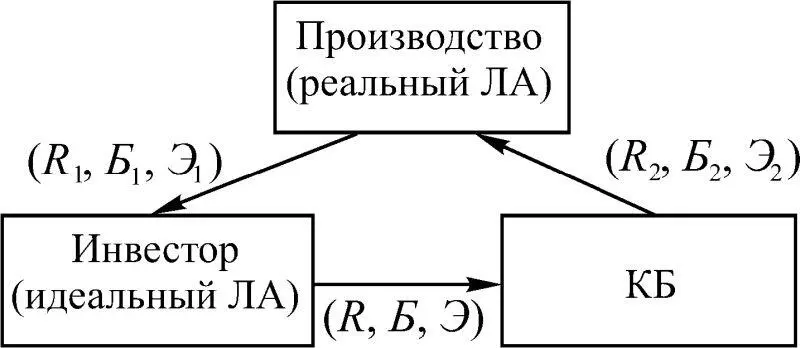

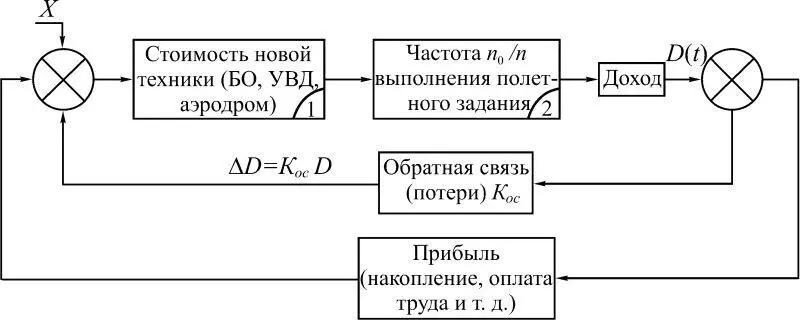

В простейшем случае процесс создания нового ЛА или совершенствования старого связан с инвестором (рис. 1.6). Как правило, инвестор, стремясь получить максимальный доход, заказывает конструкторскому бюро (КБ) проектирование нового самолета с характеристиками R, Б, Э . Назовем их условно характеристиками идеального самолета. В силу ограниченных возможностей КБ создает вариант самолета с характеристиками ( R 1, Б 1, Э 1); назовем его проектный вариант ЛА. На последней стадии создания, на стадии производства, мы получаем ЛА с характеристиками ( R 2, Б 2, Э 2). Назовем такой самолет реальным или фактическим. В результате идеальный доход ( D и ), на который рассчитывал инвестор, не получился и стал равен некоторому фактическому значению D ф . В случае, если расхождение Δ D = D и – D ф велико, в КБ проводятся исследования, направленные на поиск наилучшего соответствия между Δ D и стоимостью оборудования, необходимого для его уменьшения (рис. 1.7)

Рис. 1.6

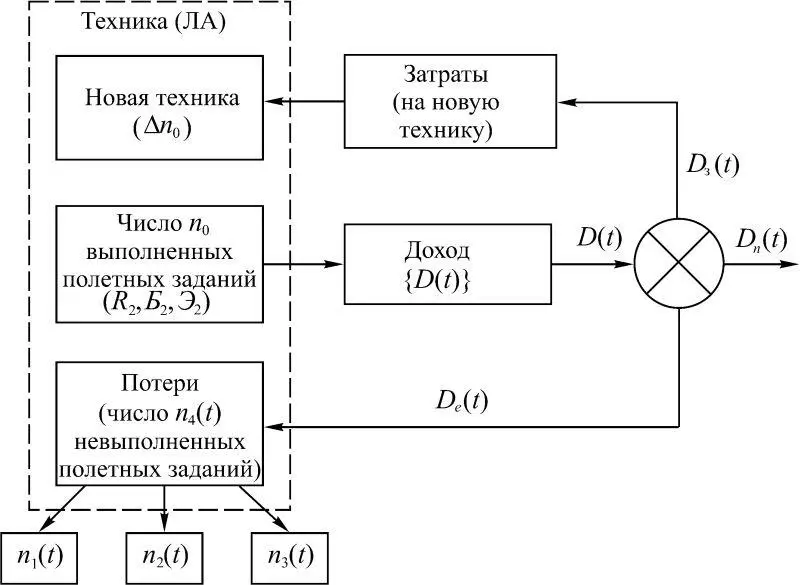

Представленная на рис. 1.7 структурная модель поиска наилучшего решения включает финансовые вложения (финансовые потоки) и порожденные ими технические совершенства, которые обеспечивают регулирование (изменение) дохода D ( t ) и прибыль D п ( t ). При этом новая техника внедряется, если происходит увеличение n 0 /n , т. е. частоты выполненных полетов, при уменьшении n 1/ n, n 2 /n, n 3/ n , где n – общее количество полетов.

Рис. 1.7

Анализируя все сказанное относительно потерь и прибыли, сопутствующих процессу эксплуатации самолета, в том числе анализируя процессы доработки, эксплуатации и создания самолета, можно сделать вывод, что в самом простейшем случае самолет есть экономическая подсистема с переменными параметрами, подверженная старению, износу, поломке, изменению точностных и надежностных характеристик.

На рис. 1.7 введены следующие обозначения: Δ n 0 – приращение качества выполненных полетов n 0; D n ( t ) – затраты на новую технику; D e ( t ) – потери, связанные с невыполненными полетными заданиями, число которых равно n 4.

При этом на такую экономическую систему воздействуют возмущающие факторы X , изменяющие, как правило, в сторону уменьшения величину дохода от эксплуатации самолета (рис. 1.8). В такой системе, созданной по воле человека и непосредственно его трудом, циркулируют деньги и техника, взаимно преобразовываясь в нужном для человека направлении. Участие человека сводится к выбору параметров системы, типа и параметров новой техники, а также места и времени применения ЛА.

Рис. 1.8

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: