Владимир Живетин - Этико-правовые риски россиян

- Название:Этико-правовые риски россиян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-056-3, 978-5-903140-66-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Этико-правовые риски россиян краткое содержание

созданные Петром I, Лениным, Ельциным соответственно.

Вашему вниманию представлена работа, суть которой: анализ этико-правовых рисков россиян, т. е. всех тех, кто проживает на территории России.

Этико-правовые риски россиян - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Учитывая, что власть светская и религиозная творят свойственные им этико-правовые нормы и внедряют их в пространстве, которое можно было бы назвать хомотопическим пространством [9], то можно поставить проблему: создание модели, описывающей качества, свойства и состояние власти, которые необходимо не только измерять ( оценивать ), но и прогнозировать.

При этом необходимо:

– контролировать духовный потенциал народа в целом;

– контролировать духовный потенциал верующих в Бога;

– контролировать этико-правовой потенциал власти;

– оценивать числовые значения показателей рисков и безопасности, создаваемых этико-правовой (духовной) системой;

– оценивать числовые значения показателей межличностных рисков.

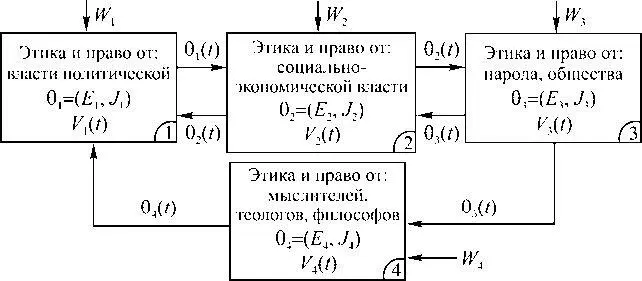

Результаты структурно-функционального синтеза системы производства норм этики и права общества приведены в виде блоксхемы на рис. 1.4.

Рис. 1.4

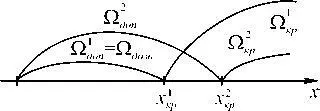

Нормы этики θ э и нормы права θ п в дальнейшем будем обозначать Ω доп (θ э ) и Ω доп (θ п ) соответственно. При этом будем иметь в виду, что все значения θ э ( t ) и θ n ( t ), принадлежащие к области допустимых значений Ω доп , характеризуют соответствующие нормативные значения, в этом случае будем писать θ э  Ω доп (θ э ), θ п

Ω доп (θ э ), θ п  Ω доп (θ п ).

Ω доп (θ п ).

В случае, если этика, ее потенциал θ э , право, его потенциал θ п , не принадлежат нормативным значениям, будем говорить, что они принадлежат области критических значений Ω кр и писать либо θ э  Ω доп (θ э ), θ п

Ω доп (θ э ), θ п  Ω доп (θ п ), либо θ э

Ω доп (θ п ), либо θ э  Ω κρ (θ э ), θ п

Ω κρ (θ э ), θ п  Ω κρ (θ п ).

Ω κρ (θ п ).

Контроль духовного потенциала и предотвращение выхода его за границы этико-правовых норм – чрезвычайно важная проблема для человека и общества. Чтобы смиренно согласиться с этим, приведем пример из области этики и права религий коммунистической России.

Вместо православной церкви в России были созданы большевиками религия и церковь коммунистическая. При этом православная церковь была в подчинении у коммунистической. Боги у них были разные. У коммунистической религии богами были реальные люди: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, этический и правовой потенциал которых находился в области критических значений, т. е. вне норм этики, права, закона.

Рассмотрим пример реализации нравственности как управляющего обществом процесса.

Сценарий взаимодействия власти и человека, согласно учению Конфуция.

Если отнимают только по закону неизвестно кому и куда ,

Я прячу как можно больше ;

Если по доброй воле, то сам отдаю сполна —

Мне надо быть уверенным, что это на пользу мне и обществу.

Разовьем эти мысли для совершенной социально-духовной системы.

По закону получая ( отбирая ), власти не надо духовно напрягаться ;

По доброй воле – большая духовная работа у власти ;

По закону – расходы на силу власти ;

По воле – расходы на доверие и убеждение ;

Сила стоит что-то, плюс что-то упрятано ( двойной набор );

Добрая воля что-то стоит, но упрятать невозможно ;

По времени от закона исход мгновенен ( сказано – сделано );

По времени от воли исход растянут ( затратный механизм );

От воли происходит нравственная нация ( Александр III);

Только от закона – безнравственная ( от Петра I);

Первая копит энергию ( Ė Н > 0), вторая ее теряет без пользы ( Ė Н < 0).

1.1.2. О духовных грехах. Области допустимых значений

Каждая религиозная организация характеризуется вектором состояния у = ( у 1, у 2, у 3), где

у 1– положение в обществе, данное от светской власти;

у 2– финансовое положение, полученное из внешней среды для привлечения верующих;

у 3– притягательность для общества от внутреннего совершенства религиозного учения.

Таким образом, нам следует констатировать следующие этапы становления религиозного учения:

– создание учения, притягательного для общества;

– создание системы, способной творить энергетический потенциал при помощи верующих;

– поддержка светской власти в рамках закона.

При этом структура теосферы как эволюционирующей и творящей религиозные энергетики включает в себя следующие подсистемы:

– творение религиозных учений, знаний;

– создание систем реализации учений и соответствующих знаний;

– создание духовных энергетик;

– осуществление контроля за духовными энергетиками, в том числе формирование допустимой области их значений (минимально допустимой).

Рис. 1.5

Церковное уголовное право, трибуналом которого является исповедальня, подобно светскому уголовному праву, допускает часто самые различные толкования прегрешению [26, 31]. При этом мнения теологов относительно характера прегрешения или ответственности грешника часто значительно расходятся. Еврейские богословы (законники эпохи Иисуса Христа) и средневековые богословы принадлежат разным школам: строгой и снисходительной. И тем не менее каждая из этих школ выделяет область допустимых Ω доп и область критических Ω кр состояний (поступков) степени тяжести греха х. При этом области допустимых и критических состояний степени греха Ω доп и Ω кр для снисходительной и строгой школ не совпадают (рис. 1.5), что существенно изменяет как величину теосферного риска, так и духовный мир социальной среды и конкретного человека. Это, в свою очередь, в сильной мере влияет на духовную культуру, а последняя – на материальную.

В церковном уголовном праве, согласно инструкциям Игнатия Лойолы, иезуит (на начальном этапе своей жизни) должен использовать все средства, чтобы обеспечить грешнику в исповедальне смягчающие вину обстоятельства. При этом вводятся узкие определения смертного греха, в том числе понятие искупаемого, или легкого, греха. У иезуитов грех только тогда имеет место, когда грешник вполне сознательно хотел сделать зло. Если же его воля была направлена на зло не прямо или бессознательно, тогда его нельзя обвинить и духовник должен отпустить ему грехи, даже если его поведение внешним образом кажется преступным и привело к безнравственному поступку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: