Татьяна Султанова - Формирование проективных умений студентов

- Название:Формирование проективных умений студентов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2011

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Султанова - Формирование проективных умений студентов краткое содержание

Формирование проективных умений студентов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Современное общество определяется учеными как телекоммуникационное, проективное, информационное [2, 95, 132, 231, 277, 286]. Его предшественником является «индустриальное общество», система образования которого – это «своего рода поточная система, которая служит целям индустриального производства, готовит работоспособные элементы индустриального механизма и само стремится быть хорошо отлаженной индустрией по производству кадров» [195, с.89].

Переход к образовательной парадигме информационного общества означает:

− во-первых, отказ от понимания образования как процесса получения готового знания;

− во-вторых, отказ от представления о педагоге как носителе готового знания.

Обратимся к характеристике образования современного информационного общества и его информационной культуры [60, 77, 118, 232].

Во-первых, образование в информационном обществе должно способствовать становлению субъекта информационной культуры, который позиционируется как саморазвивающаяся, самоуправляющая личность, отвечающая за свои поступки, свободно реализующая себя в динамичном мире, обладающая гибким и конвергентным мышлением.

Во-вторых, образование в информационном обществе ориентировано на формирование у студентов интегративного, комплексного представления о мире.

В-третьих, ведущие позиции в информационном обществе занимает взаимодействие субъектов. Формированию коммуникативных навыков студентов способствует полилогичное, дискуссионное, проективное обучение, построенное на активности субъектов учения.

В-четвертых, информационное общество динамично, поэтому идея законченного образования («образование на всю жизнь») трансформируется в идею открытого образования, предусматривающего формирование способности обучаемых к проектированию будущего («образование через всю жизнь»).

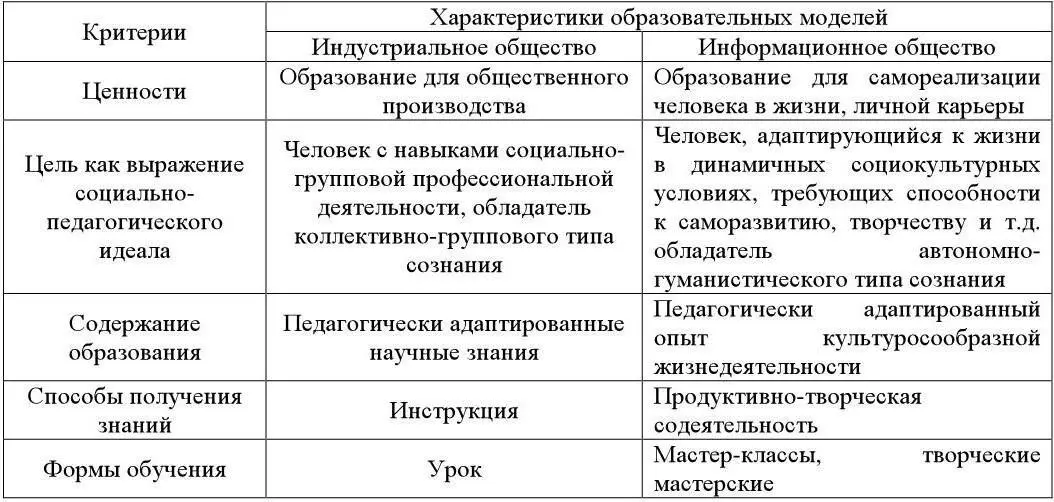

В таблице 1 представлены основные сравнительные характеристики образовательных моделей индустриального и информационного общества.

Таблица 1 – Характеристики образовательных моделей индустриального и информационного общества

В исследованиях Г.Л. Ильина современное образование определяется как открытое и ориентированное на формирование готовности личности к постоянным изменениям в обществе, а также способности к сотрудничеству человека с другими людьми. Таким образом, современное образование становится достоянием самой личности, средством ее самореализации, построения карьеры. Соответственно ценности, нормы, цели, содержание, способы получения такого образования отличаются от традиционного.

Смыслообразующим началом образования в информационном обществе является философская концепция человека. Именно понимание сущности, основных свойств и качеств человека определяют модель обучаемого, которая является ключевой при постановке целей проективного образования.

Уже начиная с древних времен, мыслители пытались определить место, которое занимает человек в мироздании. Исследуя проблему человека, они стремились не только прояснить, что он есть на самом деле, но и то, чем он должен быть, каковы возможности его самосовершенствования. Первыми философскими взглядами на проблему человека можно считать выводы, сложившиеся на Древнем Востоке. Одна из максим Конфуция гласит о необходимости творческого самоосознания, которое позволит «открыть присутствие Пути собственной жизни человека». Прохождение такого Пути сделает его возвышенным и мудрым [140, с.43].

Философия Античности сформулировала принцип разумного миропонимания, пришла к открытию человека как самостоятельной ценности и признала за ним право на активность и инициативу [261].

В трактовке основоположника гуманистических воззрений Гераклита человек, самостоятельно становящийся на путь познания, обретает свободу и гармонию за счет постоянного продвижения к пониманию истины. Одним из первых философовгуманистов, который поставил вопрос о ценностях личности, был Сократ. Он призывал человека заниматься познанием самого себя и самосовершенствованием. Используя беседы, Сократ создавал среду, способствующую самостоятельному поиску смысла истины. Великий ученик Сократа Платон в труде «Государство» говорит о необходимости осмысления человеком пути к осознанному преображению самого себя. Однако особенностью этой эпохи является тот факт, что самоценность, индивидуальность человека были лишь «средством максимальной включенности в полисный уклад жизни» [287, с.97].

Философское обоснование организации обучения и воспитания с материалистических позиций также берет свое начало с эпохи Античности[82]. Аристотель определил методологию такого образования. Процесс познания, по Аристотелю, это изучение объективной, т.е. сугубо внешней по отношению к человеку деятельности.

Такие методологические установки, как закрытость знаний, их отчужденность от ученика, приоритеты объективных воздействий над субъективными факторами развития не могут определять методологию разработки и применения проективных технологий в образовании в силу неприятия материализмом первостепенности категорий субъектности и самости. Тем не менее, такие признаки материалистического образования как систематичность, последовательность, законченность необходимо учитывать как составляющие части познания в проективном образовании.

В эпоху Возрождения продолжила свое развитие античная тенденция усиления внимания к живому человеку, его жизни. В своих работах Р. Агрикола, Х. Вивес, М. Монтень, Ф. Рабле пытались «уяснить и обосновать способность и право личности быть индивидуальностью» [287, с.67].

Философы и педагоги эпохи Просвещения А. Дистервег, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо критиковали формализм и схоластику обучения, ничтожный круг сообщаемых знаний, подавление интереса к самостоятельности.

Проблема организации обучения выдвинулась на первый план [136].

Педагоги Нового времени попытались приблизить учебный процесс к потребностям личности путем индивидуального обучения. В трудах Э. Кей, С. Френе доминирует идея активности самой личности в обучении.

В XIX в. внимание философов и педагогов было направлено на поиск путей преодоления разрыва теоретического знания и практики. Так О. Конт считал, что современное общество нуждается в позитивном образовании, так как только оно учит "видеть, чтобы предвидеть", т.е. дает молодым людям совокупность позитивных понятий обо всех главных видах естественных явлений и возможность с их помощью влиять на ход жизненных событий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: