Татьяна Кулагина - Развитие познавательной самостоятельности будущих экономистов в обучении иностранному языку

- Название:Развитие познавательной самостоятельности будущих экономистов в обучении иностранному языку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Кулагина - Развитие познавательной самостоятельности будущих экономистов в обучении иностранному языку краткое содержание

Развитие познавательной самостоятельности будущих экономистов в обучении иностранному языку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

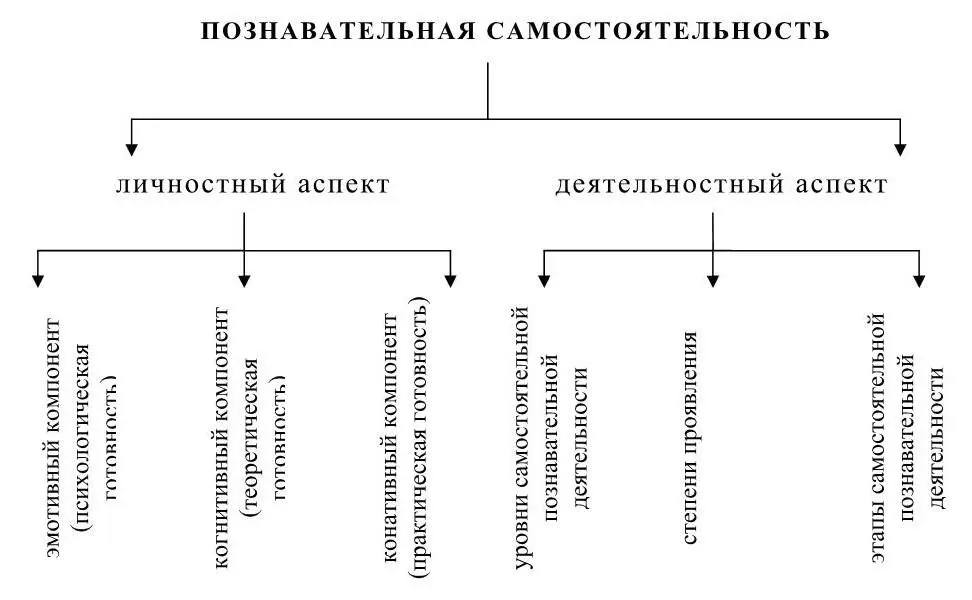

В структуре личностного аспекта познавательной самостоятельности исследователи выделяют мотивационный и процессуальный компоненты (Л.С. Коновалец, А.П. Огаркова), когнитивный, ценностный и деятельностный компоненты (Т.В. Минакова), мотивационный, содержательно-операциональный и волевой (Т.И. Шамова), эмотивный, когнитивный и конативный (Е.В. Милов). Опираясь на результаты исследований и учитывая специфику профессиональной подготовки экономистов, мы, в свою очередь, выделяем следующие компоненты в структуре личностного блока познавательной самостоятельности будущих экономистов: эмотивный, когнитивный, конативный.

Рисунок 1 – Структурные компоненты познавательной самостоятельности будущих экономистов в обучении иностранному языку

Остановимся на краткой характеристике выявленных компонентов:

− эмотивный компонент отражает внутреннее стремление студента к познанию, интерес к изучаемому предмету, ценностную ориентацию на самостоятельность в познавательной деятельности, потребность в овладении знаниями, способами познавательной деятельности и методами научного познания, устойчивость эмоциональных состояний в ситуациях затруднения и стремления к волевому напряжению при достижении целей деятельности на всех этапах ее осуществления. В структуру данного компонента входят: воля, эмоции, мотивы, интересы, потребности и ценностные ориентации будущего специалиста, которые в совокупности отражают психологическую готовность студента к самостоятельному познанию;

− когнитивный компонент включает комплекс знаний, которые обеспечивают успешность осуществления студентом самостоятельной познавательной деятельности. Исходя из позиции В.А. Беликова [27], Т.И. Шамовой [280], А.В. Усовой [266], комплекс знаний в нашем исследовании представлен двумя блоками: а) ведущие знания изучаемой науки – лингвистики (факты, понятия, законы, концепции, теории и методы науки); б) знания о видах, способах, технологиях и особенностях организации, осуществления, коррекции и анализа самостоятельной познавательной деятельности. Иными словами, данный компонент отражает теоретическую готовность студента к самостоятельному познанию;

− конативный компонент познавательной самостоятельности отражает практическую готовность студента к самостоятельному познанию и включает комплекс способностей и умений. Вслед за Б.М. Тепловым [253], под способностями мы понимаем генетически обусловленные задатки и целенаправленно развиваемые индивидуально-психологические особенности личности, позволяющие ей успешно осуществлять самостоятельную познавательную деятельность. Под умениями мы понимаем владение студентами способами (действиями, приемами, операциями, алгоритмами и т.д.) осуществления самостоятельной познавательной деятельности (В.А. Беликов, К.К. Платонов, Н.М. Яковлева и др.). Взаимосвязь способностей и умений проявляется в том, что способности благоприятствуют развитию необходимых для осуществления самостоятельной познавательной деятельности умений; умения, в свою очередь, позволяют реализовать способности, развить и совершенствовать их. Выделяя способности, мы учитывали специфику учебного предмета (иностранный язык), и то обстоятельство, что познавательная самостоятельность проявляется как на репродуктивном, так и творческом уровнях деятельности. Исходя из этого, на наш взгляд, особо следует выделить три вида способностей: интеллектуальные, специально-предметные и творческие, которые достаточно содержательно представлены в психолого-педагогической литературе.

Комплекс умений в контексте нашего исследования должен включать три группы. Первая группа – умения, соответствующие основным видам учебно-познавательной деятельности студента с ориентацией на иностранный язык. За основу нами принята классификация умений, предложенная В.А. Беликовым, выделившим их для каждого вида учебно-познавательной деятельности [27].

Вторая группа умений представлена соответственно этапам творческого процесса. На основе исследования Т.Е. Климовой [110], М.И. Махмутова [180], Н.М. Яковлевой [295] в комплекс творческих включены такие, как умение формулировать проблему, поиск идеи, разработка стратегии решения, реализация стратегии, проверка правильности решения, оформление результатов.

Третью группу составили общеучебные умения в классификации Г.К. Селевко [237]: умение планировать и организовать деятельность, информационные и рефлексивные умения, умения мыслительной деятельности.

Таким образом, личностный блок познавательной самостоятельности включает эмотивный, когнитивный, конативный компоненты, каждый из которых отражает соответствующую готовность студента к познавательной самостоятельности: психологическую, теоретическую и практическую .

В структуру деятельностного аспекта познавательной самостоятельности включены два компонента: этапы и уровни познавательной деятельности. Выделяя этапы, мы опирались на теорию управления, вслед за В.А. Беликовым, Е.В. Миловым рассматривая познавательную деятельность студентов как процесс решения учебных и профессиональных задач (проблем): 1 этап – информационноаналитический (анализ и оценка проблемы, формулирование проблемы как цели деятельности); 2 этап – проективный (план деятельности, отбор способов и средств достижения поставленной учебной цели); 3 этап – исполнительско-рефлексивный (выполнение плана, реализация способов и средств деятельности, оценка полученного результата, рефлексия – самоанализ, самооценка, самокоррекция, саморегулирование) [27, с.132-133].

Выделяя уровни познавательной деятельности студентов, мы учитывали, что в современной научно-педагогической литературе, помимо воспроизводящего (репродуктивного) и творческого (продуктивного) уровней познавательной деятельности, выделяют промежуточные, средние состояния. Опираясь на характеристику уровней познавательной деятельности, предложенную В.П. Беспалько [28], в данном исследовании мы выделяем три уровня познавательной деятельности: репродуктивный, частично-поисковый, творческий .

Известно, что репродуктивная деятельность осуществляется на основе заранее заданного образца, заранее заданного средства – правила, формулы, алгоритма. В таком случае говорят о самостоятельности воспроизводящей деятельности с заданным образцом деятельности, которая заключается в его воспроизведении. В творческую деятельность вносятся существенные изменения в осуществление самого действия по сравнению с заданным образцом или средством деятельности. Поэтому самостоятельность на этом уровне заключается в самом факте нахождения некоего нового пути, нового средства достижения самостоятельно поставленной учебной цели.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: