Петр Дружинин - Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона]

- Название:Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1071-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Дружинин - Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона] краткое содержание

Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

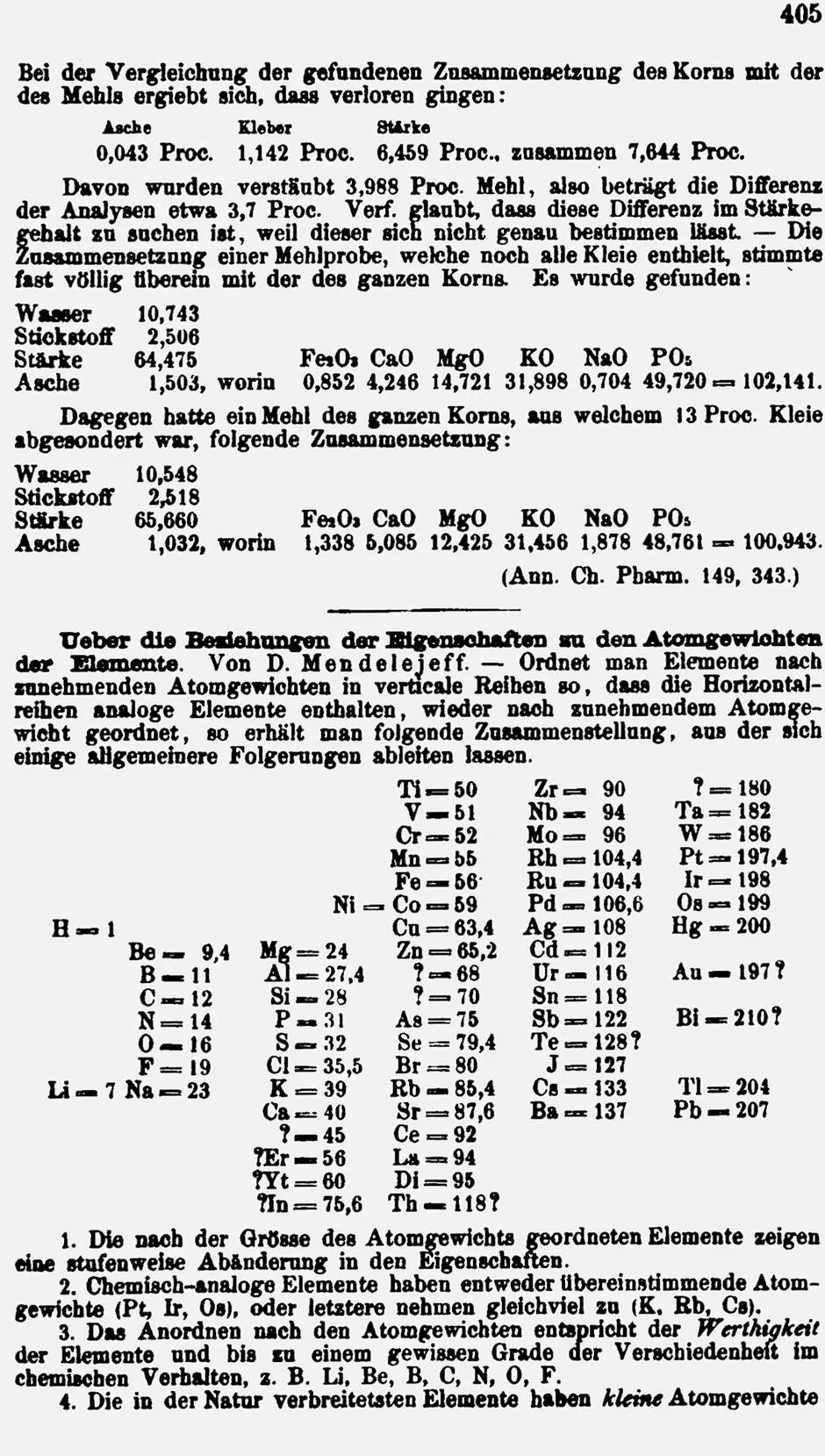

Таковы 7 типографских вариантов «Опыта…» , увидевших свет в 1869 году. Общепринятый ныне взгляд на их последовательность и датировку был рассмотрен выше. Примечательна, впрочем, оговорка Д. Н. Трифонова при рассмотрении первых работ по Периодическому закону: «Рассылка [листков] производилась в течение нескольких дней — и до 1 марта, и даже позднее, уже после возвращения Менделеева в Петербург по обследовании сыроварен. Последние дни февраля были у Менделеева чрезвычайно насыщенными, если принять во внимание, что он в это время завершал написание статьи „Соотношение свойств с атомным весом элементов“, которую отдал Н. А. Меншуткину перед своим отъездом. Более того, считается, что 1 марта он писал предисловие к 2-му выпуску 1-го издания „Основ химии“. Не слишком ли „спрессованными“ оказываются события?! Видимо, истинная последовательность была иной, но реконструировать ее представляется едва ли возможным, если, конечно, не улыбнется счастье обнаружить какие-нибудь дополнительные документы и свидетельства» [103] Трифонов Д. Н. Версия-2: (К истории открытия Периодического закона Д. И. Менделеевым). [Окончание]. С. 27.

.

III. О беловой рукописи «опыта…»

Прежде чем перейти к выяснению истории публикации Д. И. Менделеевым своего открытия, обратимся к наборному оригиналу — собственно, главному рукописному документу в истории отечественной химии, который есть краеугольный камень открытия Периодического закона ( табл. 8 ).

Документ этот рассматривался всеми исследователями, а опубликован был, без преувеличения, тысячи раз. Для окончательной проверки наших соображений мы ознакомились с ним в Музее-архиве Менделеева, где до нас эту рукопись рассматривали все титаны науки о Периодическом законе, в том числе Б. М. Кедров, Д. Н. Трифонов, И. С. Дмитриев…

Коснемся лишь частности, важной в нашем случае, — последней строки, которая нами читается: «Отдать в набор в Понедельник в 6 кв[адратов] корпус без | шпон». Эта строка стала решающим аргументом Б. М. Кедрова для датировки листков печатного «Опыта…» , да и вообще серьезным образом повлияла на концепцию «дня одного великого открытия», поскольку Б. М. Кедров, настаивая на прочтении «Отда л», решил, что раз 17 февраля (1 марта) является понедельником, то и эта адресованная метранпажу помета тоже сделана в «день одного великого открытия», то есть Д. И. Менделеев отправил оригинал в типографию в тот же день.

Предваряя дальнейшее изложение, скажем, что палеография и текстология не являются обязательными дисциплинами для изучающих химию, а потому если химик берется за рассмотрение рукописи Менделеева, то он в некоторой степени оказывается ограничен в методах критического подхода, а потому и в выводах, поскольку видит в оригинальной рукописи не исторический (палеографический, текстологический) источник, а преимущественно лишь химический текст. При этом само умение прочесть почерк, вполне рутинное для квалифицированного историка или филолога прошлых поколений, в наше время в значительной степени утеряно даже у представителей этих профессий, из-за чего мы порой, все чаще и чаще, можем видеть словосочетание «расшифровка почерка» применительно к рукописям на русском языке последних трех столетий, как будто речь идет о какой-то неведомой современникам древней графической системе.

Собственно, первые ошибки в чтении были сделаны при первом появлении этого документа в печати в конце 1949 году, сразу после его обнаружения; тогда в результате кропотливой работы М. Д. Менделеевой-Кузьминой и директора Музея-архива Д. И. Менделеева Т. С. Кудрявцевой эта строка была прочтена как «Отда лв набор в понедельник в 6 кв корпус без линов[ки]» [104] Музей-архив Д. И. Менделеева. Шифр хранения: ММ — ДР— Фонд II. — А–17–7–2. Л. 2.

. Год спустя, при следующей публикации, она была прочитана иначе, с указанием «слово последней строки автографа, по-видимому — шпон» [105] Рукописи Д. И. Менделеева, относящиеся к началу открытия Периодического закона / [Публ. М. Д. Менделеевой и Т. С. Кудрявцевой] //Д. И. Менделеев: Новые материалы по истории открытия Периодического закона М.; Л., 1950. С. 9–15.

, и только в 1953 году строка напечатана в транскрипции: «Отда лв набор в понедельник в 6 кв. корпус без шпон» [106] Рукописи Д. И. Менделеева, содержащие первоначальные наброски короткой [!] системы элементов (февраль — март 1869 г.) / [Публ. М. Д. Менделеевой и Т. С. Кудрявцевой] //Д. И. Менделеев: Научный архив. Т. I: Периодический закон / Ред. Б. М. Кедров. М., 1953. С. 15–35.

.

Наиболее серьезное текстологическое исследование рукописи из всех исследователей произвел Д. Н. Трифонов, назвав свою штудию «анализ с пристрастием» [107] Трифонов Д. Н. Версия-2: (К истории открытия Периодического закона Д. И. Менделеевым). [Окончание]. С. 20–24.

, что в общем-то справедливо, поскольку подходил он не как палеограф или текстолог, а как химик. При этом он задал ряд справедливых вопросов, прежде всего: «могла ли „беловая“ таблица действительно служить наборным оригиналом»? И в результате ряда рассуждений, довольно придирчиво анализируя документ в русле «дня одного великого открытия», он не смог дать однозначного ответа на свой вопрос, чему мешала запись внизу листа об отдаче ее в типографию именно в тот самый знаменательный день. По этой причине он начал глубже разбирать надпись и заявил, что расшифровка первой части «Отдал в набор в понедельник…», оказывается, «отнюдь не бесспорна. Не вызывают никаких сомнений лишь слова „в набор“. Первое же слово допускает, вообще говоря, троякую расшифровку: „отдал“, „отдано“, и даже „отдать“…» Далее ученый пускается в рассмотрение причинно-следственных механизмов при условии каждой из трех приведенных глагольных форм, но делает вывод, что наиболее верно «согласиться с „канонической“ расшифровкой» (тогда как, скажем еще раз, в рукописи довольно четко написано «отдать», но это сильно уязвляет концепцию Б. М. Кедрова, и Д. Н. Трифонов, может быть, только поэтому не смеет настаивать). Далее Д. Н. Трифонов пускается в различные версии, которые подытоживает: «Все эти рассуждения выглядят достаточно логичными, если безоговорочно принять расшифровку „в понедельник“, но именно этого сделать нельзя», объясняя свои сомнения в прочтении. Триумф Трифонова-текстолога проявился в следующей фразе: «Мы обращались к разным людям, не имеющим отношения к изучению рукописей Менделеева, — и никто из них не расшифровал слово как „понедельник“» (подобные опыты «народной текстологии» пытались в те годы применять к трудным местам из черновиков Пушкина). В результате Д. Н. Трифонов отвергает такое прочтение, предлагая взамен, для примера, «II отделение» — «имея в виду, что речь может идти о каком-то подразделении типографии, куда „Опыт…“ был отдан для напечатания». Но и здесь Д. Н. Трифонов в своей типичной манере, не склоняясь ни к одному из вариантов, констатирует, что «точный „перевод“ фразы под „беловой“ таблицей позволил бы гораздо определеннее судить о последовательности событий, относящихся к процессу разработки „Опыта…“ , равно как и непосредственно следующих за этим событий», взывая под конец к изучению рукописи «современными методами экспертизы».

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Петр Дружинин - Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона]](/books/1063991/petr-druzhinin-zagadka-tablicy-mendeleeva-istori.webp)