Вадим Романов - Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу

- Название:Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Физматкнига

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89155-166-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Романов - Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу краткое содержание

Книга посвящена проблемам загрязнения окружающей среды при авариях промышленных предприятий и объектов разного профиля и имеет, в основном, обзорный справочный характер.

Изучается динамика аварийных турбулентных выбросов при наличии атмосферной диффузии, характер расширения турбулентных струйных потоков, их сопротивление в сносящем ветре, эволюция выбросов в реальной атмосфере при наличии инверсионных задерживающих слоев.

Классифицируются и анализируются возможные аварии с выбросами в атмосферу загрязняющих и токсичных веществ в газообразной, жидкой или твердой фазах, приводятся факторы аварийных рисков.

Рассмотрены аварии, связанные с выбросами токсикантов в атмосферу, описаны математические модели аварийных выбросов. Показано, что все многообразие антропогенных источников загрязнения атмосферного воздуха при авариях условно может быть разбито на отдельные классы по типу возникших выбросов и характеру движения их вещества. В качестве источников загрязнений рассмотрены пожары, взрывы и токсичные выбросы. Эти источники в зависимости от специфики подачи рабочего тела в окружающее пространство формируют атмосферные выбросы в виде выпадающих на поверхность земли твердых или жидких частиц, струй, терминов и клубов, разлитий, испарительных объемов и тепловых колонок. Рассмотрены экологические опасности выбросов при авариях и в быту.

Книга содержит большой иллюстративный материал в виде таблиц, графиков, рисунков и фотографий, который помогает читателю разобраться в обсуждаемых вопросах. Она адресована широкому кругу людей, чей род деятельности связан преимущественно с природоохранной тематикой: инженерам, научным работникам, учащимся и всем тем, кто интересуется экологической и природозащитной тематикой.

Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

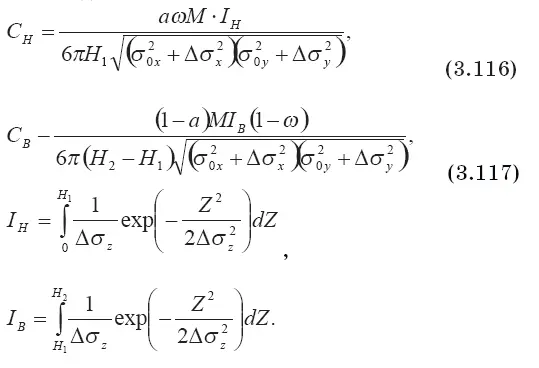

C = C B+ C H, (3.115)

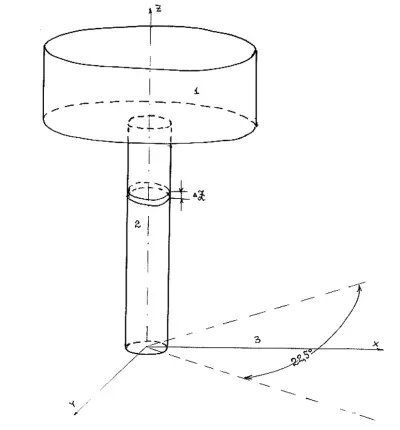

Рис. 3.29. Схема представления сложного источника загрязнений в случае взрыва: 1 — модельный высотный источник; 2 — модель «ножки» выброса; 3 — расчетный сектор распространения примеси.

где

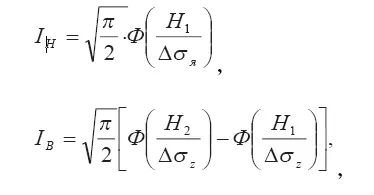

Вводя замену переменных  , получаем для интегралов I ни / Bследующие выражения

, получаем для интегралов I ни / Bследующие выражения

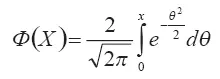

где  интеграл вероятности, значения которого затубулированы.

интеграл вероятности, значения которого затубулированы.

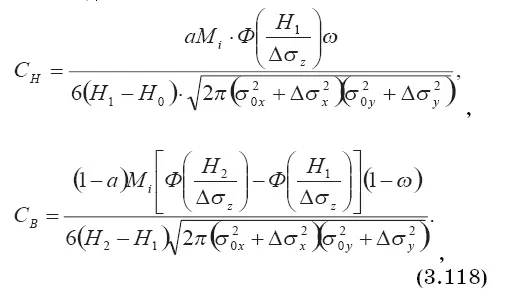

Формулы (3.116) и (3.117) при учете значений I ни I впринимают следующий окончательный вид:

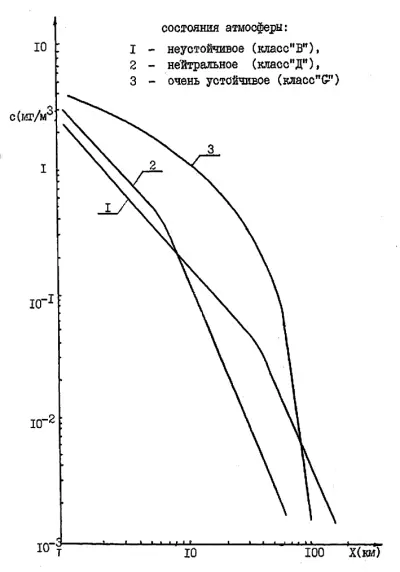

Расчет концентраций загрязняющих веществ на уровне земли от верхней и нижней частей взрывного клуба при ликвидации ТТР массой около 30 тонн ВВ представлены на графиках Рис. 3.30 и 3.31.

В качестве загрязнителей рассматривался хлористый водород, концентрация которого в твердом топливе принималась равной 16 %. Предполагалось, что все топливо участвует в химических реакциях горения, то есть нет дробления и разноса твердой фазы.

Стандартные отклонения распределений примесей в клубе в направлениях координаты осей аппроксимировались степенными зависимостями [50]:

где n — экспериментальный коэффициент, значения для которого можно взять, например, из работы [163]. В этой работе рассматривались закономерности рассеивания примеси в поперечном и продольном относительно ветра направлениях. В случае наименее мелких частиц со скоростями оседания W< 1 м/с в зависимости от состояния атмосферы получены значения для n в диапазоне 2–5, причем чем легче примесь, тем больше отличие продольной дисперсии от поперечной.

Значения коэффициентов степенных зависимостей приращений дисперсий можно использовать, например, из работы [50], в которой для расстояний Х< 10 км от источника загрязнений рекомендованы следующие интерполяции.

Для нейтральной атмосферы (класс D):

К 1= 0,15; К 2= 0,06; α = 0,7; β = 0,92; для неустойчивой атмосферы (класс В):

К 1= 0,53; К 2= 0,14; α =0,73; β = 0,92; для очень устойчивой атмосферы (класс G):

К 1= 0,05; К 2= 0,02; α = 0,61; β = 0,92.

Рис. 3.30. Распределение концентраций хлористого водорода в секторе распространение примесей при подрыве 30 т РТР для разных состояний атмосферы.

Для сравнительной оценки максимальных значений концентраций загрязняющих примесей на уровне земли при расчетах эти данные экстраполировались на расстояния, большие 10 км.

Рис. 3.31. Распределение концентрации загрязняющих веществ в секторе распространения примеси при подрыве ракет РСД-10 при неустойчивом состоянии атмосферы (класса «В»): 1 — наземная концентрация от нижней части выброса; 2 — наземная концентрация от верхней части выброса; 3 — суммарное значение наземной концентрации. Начальная масса загрязнений 18 т.

Из графиков Рис. 3.30 следует, что для очень устойчивой атмосферы для одинаковых удалений от источника загрязнения, усредненные в поперечном направлении значения приземных концентраций загрязняющих веществ значительно выше, чем для менее стабильных атмосферных условий. Значения параметра С для классов В и D при X < 10 км отличаются слабо, при X >10 км значения С неустойчивой атмосферы уменьшаются медленнее, чем для нейтральной. Из графиков Рис. 3.31 видно, что наибольший вклад в значения концентраций на уровне земли вносит «ножка» выброса, высотный клуб на удалениях от места взрыва, меньших 8 км дает пренебрежимо малый вклад в суммарное значение С. Наибольший его вклад в суммарную концентрацию происходит в диапазоне значений X > 15 км.

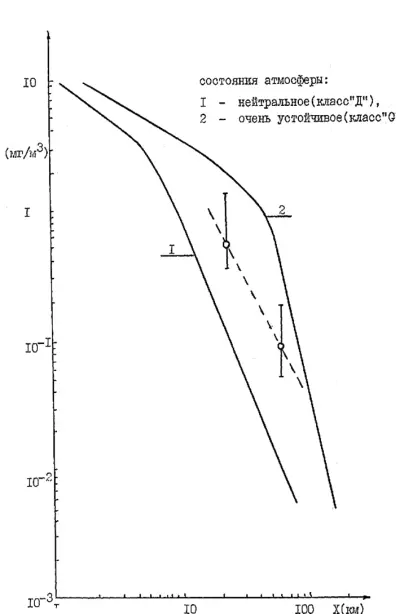

На рис. 3.32 приводится сравнение расчетов распределения концентрации хлористого водорода в секторе его распространения с продуктами подрыва при ликвидации связки трех ракет РСД-10 с экспериментальными данными. Эксперименты проводились 22 марта 1988 г. сотрудниками ИПГ, ИБФ и НПО «Тайфун». В день подрыва скорость ветра в 3-х километровом приземном воздушном слое менялась от 5 до 14 м/с, направление ветра — от 80 до 152 градусов, температура от 4,4 до 9,1 — градуса.

По классификации Пасквилла-Тернера при высоте солнца (35–60) град, и умеренной инсоляции, которые наблюдались в эксперименте, состояние атмосферы может быть охарактеризовано как слегка устойчивое (класс «С»). Мы не располагаем значениями коэффициентов K 1, К 2, α и β для этой категории устойчивости, поэтому воспользовались данными для близких к нему значений устойчивости. Расчеты, выполненные для устойчивых (кривая 2 на рис. 5.11) и нейтральных (кривая 1 на том же рисунке) условий показывают, что реальное значение концентраций загрязняющей примеси находится в «коридоре» между этими кривыми.

Отметим, что учет особенностей формирования вторичного атмосферного источника позволяет уточнить предварительный прогноз радиационной или химической обстановки при некоторых аномальных метеорологических условиях, отличных от неблагоприятных, принятых в методиках типа [74]. Так, если авария произошла в условиях штиля, нередко сопровождаемого инверсией температуры, то конфигурация вторичного атмосферного источника может быть описана в виде полусферы с гауссовским распределением равновесных концентраций загрязняющей примеси по координатным осям. Причем интеграл всей радиоактивности по объему вторичного источника будет зависеть от периода накопления и особенностей изотопного состава радионуклидов в выбросе (от периода полураспада и преобразований в радиоактивных цепочках) — при выбросе из ядерного объекта или от временных характеристик разложения токсикантов для объекта химического.

При разрушении атмосферной инверсии температуры и появлении ветра вся накопленная активная масса полютанта будет распространяться и рассеиваться в направлении ветра в соответствии с параметрами устойчивости атмосферы по траектории движения загрязненных воздушных масс.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: