Александр Ферсман - Рассказы о самоцветах

- Название:Рассказы о самоцветах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ферсман - Рассказы о самоцветах краткое содержание

Его книги «Занимательная минералогия», «Занимательная геохимия», «Воспоминания о камне», «Путешествия за камнем» и другие хорошо известны широкому кругу читателей.

А. Е. Ферсман был ученым-романтиком, «поэтом камня» — как назвал его писатель А. Н. Толстой. В книге «Рассказы о самоцветах» ученый раскрывает сложный и прекрасный мир самоцветов и цветных камней. А. Е. Ферсман сумел с изумительной точностью и лиричностью передать всю их красоту, показать их возрастающее значение в науке, технике и жизни.

Рассказы о самоцветах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вспоминая эти отдельные картины, я вижу, какими разнообразными свойствами наделен янтарь, широко используемый не только как самоцвет, не только как сырье в самых тонких химических производствах, но и как материал для изготовления электрических приборов.

А если прибавить еще, что много суеверий связывается с ожерельями из янтаря, что много возлагали на них надежд как на средство облегчения в тяжелой болезни, что верили, будто янтарь не только оттеняет красоту смуглой кожи, но и придает ей здоровье и чистый матовый тон, то сделается понятным, что не только красота камня, но и связанные с ним суеверия на протяжении трех-четырех тысячелетий определяли любовь к нему и его ценность.

Янтарь представляет измененную смолу деревьев третичного возраста, которая в условиях песчанистых прибрежных осадков сохранила свою чистоту, прозрачность, яркую желтую или желтовато-бурую окраску и приобрела внешние свойства твердого, хорошо поддающегося полировке и обработке на станке минерала. По химическому составу янтарь принадлежит к типичным смолам и в среднем содержит 79 % углерода, 10 % кислорода и 11 % водорода с небольшим содержанием серы и золы. Удельный вес немного больше воды (1,05–1,10), точка плавления 350–375°, при сжигании дает приятный запах, чем отличается от сходных подделок.

Трудно найти другой камень, который носил бы столько различных наименований, как янтарь.

Среди многих греческих названий, которые присваивались этому камню, самым употребительным было название «электрон». Происхождение этого слова нам неизвестно. Но несомненно, что от этого корня родилось наше слово «электричество». Способность янтаря притягивать бумажку или кусочек папируса была тем таинственным свойством, на которое обратили внимание еще древние египтяне.

Много разнообразных названий давали янтарю разные народы. Римляне называли его «сукциниум». Отсюда минералогическое название янтаря «сукцинит». В Польше и на Украине он называется «бруштин». Трудно сказать, откуда возник русский термин «янтарь». Может быть, это переделанная «амбра» — то хорошо пахнущее и напоминающее воск вещество, которое добывалось из внутренностей морских животных. Интересно, что русское слово «янтарь» близко к венгерскому термину «иянта» и к литовскому «гинтарас».

У финнов янтарь называют «мерикиви», что значит «камень моря».

Еще за несколько столетий до нашей эры янтарь, привозившийся с караванами по старым торговым путям с далеких северных островов, привлекал к себе внимание греков, и многочисленные легенды о происхождении янтаря передают нам старые тексты, объединенные позднее римским поэтом Овидием в мифе о Фаэтоне.

«Янтарь был горячей слезой по погибшим героям» — эта легенда в разных видах повторялась в древнем мире. Она нашла красивое выражение в одной из драм греческого поэта Софокла, где капли янтаря описываются как слезы загадочных индийских птиц, оплакивающих смерть героя.

Еще более фантастическими были рассказы о происхождении янтаря в средние века. О нем говорилось то как о морской пене, застывшей в капли под действием солнечных лучей, то как о нефти, окаменевшей на дне моря, то как о затвердевшем жире неведомых рыб.

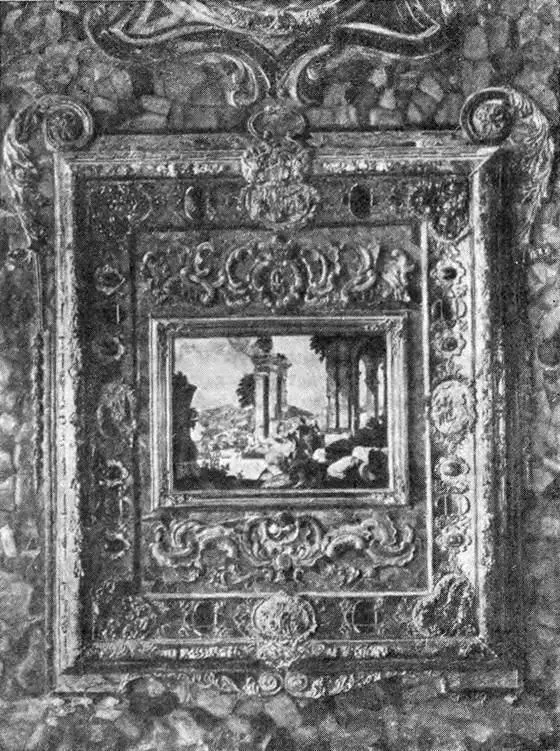

Деталь облицовки Янтарной комнаты с мозаичной картиной из цветных камней в Царскосельском дворце-музее, г. Пушкин

Эти легенды проходили через всю историю янтаря вплоть до начала XVII в., когда Боэций де Боот описал три вида янтаря: один якобы образовался из нефти, второй возник из жира неведомых животных, третий, к которому относилась главная часть янтаря, представляет собой окаменевший сок растений.

Идея о связи янтаря со смолой растений высказывалась еще Плинием. Замечательны описания знаменитого историка древности Тацита. Примерно в 100 г. н. э. он писал:

«По другую сторону Суонии (очевидно, южной Швеции) имеется другое море, тихое и почти недвижимое; по-видимому, оно окружает всю землю, так как последние лучи заходящего солнца вплоть до нового восхода сохраняют такую ясность, что звезды на небе не зажигаются и не меркнут».

Нетрудно видеть в этих замечательных образах картину наших северных белых ночей.

«Но бывает и так, — продолжает Тацит, — что сквозь небо делаются видимыми сами облики богов и ярко сияют на их головах лучистые короны». Очевидно, в этой картине нашли отражение северные сияния.

«И вот, на правом берегу этого Суевского моря живут эстиеры (конечно, эсты, или, вернее, люди востока — „остлейте“). Они — единственный народ, который на мелких местах моря и на берегу собирают янтарь, называемый ими „глезом“, но они при своей дикости не спрашивают ни о его природе, ни о его происхождении… Сами они не пользуются янтарем… удивляясь, они получают за него плату. Сам же янтарь, как легко можно видеть, есть не что иное, как сок растений, так как в нем иногда встречаются зверьки и насекомые, заключенные в некогда еще жидкий сок. Очевидно, что эти страны покрыты были пышными лесами, которые, так же, как в таинственных странах Востока, выделяли из себя бальзам и амбру. Лучи низкого солнца изгоняли этот сок, и жидкость капала в море, откуда она бурями выносилась на противоположный берег».

В этих ярких описаниях Тацит угадал ответ на очень сложные и трудные вопросы. И хотя в 1546 г. известный в то время ученый Агрикола насмехался над этими идеями, считая их фантазией, природа янтаря уже к середине XVIII в. была раскрыта со всей научной точностью, и знаменитый шведский ботаник Линней приводил блестящие доказательства его растительного происхождения, а Михайло Ломоносов в речи, произнесенной в 1757 г. в Петербургской академии наук, раскрыл в художественной форме картины образования янтаря.

И сейчас, когда прошло почти две тысячи лет со времен Тацита, происхождение янтаря рисуется нам почти в тех же образах.

Главное месторождение, пожалуй единственное в мире по своему богатству, красоте форм янтаря, разнообразию его окрасок, яркому блеску и чудным золотистым тонам, находится на побережье Балтийского моря, где янтарь встречается в так называемой синей земле, среди песчаных осадков, для которых наука устанавливает возраст примерно в 35–40 млн. лет. В течение целых 5 млн. лет накапливался этот замечательный камень, и широко расстилаются янтароносные слои от берегов бывшей Пруссии и Померании до побережья Белого моря.

Кроме мощных балтийских месторождений янтарь известен во многих местах нашей Родины. Он часто встречался по берегам Днепра и на полях и по рекам Украинской ССР. Янтарь известен и на Южном Сахалине, Урале, Печоре, северном побережье Ледовитого океана. Своеобразные по окраске янтари или сходные с ними ископаемые смолы встречаются в Румынии (буро-желтый, почти черный румэнит), в Сицилии (гранатово-красный симетит), в Верхней Бирме (желтый, коричневатый, красный бирмит). Но роль этих месторождений по сравнению с балтийскими очень невелика.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: