Рудольф Рэфф - Эмбрионы, гены и эволюция

- Название:Эмбрионы, гены и эволюция

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Рэфф - Эмбрионы, гены и эволюция краткое содержание

В книге американских авторов излагаются факты и идеи о связи генетики, эмбриологии и эволюции. Основное внимание уделено представлению о том, что эволюция идет по преимуществу путем отбора значительных перестроек морфологии, обусловленных мутациями регуляторных генов.

Для специалистов по молекулярной биологии, эмбриологов, генетиков, эволюционистов, для студентов и преподавателей биологических факультетов.

Эмбрионы, гены и эволюция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Шопф и др. (Schopf et al.) предложили оценивать сложность данной формы на основании числа терминов, используемых систематиками для ее описания. Такие оценки сложности окажутся, возможно, менее объективными, чем основанные на гистологической дифференцированности, если считать, что число клеточных типов точно определено, хотя для сложных организмов это весьма проблематично. Число терминов может зависеть от различий в практике систематиков, изучающих разные группы. Так, например, если говорить о моллюсках, то для аммонитов используется меньше терминов, чем для других организмов, сравнимых с ними по степени сложности, потому что словесное описание их очень причудливых лопастных линий обычно бывает предельно кратким. В группах, активно исследуемых многими морфологами или систематиками, имеются специальные названия для многочисленных и гораздо более мелких признаков, чем в малоизвестных группах. В целом использование числа терминов представляется действенным, хотя и грубым способом выражения морфологической сложности. Однако эта мера не всегда хорошо соответствует оценкам, основанным на гистологической сложности. В сущности, у таких организмов, - как фораминиферы (Protozoa), для которых Шопф и др. насчитывают 266 морфологических терминов, вообще не приходится говорить о соответствии между гистологической и морфологической сложностью.

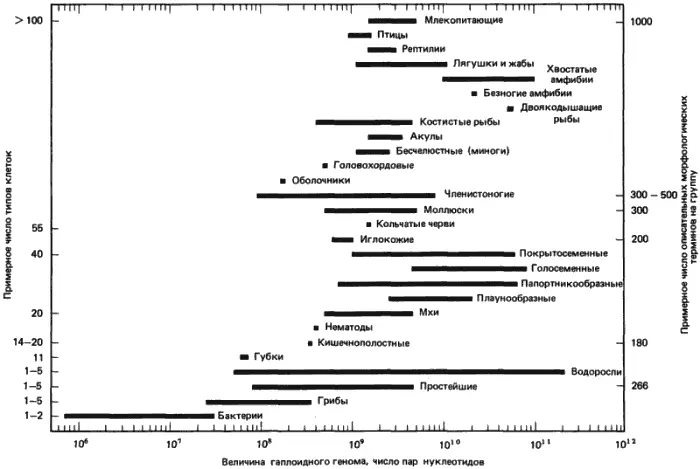

При распределении организмов по степени сложности, схематически представленном на рис. 11-1, главным критерием служило число клеточных типов, а число терминов играло второстепенную роль. Среди групп, связанных родством (например, среди позвоночных), филогенетически более примитивные группы обычно помещали ниже более продвинувшихся групп. Следует принять, что при этом были допущены некоторые вольности. Так, например, двоякодышащие-более древняя группа, чем костистые рыбы, но они связаны более близким родством с амфибиями. Величина генома выражена числом пар нуклеотидов. Приблизительную оценку содержания информации в терминах структурных генов можно получить, допустив, что у обычного структурного гена кодирующая последовательность состоит из 1500 нуклеотидных пар. Самые маленькие вирусные геномы содержат (даже если допустить, что гены перекрываются, а рамки считывания чередуются) всего несколько генов. Самое низкое число нуклеотидных пар, 0,7-10 6, обнаруженное у бактерий, считается минимальной величиной генома, необходимой живой клетке. Аналогичным образом для грибов самое низкое число нуклеотидных пар, эквивалентное 10 000 средних генов, найденное у дрожжей, считается минимальной величиной генома для эукариотической клетки. Геномы простейших многоклеточных животных - губок - имеют примерно такую же величину, как геномы грибов, и близки к минимальным величинам для водорослей и Protozoa. У кишечнополостных геномы также невелики, оставаясь в пределах величин, найденных для грибов. Число клеточных типов у кишечнополостных гораздо больше, чем у грибов, однако некоторые грибы имеют сложное строение, и значения С у разных видов могут различаться в 10 раз, так что перекрывание нетрудно объяснить. У более сложных организмов значения С различаются в широких пределах. Для любой группы, по которой изучено достаточно большое число видов, мы вправе считать самое низкое из значений С разумной оценкой минимальной величины генома для данной группы. В отдельных группах обычно наблюдается широкий диапазон значений С - иногда содержание ДНК у разных видов различается на четыре порядка. В некоторых случаях в результате полиплоидии этот диапазон расширяется даже еще сильнее.

Рис. 11-1.Парадокс значений С - отсутствие соответствия между величиной генома и морфологической сложностью. Черными полосками показаны диапазоны величины гаплоидного генома для крупных групп организмов. Группы расположены в порядке возрастания морфологической сложности - самые простые внизу, а самые сложные вверху. Очевидно, что такое распределение чрезвычайно субъективно. На вертикальных осях для некоторых групп приведены два критерия сложности: примерное число клеточных типов (слева) и число описательных морфологических терминов (справа). (Значения С приводятся по данным Sparrow et al., 1972.)

Трехчастный парадокс

Как показывают данные о величине геномов, на самом деле существует не один парадокс значений С, а целых три. Первый, о котором уже говорилось, - это отсутствие корреляции между сложностью организации и величиной генома. Этот парадокс вызывает беспокойство, поскольку у плодовых мушек, несмотря на их эволюционно продвинутые гистологические, морфологические и морфогенетические признаки, способность к сложному поведению и даже «музыкальность», величина генома такая же, как у греческих губок и хлебной плесени - примерно 0,5-1,0 * 10 8пар нуклеотидов. Рис. 11-1 выявляет и другие несоответствия. В некоторых случаях у более примитивных форм величина генома значительно больше, чем у их более продвинутых родичей. У двоякодышащих рыб геном в 10-15 раз больше, чем у млекопитающих, а принятая эволюционная последовательность - от амфибий к рептилиям и птицам - сопровождается уменьшением генома почти в 6 раз. Аналогичная картина наблюдается у насекомых. Бир и Мюллер (Bier, Muller), определявшие величину генома у ряда различных насекомых, обнаружили, что у представителей древних групп геномы больше, чем в группах, возникших недавно. Диапазон различий в величине генома достигает двух порядков. Дело в том, что об относительной примитивности или эволюционной продвинутости членов какой-либо группы мы судим не по Сложности их строения, а по их возрасту. Вряд ли, например, двоякодышащая рыба гистологически или морфологически менее сложна, чем костистая рыба или лягушка.

В действительности во многих случаях древние организмы обладают более сложной морфологией, чем их достигшие более высокого развития родичи. В эволюционно продвинутых группах нередко происходит утрата отдельных признаков, например у позвоночных в процессе эволюции уменьшилось число костей в черепе и нижней челюсти. Древние и современные группы различаются по возрасту и по скорости морфологической эволюции. Двоякодышащие рыбы возникли почти 400 млн. лет назад, а плацентарные млекопитающие, вероятно, в четыре раза моложе. Бир и Мюллер пришли к выводу, что высокие значения С, обнаруженные у примитивных форм, отражают генные дупликации, а не приобретение новой генетической информации. В пользу этого свидетельствуют также данные Спарроу и Наумана (Sparrow, Naumann) о том, что в пределах крупных групп не наблюдается нормального распределения по величине геномов. На логарифмической шкале распределение образует ряд семейств пиков, каждое из которых соответствует двойному по сравнению с предыдущим семейством содержанию ДНК; это позволяет предполагать, что имел место ряд удвоений генома. Возможно, что во всех таксонах происходили процессы, приведшие к увеличению содержания ДНК в их ядрах, но что древние группы менее склонны освобождать свои геномы от избыточной ДНК. Возможно, в частности, что у девонских двоякодышащих рыб в период их быстрой морфологической эволюции геномы были гораздо меньше, чем у их морфологически консервативных потомков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: