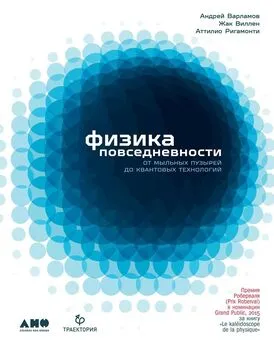

Андрей Варламов - Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий

- Название:Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9340-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Варламов - Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий краткое содержание

Физика повседневности. От мыльных пузырей до квантовых технологий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

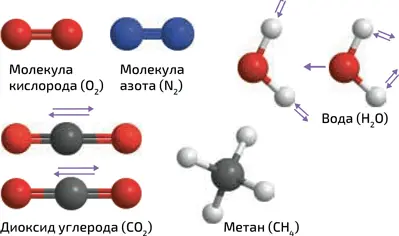

Испускание (или поглощение) электромагнитного излучения молекулой обусловлено колебаниями отрицательных электрических зарядов относительно положительных. В видимой области эти колебания определяются переходами между электронными энергетическими уровнями. В инфракрасном диапазоне колеблются параметры химических связей между атомами: длина связи (межъядерное расстояние между химически связанными атомами) или угол между двумя связями колеблются вокруг их среднего значения. Таким образом, молекулу воды можно рассматривать как отрицательно заряженный атом кислорода, колеблющийся относительно положительно заряженных атомов водорода (эти заряды появляются из-за разницы электроотрицательности между атомами кислорода и водорода, см. главу 16, «Скин-эффект и сырой окорок»). Точно так же молекулу углекислого газа можно представить как положительно заряженный атом углерода, колеблющийся относительно отрицательно заряженных атомов кислорода. Когда такие молекулы возбуждены, они перестают быть симметричными, что приводит к смещению отрицательных электрических зарядов относительно положительных (илл. 11). С другой стороны, когда возбуждена молекула кислорода или азота, то ее центр симметрии, который также является центром тяжести положительных и отрицательных зарядов, остается на месте. Последнее обстоятельство делает невозможным поглощение и испускание этими двумя молекулами инфракрасного излучения.

11. Некоторые из молекул, составляющих атмосферу. Молекула кислорода O 2 симметрична и сохраняет эту симметрию при колебаниях. Она не может поглощать или излучать инфракрасное излучение. То же касается и молекулы азота N 2 . Молекула воды асимметрична, и ее колебания изменяют место положительных и отрицательных электрических зарядов относительно друг друга, что позволяет ей поглощать и излучать инфракрасное излучение. Молекулы углекислого газа и метана в среднем симметричны, но колебания разрушают эту симметрию, позволяя испускать и поглощать инфракрасное излучение

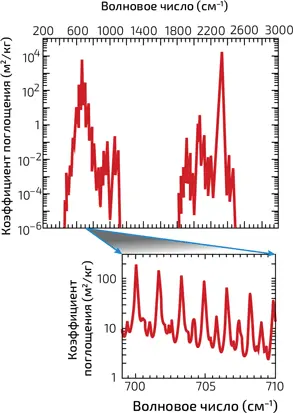

Поглощение инфракрасного излучения «парниковыми» молекулами (H 2 O, CO 2 , CH 4 ) существенно зависит от длины волны. Разность между спектром поглощения этих молекул и спектрами линий атома (илл. 2) или непрерывным спектром абсолютно черного тела (илл. 4) поражает. В некоторых «запрещенных» полосах поглощение и излучение невозможны; в «разрешенных» полосах интенсивность излучения систематически колеблется на порядок (илл. 12).

12. Коэффициент поглощения чистого диоксида углерода при 20 °C под давлением 10 5Па в двух разных масштабах. На оси абсцисс откладывается «волновое число» k , которое равно 2π, деленное на длину волны (то есть k = 2π/λ). Коэффициент поглощения определяется параметром k ρ (где ρ – плотность поглощающей среды), определяющим вероятность поглощения фотона на единицу длины.

Значительные колебания (вплоть до десяти раз) коэффициента поглощения при малых изменениях длины волны приводят к существенным колебаниям и соответствующему вкладу в парниковый эффект. (По R. T. Pierrehumbert, Principles of Planetary Climate , Cambridge University Press, 2010)

В зависимости от длины волны инфракрасные фотоны, излучаемые Землей, могут иметь очень разное будущее. Они могут пройти через атмосферу Земли, не будучи поглощенными, если оказываются в «запрещенной» полосе длин волн как для воды, так и для углекислого газа. Если же их длины соответствуют максимальному поглощению молекул парниковых газов, то такие фотоны поглощаются уже через несколько метров. Затем эти молекулы вновь переизлучают фотоны, которые поднимаются выше, и т. д. Фотоны, которые в конечном итоге возвращаются в космос, оказываются переизлученными на большой высоте, где температура ниже земной. Таким образом, в инфракрасном излучении, возвращаемом в космос, оказывается меньше фотонов инфракрасного диапазона, чем поглощенных, и Земля, благодаря такому «естественному» парниковому эффекту, нагревается.

Влияние деятельности человека

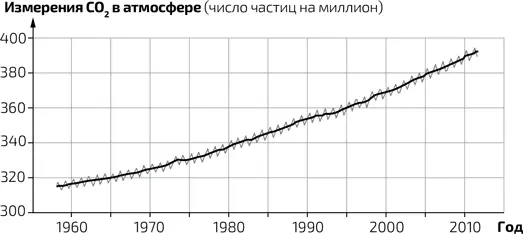

С XIX века к природному парниковому эффекту, который обусловлен естественным наличием в атмосфере водяных паров и углекислого газа, добавился дополнительный парниковый эффект. Дело в том, что человек сжигает так называемое ископаемое топливо, которое природа накапливала в течение миллионов лет: уголь, нефть, газ. Сжигание этого топлива высвобождает углекислый газ, и в краткосрочной перспективе последнему некуда деваться. Он может раствориться в дождевой воде и оказаться в океане, но способность океанов накапливать углекислый газ ограничена (к счастью для рыб). Таким образом, с начала промышленной эры концентрация этого газа в атмосфере значительно возросла (илл. 14). Без изменений в энергетической политике она увеличится еще сильнее. Скорее всего, результатом этого станет повышение температуры нижних слоев атмосферы, что приведет к печальным последствиям.

13. Изменение концентрации CO 2 в атмосфере, выраженное числом частиц на миллион, измеренное в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайском архипелаге

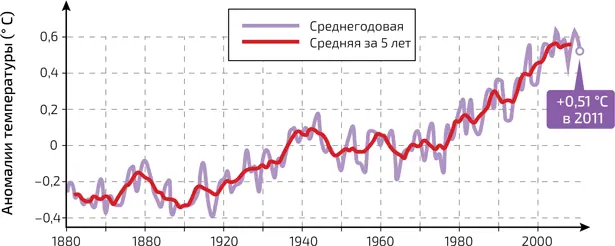

14. Изменение температуры с 1880 по 2010 год. Температуры, показанные красной линией, – средние за пять лет, поэтому не отражают изменения, происходящие от года к году

Кроме того, в результате деятельности человека вырабатываются и другие парниковые газы, атмосферные объемы которых в прошлом были незначительными. Например, в настоящее время интенсивное сельское хозяйство производит значительное количество метана. Это для атмосферы относительно «новый» газ, хотя он известен с давних времен: например, из-за метана происходили многочисленные смертоносные взрывы в угольных шахтах. Его концентрация в атмосфере начала расти с середины XX века. Увеличение этой концентрации, в частности в результате интенсивного разведения жвачных животных, создает новые барьеры для инфракрасного излучения, которое когда-то уходило прямо в космос. Метан является фактором, усугубляющим глобальное потепление Земли.

Факт глобального потепления неоспорим (илл. 14): средняя температура увеличилась на полградуса с 1970 года. Является ли это следствием увеличения концентрации диоксида углерода и, следовательно, деятельности человека? Скорее всего, да, утверждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, от англ. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change), хотя точная оценка его воздействия довольно сложна. К непосредственному воздействию углекислого газа, относительно низкому, добавляется множество усиливающих или компенсирующих косвенных факторов. Один из них – концентрация водяных паров в атмосфере: избыток углекислого газа приводит к небольшому повышению температуры, что приводит к возрастанию давления насыщенного водяного пара. Это значительно увеличивает концентрацию водяных паров в атмосфере и, следовательно, усиливает парниковый эффект!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лина Сайфер - Театр мыльных пузырей [litres]](/books/1146702/lina-sajfer-teatr-mylnyh-puzyrej-litres.webp)