Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Название:Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Едиториал УРСС

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики краткое содержание

Монография известного физика и математика Роджера Пенроуза посвящена изучению проблемы искусственного интеллекта на основе всестороннего анализа достижений современных наук. Возможно ли моделирование разума? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Пенроуз обсуждает широчайший круг явлений: алгоритмизацию математического мышления, машины Тьюринга, теорию сложности, теорему Геделя, телепортацию материи, парадоксы квантовой физики, энтропию, рождение Вселенной, черные дыры, строение мозга и многое другое.

Книга вызовет несомненный интерес как у специалистов гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, так и у широкого круга читателей.[1]

Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

P ( s , t ) х P ( t , p ).

Аналогично, если открыто только нижнее отверстие, то вероятность того, что шарик попадает из s в р , равна

P ( s , b) х Р ( b , р ).

Если открыты оба отверстия, то вероятность того, что шарик попадает из s в точку р через t , по-прежнему равна первому произведению P( s , t ) х P ( t , р ) (так, как если бы было открыто только отверстие t ), и вероятность того, что шарик попадает из точки s в точку р через b , по-прежнему равна P ( s , b ) х Р ( b , р ). Поэтому полная вероятность P ( s , р ) того, что шарик, побывав в точке р , попадет в точку s , равна сумме двух приведенных выше вероятностей:

P ( s , р ) = P ( s , t ) х P ( t , р ) + P ( s , b ) x P ( b , p ).

На квантовом уровне эти правила остаются в точности такими же, с тем лишь исключением, что теперь роль вероятностей, с которыми мы имели дело в классическом случае, должны играть эти странные комплексные амплитуды . Например, в рассмотренном выше эксперименте с двумя щелями мы имеем амплитуду A ( s , t ) того, что фотон достигнет верхней щели t из источника s , и амплитуду A ( t , р ) того, что фотон достигнет точки р на экране из щели t , и, перемножив эти амплитуды, мы получим амплитуду

A ( s , t ) х A ( t , p )

того, что фотон достигнет точки р на экране через щель t . Как и в случае вероятностей, это — правильная амплитуда в предположении, что верхняя щель открыта независимо от того, открыта или не открыта нижняя щель b . Аналогично, в предположении, что открыта нижняя щель b , мы получаем амплитуду

A ( x , b ) х А ( b , р )

того, что фотон достигнет точки р на экране через щель b (независимо от того, открыта или не открыта верхняя щель t ). Если же открыты обе щели, то мы получаем полную амплитуду

A ( s , р ) = A ( s , t ) х A ( t , р ) + A ( s , b ) х A ( b , р )

того, что фотон попадает в точку р из точки s .

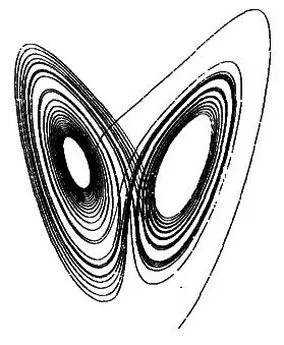

Все это очень мило, но совершенно бесполезно, пока мы не знаем, как интерпретировать амплитуды, когда квантовый эффект увеличивается до классического уровня. Мы могли бы, например, поместить детектор фотонов, или фотоячейку в точке р , что дало бы нам способ увеличения события, происходящего на квантовом уровне, — прибытия фотона в точку р — до события, различимого на классическом уровне, скажем, громкого «щелчка». (С таким же успехом можно было бы взять в качестве экрана фотопластинку, на которой фотон оставляет видимое пятнышко, но для большей доходчивости мы все же воспользуемся фотоячейкой, издающей при срабатывании звуковой сигнал.) Должна существовать реальная вероятность того, что произойдет восприятие звукового «щелчка», а не одной из этих загадочных «амплитуд»! Как нам перейти от амплитуд к вероятностям, когда мы переходим с квантового уровня на классический? Оказывается, что для этого существует очень красивое, но удивительное правило.

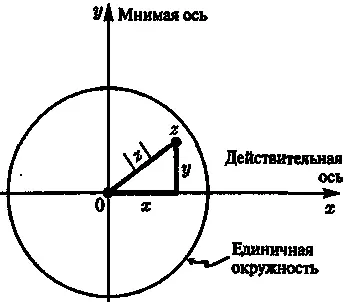

Правило это состоит в том, что для получения классической вероятности, необходимо взять квадрат модуля квантовой комплексной амплитуды. Что такое «квадрат модуля»? Напомним как изображаются комплексные числа на плоскости Аргана (глава 3, с. 84). Модуль | z | комплексного числа z есть просто расстояние от начала координат (т. е. от точки 0 ) до точки, изображающей число z . Квадрат модуля | z | 2 — просто квадрат этого числа. Таким образом, если

z = х + iy ,

где x и у — действительные числа, то (по теореме Пифагора, так как отрезок прямой, соединяющий точки 0 и z , служит гипотенузой прямоугольного треугольника с катетами х и у ) квадрат модуля равен

| z | 2 = х 2 + у 2 .

Заметим, что для того, чтобы это выражение было настоящей «нормированной» вероятностью, значение | z | 2 должно быть заключено между 0 и 1 . Это означает, что для того, чтобы быть надлежащим образом нормированной амплитудой, точка z на плоскости Аргана должна лежать где-то внутри единичной окружности (рис. 6.8).

Рис. 6.8.Амплитуда вероятности представлена как точка z внутри единичной окружности на плоскости Аргана. Квадрат расстояния | z | 2 от центра может стать действительной вероятностью, если эффекты увеличены до классического уровня

Однако иногда возникает необходимость рассматривать комбинации

ω х альтернатива А + z х альтернатива В ,

где ω и z — всего лишь пропорциональны амплитудам вероятностей и поэтому не должны лежать внутри единичной окружности. Условие их нормированности (и, следовательно, того, что они дают настоящие амплитуды вероятностей) заключается в том, что сумма квадратов их модулей должна быть равна единице:

| ω | 2 + | z | 2 = 1 .

Если числа ω и z не удовлетворяют этому условию нормировки, то настоящими амплитудами вероятностей альтернатив А и В , соответственно, служат величины

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: