Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Название:Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Едиториал УРСС

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роджер Пенроуз - Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики краткое содержание

Монография известного физика и математика Роджера Пенроуза посвящена изучению проблемы искусственного интеллекта на основе всестороннего анализа достижений современных наук. Возможно ли моделирование разума? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Пенроуз обсуждает широчайший круг явлений: алгоритмизацию математического мышления, машины Тьюринга, теорию сложности, теорему Геделя, телепортацию материи, парадоксы квантовой физики, энтропию, рождение Вселенной, черные дыры, строение мозга и многое другое.

Книга вызовет несомненный интерес как у специалистов гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, так и у широкого круга читателей.[1]

Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и законах физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

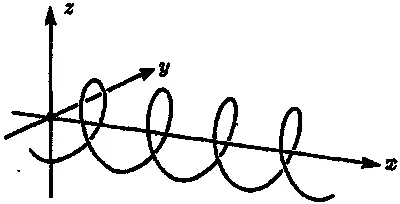

Как выглядит импульсное состояние, представленное ψ — функцией? Оно похоже на кривую, напоминающую по форме штопор , официальное математическое название которой — винтовая линия (рис. 6.11) [144].

Рис. 6.11.Импульсное состояние имеет ψ -кривую в форме штопора

Штопоры с частыми витками соответствуют большим импульсам, а штопоры, которые едва вращаются, — очень малым импульсам. Существует предельный случай, когда ψ -кривая вообще не делает витков и вырождается в прямую в случае нулевого импульса. В поведении винтовой линии неявно скрыто знаменитое соотношение Планка . Так как энергия Е всегда пропорциональна частоте v ( Е = hv ), то частые витки означают короткую длину волны, большую частоту и, следовательно, большой импульс и высокую энергию, а редкие витки означают малую частоту и низкую энергию. Если плоскости Аргана ориентированы обычным способом (т. е. когда оси х , у , z образуют, как описано выше, правую тройку), то импульсы, направленные в положительном направлении оси х , соответствуют правым штопорам (которые обычно и используются).

Иногда квантовые состояния полезно описывать не в терминах обычных волновых функций, как это было сделано выше, а в терминах волновых функций импульсов . Это сводится к рассмотрению разложения волновой функции ψ по различным импульсным состояниям и построению новой функции ψ′ , зависящей на этот раз не от положения х , а от импульса р ; значение ψ′ ( p ) при любом р задает величину вклада состояния с импульсом р в ψ -функцию. (Пространство величин р называется импульсным пространством .) Смысл ψ′ состоит в том, что при каждом конкретном выборе р комплексное число ψ′ ( р ) задает амплитуду того, что частица имеет импульс р .

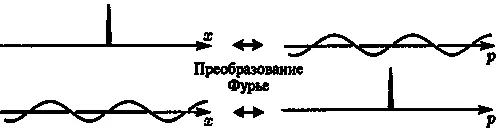

Существует математическое название для соотношения между функциями ψ и ψ′ . Каждая из этих функций называется преобразованием Фурье другой — в честь французского инженера и математика Жозефа Фурье (1768–1830). Я ограничусь здесь лишь несколькими замечаниями по поводу преобразования Фурье. Первое замечание: между ψ и ψ′ существует замечательная симметрия. Чтобы перейти от ψ назад к ψ′ , мы по существу прибегаем к той же процедуре, которую использовали при переходе от ψ к ψ′ . Теперь ψ′ становится объектом гармонического анализа. «Чистые тона» (т. е. штопоры в пространстве импульсов) на этот раз называются конфигурационными состояниями . Каждое положение х определяет такой «чистый тон» в пространстве импульсов, а величина такого вклада «чистого тона» в ψ дает значение ψ ( x ).

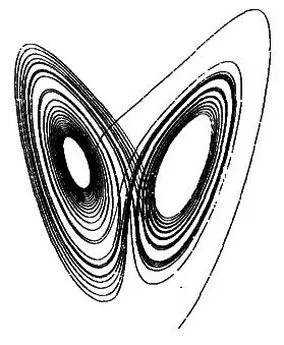

Конфигурационное состояние соответствует (в терминах обычного пространства) некоторой функции ψ , имеющей острый пик в рассматриваемой точке х , а это значит, что все амплитуды равны нулю, за исключением амплитуды в данной точке. Такая функция называется дельта-функцией (Дирака), хотя, строго говоря, это — не совсем «функция» в обычном смысле, так как ее значение в точке х бесконечно велико. Аналогичным образом импульсные состояния (винтовые линии в конфигурационном пространстве) порождают дельта-функции в пространстве импульсов (рис. 6.12). Таким образом, оказывается, что преобразование Фурье винтовой линии есть дельта-функция и наоборот !

Рис. 6.12.Дельта-функция в конфигурационном пространстве переходит в штопор в импульсном пространстве и наоборот

Описание в терминах конфигурационного пространства полезно всякий раз, когда требуется произвести измерение возможного положения частицы в пространстве, которое сводится к увеличению до классического уровня эффектов различных возможных положений частицы. (Грубо говоря, фотоэлементы и фотографические пластинки осуществляют измерение положения фотонов в пространстве.) Описание на языке импульсного пространства полезно, когда требуется измерить импульс частицы, т. е. увеличить до классического уровня эффекты различных возможных импульсов. (Эффекты отдачи или дифракции на кристаллах могут быть использованы для измерений импульса.) В каждом случае квадрат модуля соответствующей волновой функции ( ψ или ψ′ ) дает искомую вероятность результата производимого измерения.

В заключение этого раздела обратимся еще раз к эксперименту с двумя щелями. Мы узнали, что согласно квантовой механике даже одна частица сама по себе должна обладать волновым поведением. Такая волна описывается волновой функцией ψ . Более всего похожи на волны волновые функции импульсных состояний. В эксперименте с двумя щелями мы рассматривали фотоны с определенной частотой; так что волновая функция фотона состояла из импульсных состояний различных направлений, в которых расстояние между соседними витками штопора — длина волны — было одно и то же на протяжении всей винтовой линии. (Длина волны определяется частотой.)

Волновая функция каждого фотона распространяется первоначально из источника в точке S и (если мы не следим за прохождением фотона через щели) проходит к экрану через обе щели. Однако только небольшая часть волновой функции проходит через щели, поэтому мы можем мысленно рассматривать щели как новые источники, каждый из которых по отдельности испускает волновую функцию. Эти две части волновой функции интерферируют одна с другой так, что когда они доходят до экрана, в одних его точках они суммируются, а в других погашают друг друга. Чтобы выяснить, где волны суммируются и где гасят друг друга, выберем на экране некоторую точку р и рассмотрим прямые, проведенные к точке р от каждой из щелей t u b . Вдоль отрезка tp мы имеем одну винтовую линию, а вдоль отрезка bр — другую винтовую линию. (Мы также имеем винтовые линии вдоль линий st и sb , но если предположить, что источник находится на одном и том же расстоянии от обеих щелей, то на пути к щелям винтовые линии успеют совершить одинаковое число витков.) Число витков, которые винтовые линии совершат к тому моменту, когда они достигнут экран в точке р , зависит от длины отрезков tp и bр . Если эти длины отличаются на целое число длин волн, то в точке р винтовые линии окажутся совмещенными в одном направлении относительно своих осей (т. е. θ = 0 °, где θ определено в предыдущем разделе), так что соответствующие амплитуды сложатся и дадут яркое пятно. Если же эти линии отличаются по длине на целое число длин волн плюс половина длины волны, то в точке р винтовые линии окажутся совмещенными в противоположных направлениях относительно своих осей ( θ = 180°), поэтому соответствующие амплитуды погасят друг друга, и мы получим темное пятно. Во всех остальных случаях между смещениями винтовых линий в точке р образуется некоторый угол, поэтому соответствующие амплитуды будут суммироваться некоторым промежуточным образом, и мы получим пятно с промежуточной интенсивностью освещенности (рис. 6.13).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: