Ричард Фейнман - 3. Излучение. Волны. Кванты

- Название:3. Излучение. Волны. Кванты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 3. Излучение. Волны. Кванты краткое содержание

3. Излучение. Волны. Кванты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

§ 7. Разрешающая способность

Еще один интересный вопрос, очень важный с технической точки зрения! какова разрешающая способность оптических приборов? Когда мы создаем микроскоп, мы хотим целиком видеть тот объект, который находится в поле нашего зрения. Это означает, например, что, глядя на бактерию, на боках которой имеются два пятнышка, мы хотим различить оба пятнышка на увеличенном изображении. Могут подумать, что для этого нужно только получить достаточное увеличение, ведь всегда можно добавить еще линзы и достичь большего увеличения, а если конструктор ловкий, то он устранит сферические и хроматические аберрации; вот вроде бы и нет причин, почему бы не увеличить желаемое изображение до любых размеров. Но предел возможностей микроскопа связан не с тем, что невозможно добиться увеличения более чем в 2000 раз. Можно построить систему линз, увеличивающую в 10 000 раз, и все же не увидеть те два пятнышка, расположенные так близко одно к другому, и не увидим мы их из-за ограниченности возможностей геометрической оптики и неточности принципа наименьшего времени.

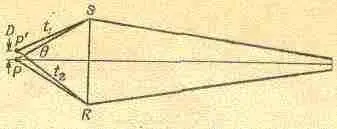

Сравнивая время прохождения равных лучей, можно красивым способом вывести правило, определяющее расстояние между двумя точками, при котором эти точки еще различаются на изображении. Отвлечемся пока от аберраций и пусть все лучи от некоторой точки Р (фиг. 27.9) проходят до изображения Т за одно и то же время (такого быть не может, поскольку система несовершенна, но это уже к данному вопросу не относится).

Фиг. 27.9. Разрешающая способность оптической системы.

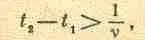

Возьмем еще одну близлежащую точку Р' и посмотрим, различаются ли их изображения. Другими словами, сможем ли мы различить оба изображения? Конечно, согласно геометрической оптике, должно быть два изображения, но то, что мы увидим, может оказаться весьма расплывчатым, и нам не удастся разобрать, что точек две. Требование, чтобы вторая точка давала изображение, отличное от первого, сводится к следующему условию: времена прохождения двух крайних лучей P'ST и Р'RТ от точки Р' до изображения первой точки Т должны быть разными. Почему? Потому что при равных временах свет от Р' сфокусировался бы в Т, т. е. изображения совпали бы. Итак времена должны быть разными. Но насколько они должны отличаться, чтобы мы сказали, что они имеют разные фокусы, и обе точки на изображении различимы? Разрешающая способность любого оптического устройства определяется следующим правилом: изображения двух точечных источников могут быть различимы, если только времена прохождения крайних лучей от одного источника к изображению второго отличаются от времени прохождения к собственному изображению более чем на один период. Для этого необходимо, чтобы разность времен прохождения верхнего и нижнего крайних лучей к чужому изображению была больше некоторой величины, примерно равной периоду колебания световой волны:

(27.17)

(27.17)

где v — частота света (число колебаний в секунду, или скорость света, деленная на длину волны). Обозначим расстояние между точками через D, а половину угла, под которым видна линза из точки Р, через q; тогда (27.17) равносильно утверждению, что D больше (l/n)sinq, где n — показатель преломления в точке Р, а l, — длина волны. Отсюда размеры самого малого объекта, который мы можем увидеть, оказываются порядка длины волны света. Для телескопов тоже имеется такая формула; она определяет наименьшую разность углов (угловое расстояние) между двумя звездами, при которой их еще можно отличить друг от друга.

*Предельный угол имеет величину порядка l/D, где D — диаметр линзы. Сможете ли вы показать, как это получается?

Глава 28

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

§ 1. Электромагнетизм

§ 2. Излучение

§ 3. Дипольный излучатель

§ 4. Интерференция

§ 1 Электромагнетизм

Решающие и наиболее поразительные периоды развития физики — это периоды великих обобщений, когда явления, казавшиеся разобщенными, неожиданно становятся всего лишь разными аспектами одного и того же процесса. История физики — это история таких обобщений, и в основе успеха физической науки лежит главным образом наша способность к синтезу.

По-видимому, самым знаменательным моментом в развитии физики XIX столетия следует считать тот день в 1860 г., когда Дж. К. Максвелл сопоставил законы электричества и магнетизма с законами поведения света. В результате были частично объяснены свойства света — этой старой и тонкой субстанции, настолько загадочной и важной, что в свое время при написании главы о сотворении Мира сочли нужным отнести для него отдельный акт творения. Закончив свое исследование, Максвелл мог бы сказать: «Да будет электричество и магнетизм, и станет свет!»

Этот кульминационный момент долго подготавливался постепенным раскрытием законов электричества и магнетизма, о которых мы подробно расскажем в дальнейшем. Вкратце история сводится к следующему. По мере того как постепенно открывались все новые свойства электричества и магнетизма, электрических сил притяжения и отталкивания, а также магнитных сил, было обнаружено, что, хотя эти силы носят довольно сложный характер, все они спадают обратно пропорционально квадрату расстояния. Известно, например, что именно таким образом меняются кулоновские силы между неподвижными зарядами. Отсюда вытекает, что на достаточно больших расстояниях системы зарядов мало влияют друг на друга. Связав между собой открытые до тех пор законы, Максвелл обнаружил, что они несовместны, и, чтобы сделать всю систему совместной, он добавил к уравнениям еще один член. Появление этого члена привело к замечательному предсказанию: часть электрического и магнитного поля спадает медленнее, чем обратный квадрат расстояния, а именно обратно пропорционально самому расстоянию! Отсюда Максвелл вывел, что электрические токи воздействуют на как угодно далекие системы зарядов, и предсказал все основные, хорошо нам теперь знакомые явления — передачу радиоволн, радиолокацию и т. д.

Кажется поистине чудом, что с помощью каких-то электрических воздействий человек, говорящий где-нибудь в Европе, может быть услышан за тысячи миль в Лос-Анджелесе. Почему это стало возможным? Потому, что поля спадают обратно пропорционально не квадрату, а первой степени расстояния. Наконец, было показано, что свет тоже представляет собой электрические и магнитные поля, распространяющиеся на большие расстояния, а генерируется он неправдоподобно быстрым колебанием электронов в атомах. Все эти явления мы будем называть излучением, или, более точно, электромагнитным излучением, потому что бывают и другие типы излучений. Но почти всегда излучение означает электромагнитное излучение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/1068056/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov.webp)