Ричард Фейнман - 3. Излучение. Волны. Кванты

- Название:3. Излучение. Волны. Кванты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 3. Излучение. Волны. Кванты краткое содержание

3. Излучение. Волны. Кванты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

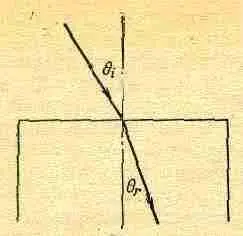

Фиг. 26.2

Когда луч падает почти вертикально, угол отклонения q i- невелик; если же луч направить под большим углом, отклонение становится значительным (фиг. 26.2). Возникает вопрос: каково соотношение между двумя углами? В древности эта проблема долго ставила людей в тупик, но ответ тогда так и не был найден! Тем не менее именно по этому вопросу можно найти очень редкую в древнегреческой физике сводку экспериментальных данных!

Клавдий Птолемей составил таблицу углов отклонения света в воде для целого ряда углов падения из воздуха. В табл. 26.1 приведены углы в воздухе в градусах и соответствующие углы для воды. (Принято считать, что древние греки никогда не ставили опытов. Но, не зная закона, такую таблицу можно составить только на основании эксперимента. Надо отметить, однако, что данные таблицы слишком хорошо ложатся на параболу, поэтому они не могли быть результатом независимых измерений; это лишь ряд чисел, интерполированных по немногим измеренным точкам.)

Таблица 26.1 · ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА ПО ПТОЛЕМЕЮ

Угол в воздухе, град Угол в воде, град

10 8,5

20 15,5

30 22,5

40 28

50 35

60 40,5

70 45

80 50

Это был очень важный шаг в становлении физического закона: сначала мы наблюдаем эффект, затем проводим измерения и сводим результаты в таблицу, после чего пытаемся найти закон, по которому одни величины сопоставляются с другими. Приведенная таблица была составлена еще в 140 г. до нашей эры, и вплоть до 1621 г. никто не смог найти такого закона, который связал бы эти два угла!

Фиг. 26.3. При переходе из одной среда в другую луч света преломляется.

Закон был установлен голландским математиком Виллебрордом Снеллом и читается так: пусть q i ;. есть угол в воздухе и q r,. есть угол в воде, тогда синус

q i, равен синусу q r, умноженному на некоторую константу

sin q i= п sinq r. (26.2)

Для воды число n равно примерно 1,33. Равенство (26.2) называется законом Снелла; он позволяет предсказать отклонение света при переходе из воздуха в воду. В табл. 26.2 указаны углы в воде и воздухе, полученные с помощью закона Снелла. Обратите внимание на удивительное согласие с таблицей Птолемея.

Таблица 26.2 · ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА ПО ЗАКОНУ СНЕЛЛА

Угол в воздухе, град Угол в воде, град

10 7,5

20 15

30 22

40 29

50 35

60 40

70 48

80 49,5

§ 3. Принцип наименьшего времени Ферма

По мере развития науки нам хочется получить нечто большее, чем просто формулу. Сначала мы наблюдаем явления, затем с помощью измерений получаем числа и, наконец, находим закон, связывающий эти числа. Но истинное величие науки состоит в том, что мы можем найти такой способ рассуждения, при котором закон становится очевидным,

Впервые общий принцип, наглядно объясняющий закон поведения света, был предложен Ферма примерно в 1650 г. и получил название принципа наименьшего времени, или принципа Ферма. Вот его идея: свет выбирает из всех возможных путей, соединяющих две точки, тот путь, который требует наименьшего времени для его прохождения.

Покажем сначала, что это верно для случая с зеркалом, что этот простой принцип объясняет и прямолинейность распространения света, и закон отражения света от зеркала. Мы явно делаем успехи!

Попытаемся решить следующую задачу. На фиг. 26.3 изображены две точки А и В и плоское зеркало ММ'. Каким путем можно за кратчайшее время попасть из точки А в точку В? Ответ: по прямой, проведенной из А в В!

Фиг. 26.3. Иллюстрация принципа наименьшего времени.

Но если мы добавим дополнительное условие, что свет должен попасть на зеркало, отразиться от него и вернуться снова в точку В опять-таки за кратчайшее время, то ответить не так уж просто. Один путь — как можно скорее добраться до зеркала, а оттуда в точку B, т. е. по пути ADB. Путь DB, конечно, длинен. Если сдвинуться чуть-чуть вправо в точку Е, то первый отрезок пути немного увеличится, но зато сильно уменьшится второй, и время прохождения, поэтому станет меньше. Как найти точку C, для которой время прохождения наименьшее? Воспользуемся для этого хитрым геометрическим приемом.

По другую сторону зеркала ММ', на таком же расстоянии от него, что и точка B, построим искусственную точку B'. Затем проведем линию ЕВ'. Поскольку угол BFM прямой и BF—FB', то ЕВ равно ЕВ'. Следовательно, сумма длин двух отрезков АЕ+ЕВ, пропорциональная времени их прохождения (если свет проходит с постоянной скоростью), равна сумме длин АЕ+ЕВ'. Теперь нужно выяснить, когда сумма длин будет наименьшей. Ответ: когда точка С будет лежать на прямой, соединяющей А и В' !Другими словами, нужно идти к мнимой точке В' (мнимому изображению точки В) и тогда мы найдем точку С. Далее, если АСВ'— прямая линия, угол BCF равен углу B'CF и, следовательно, углу АСМ. Таким образом, утверждение о равенстве углов падения и отражения равносильно утверждению, что свет при отражении от зеркала в точку В выбирает путь, требующий наименьшего времени. Еще Герон Александрийский высказал утверждение, что свет при отражении идет из одной точки в другую по кратчайшему пути, так что идея принципа, как видите, не нова. Именно это вдохновило Ферма, и он попробовал применить этот принцип к явлению преломления. Но свет, преломляясь, очевидным образом идет не по кратчайшему пути, и тогда Ферма предложил другой принцип — свет выбирает путь, время прохождения по которому наименьшее.

Прежде чем перейти к вопросу о преломлении света, сделаем еще одно замечание об отражении от зеркала. Если поместить источник света в точку В и направить луч на зеркало, свет, отражаясь от зеркала, пройдет из В в А так, как будто бы источник находится в В' , а зеркала нет вообще. Наш глаз видит только тот свет, который действительно входит в него; и хотя источник расположен в точке В, зеркало направляет свет в глаз точно так, как будто источник находится в В', и система глаза — мозг интерпретирует именно так это явление. Поэтому иллюзия, что источник или предмет находится за зеркалом, вызывается только тем фактом, что свет попадает в глаз физически именно так, как если бы предмет действительно был позади зеркала (если не принимать во внимание пыль на зеркале и то, что нам известно, что зеркало реально существует, и другие сведения, которые учитывает наш мозг).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/1068056/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov.webp)