Б. Карлов - Учебник, судоводителя-любителя

- Название:Учебник, судоводителя-любителя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ДОСААФ

- Год:1972

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Б. Карлов - Учебник, судоводителя-любителя краткое содержание

В учебнике излагается объем знаний, необходимый для подготовки к управлению маломерными моторными судами в морском прибрежном, озерном и речном плавании – элементарный курс судовождения и судовой практики для судоводителей маломерных судов (шлюпок, лодок, яхт, катеров) с подвесными и стационарными моторами, промысловых, лесосплавных, экспедиционных разъездных и других, маломерных судов, используемых для народного хозяйства, транспорта ц на флоте.

Учебник написан в соответствии с требованиями общесоюзных программ по подготовке судоводителей-любителей и судоводителей маломерных судов-профессионалов, обучающихся на краткосрочных курсах, на курсах старшин и рулевых маломерных судов, а также является практическим руководством и справочником по управлению малыми судами.

Учебник, судоводителя-любителя - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хорошими ориентирами, выделяющимися на фоне местности, являются отдельные деревья или группы их, места оползней на берегах, постройки населенных пунктов, гидротехнические сооружения и т. д. Используются эти ориентиры по-разному. По одним устанавливают место нахождения подводного препятствия в русле, по другим – точку поворота судна. Зачастую створят два ориентира или два приметных места на берегу. Линию створа мысленно пересекают с направлением на предмет на судне и соответственно изменяя угол между этими линиями, определяют новый курс судна.

Ориентиры и приметные места – прицельные знаки, на которые рулевой ведет судно, определяя уклонение носа судна от заданного курса.

На длинных прямых участках фарватера судно ведут по двум отдельно расположенным ориентирам, образующим искусственный створ. При этом рулевой ведет судно, нацеливаясь флагштоком своего судна сразу на два предмета, что значительно точнее прицеливания на один предмет.

При отсутствии ориентиров впереди по ходу судна можно вести судно по ориентирам за кормой. Нужно выбрать за кормой два ориентира, обязательно створящихся между собой. Этот способ особенно важен для судоводителя-любителя и часто применяется на практике. Высота любительского судна невелика, поэтому и дальность видимого горизонта небольшая. Уже говорилось, что плавучие знаки обстановки поздно открываются взору судоводителя-любителя, а подчас и вовсе теряется их видимость впереди по курсу. Ориентиры, находящиеся за кормой, используются и в том случае, если судно ведут против солнца, когда цвета бакенов и буев плохо различимы, при плохой видимости ночью.

Вести свое судно по ориентирам за кормой следует до тех пор, пока не откроется видимость на судоходные знаки и береговые ориентиры впереди. Иногда приходится прибегать к комбинированному ориентированию (одновременно впереди и за кормой). По ориентирам за кормой можно также проверить правильность хода, если судоводитель сомневается в точности расстановки судоходной обстановки по своим штатным местам.

Нельзя забывать, что более заметные надводные части различных препятствий, как правило, отвлекают внимание от подводных опасностей.

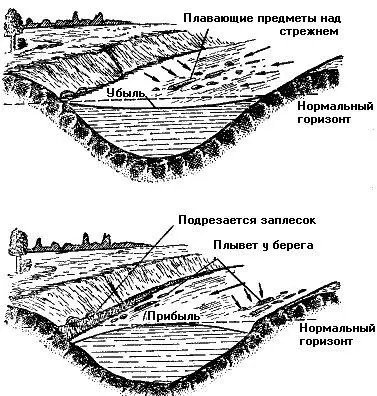

Уровень воды в реке не всегда одинаков. Во время прибыли (подъема) воды горизонт ее в середине русла несколько повышается, а во время убыли понижается в середине и повышается у берегов. Это объясняется тем, что дно русла около берегов создает сопротивление движению воды (рис. 27).

Рис. 27. Схема живого течения при убыли и при резкой прибыли воды

При резкой убыли воды все плавающие на реке предметы (бревна, мусор и т. д. ) втягиваются в среднюю ее часть, на прямом участке русла и ближе к вогнутому берегу на изгибе его. Особенно хорошо это видно весной, когда разлившаяся река входит в русло и отдельные льдины и другие плавающие предметы движутся по воде, строго очерчивая лентообразный контур стрежня.

Во время подъема воды различные плавающие предметы движутся у берегов, соскальзывая с водной выпуклости, образо вавшейся в середине потока. Заплесок подрезается течением, от чего он делается обрывистым, вода имеет мутновато-желтый или темный цвет. При убыли воды заплесок увеличивается и становится пологим.

Направление стрежня особенно ярко выражено там, где течение сильное, а его поверхность, волнистая от ветра, представляет собою светлую, ясно очерченную лентообразную полосу, местами прерывающуюся.

Направления и скорости течений могут быть определены судоводителем по контурам берегов исходя из того, что стрежень проходит близко к вогнутым берегам. Если берег обрезной, то течение в непосредственной близости от него особенно быстрое. Скорость течения тем больше, чем меньше ширина русла и чем больше его уклон.

Направление и скорость течения можно определить по различным видимым с судна береговым предметам: кустам, сваям, камням и т. д. При большой скорости течения вода поднимается выше этих предметов, образуя подпор.

Затопленные кусты под напором течения ритмично раскачиваются, вибрируют, а от жестких предметов – столбов, свай, мостовых опор – отходят в стороны волны. Чем больше скорость течения, тем острее угол волнообразования и выше волна. При небольшом течении виден слабый след ниже предмета.

Направление и примерную скорость течения определяют по плывущим по поверхности воды предметам, в том числе и специально для этого брошенным в воду, и по расположению угла плотиков, на которых установлены бакены. Чем сильнее течение, тем больше наклоняются буи и вехи.

По виду поверхности воды, как и по другим приметам, можно лишь приблизительно судить о глубинах и местонахождении подводных препятствий в русле. Только промерами и тралением можно установить глубину и характер дна, обычно отражаемых на навигационных и лоцманских картах.

Над мелкими местами – подводными осередками и косами- в тихую погоду поверхность воды бывает ровная и светловатая или имеет желтоватый оттенок, а над глубокими местами стрежня поверхность воды незначительно рябит и имеет темный цвет. Рябь на поверхности воды над седловиной переката уменьшается сверху по течению вниз до гребня, а ниже подвалья рябь снова резко увеличивается. Ночью для мелких мест характерен светлый оттенок, а для глубоких – темный. Чем больше разница в глубинах, тем резче отличаются отдельные места в русле по цвету и волнистости поверхности воды.

Над затонувшими подводными препятствиями и одинцами вода майданит, т. е. образуется майдан, и тем сильнее, чем меньше слой воды над препятствием, и, наоборот, если воды над подводным препятствием много, то майдан превращается в рябь, причем надо учитывать снос майдана или ряби течением и ветром.

Характер волнообразования на мелких и глубоких местах неодинаков. Волны при переходе с глубокого на мелкое место меняют свою форму: поднимаются, становятся круче и преломляются. Особенно ясно это видно, если отмель обрезная, например над подвальем переката, где это может быть выражено характерным «рубцом» на поверхности воды. На мелких местах волна от ветра появляется раньше.

Различна картина ветрового волнообразования на поверхности воды при противоположных направлениях ветра.

При устойчивом ветре, совпадающем с направлением течения воды в реке, в местах, где течение невелико, на водной поверхности будет большее волнение, чем на стрежне, где волны будут еле заметны или отсутствовать совсем. Происходит это потому, что скорость ветра относительно воды над стрежнем меньше, чем в местах, где течение слабое. И наоборот, при установившемся ветре, направленном против течения, на стрежне образуется большее волнообразование с крутыми волнами – толчея, а в местах со слабым течением у выпуклых берегов, в тиховодах будут незначительные волны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: