Михаил Черемных - Возвращение в Сары-Черек

- Название:Возвращение в Сары-Черек

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87317-467-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Черемных - Возвращение в Сары-Черек краткое содержание

На страницах книги Вы найдете целый ряд интересных наблюдений и приключений самого разного плана, развивающихся на фоне пышной растительности Западного Тянь-Шаня, в Киргизии. Вы пройдётесь по уникальным ботаническим ландшафтам, побываете в ореховых лесах, в зарослях высоких зонтичных, на альпийских лужайках и в высокотравьях сырых ущелий… Книга написанная на изломе эпох, в атмосфере последнего издыхания СССР, отразила на своих страницах характерные особенности происходящих в это время событий и перемен, как в обществе, так и в сознании людей, в том числе автора. В книге нет ни одной вымышленной фамилии, все названные её герои реальны, в большинстве работающие и здравствующие ныне, все события – маршруты и наблюдения – происходили так, как они описаны. Даже если философские выводы книги пессимистичны, вам не будет скучно на её страницах.

Книга хорошо иллюстрирована фотографиями автора, пополнена фотографическим материалом и рисунками из других изданий, ссылки на которые перечислены в соответствующих разделах.

Возвращение в Сары-Черек - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

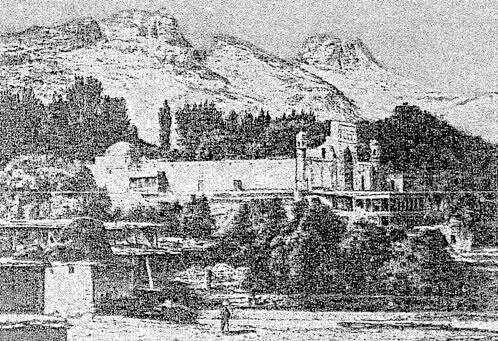

Сулейман-Гора – одна из святынь ислама. На одной из её вершин стоял миниатюрный белый домик знаменитого Бабура. Я двинулся по тропинке, обошел небольшое мусульманское кладбище слева, вышел к скалистому выступу у правой седловины и сел передохнуть. В пыльном мареве раскинулся перед мной Ош. Каменные здания еще значительно уступают, по занимаемой площади маленьким домикам, утопающим в зелени. Широких, больших улиц немного. Словно все звуки города достигают моего уха. Здесь шум машин, лай собак, крики петухов, какие-то непонятные звуки и общий гул… Ярко светит солнце, пригревая мне бок, летают мошки или мухи, зеленеет трава, а ведь февраль. Седловина горы вплоть до дороги (до улиц), засажена деревьями, еще не выросшими до средней величины. Сейчас они стоят без листвы и просматриваются насквозь. Интересны скальные выступы, в нескольких местах венчающие гору. Они отвесны, усеяны пещерами, нишами, трещинами, уступами. Я осматриваю одну из пещер к которой вывела широкая древняя тропинка – моя первая тропинка в Средней Азии. Пройдя внутрь, я увидел, что у пещеры в верху несколько отверстий и сама пещера круглая, будто находишься внутри огромного черепа. Существуют разные предания… Однако вернемся в Караван.

Город Ош, вид на Сулейман-Гору. Рисунок из книги «Ошская область, энциклопедия», Фрунзе, 1987 г.

Мы вышли за село, за Караванную гору, как мне сказали – Унгар или Унгур [6] Унгур – щель в скалах, глубокая трещина, провал, пещера.

, углубились в предгорья начинающихся здесь отрогов хребта Бозбу-Тау, с выходами камней, щебнистыми поверхностями склонов и с желтыми аспектами травостоев. Что касается названия горы, то вероятно, здесь существует путаница. Это еще не Унгар. Даже если кто-то показал на эту гору, сказал Унгар – он мог не знать. Караванная гора – небольшой, конической формы холм при въезде в село Караван. Это предгорья Бозбу-Тау. Унгар, или Десять Пещер, находятся прямо напротив Зоркента, по эту сторону реки Паша-Аты, представляя собой западную часть Бозбу-Таусских гор, отрезанную межгорной долиной. Вход на Унгар удобнее сзади, со стороны перевала Бит-Муйнак. Я рассматривал этот мрачноватый кряж, верхняя отметка которого близка или превышает 2 тысячи метров, с крутыми бортами и пологой вершиной. Он величественно возвышается над межгорными долинами, окружающими его со всех сторон. Растительность стравлена скотом, деревьев не видно, в складках рельефа обильны кустарники. На этом бы и закончилось моё описание горы Унгар – части Бозбу-Таусских гор, которым посвящена эта глава, но вот я открыл тетрадь записей рекогносцировочных облетов на вертолете, сделанных прошлым летом. Тогда, в 1985 году, мы, совместно с сотрудниками ташкентского Госцентра «Природа», несколько недель летали над Киргизией на самолете Ан-2 и на вертолете Ми-8, высматривали в иллюминаторы, открытую дверь и через кабину пилотов – лесные, кустарниковые и даже травяные, если можно дешифрировать, массивы в глубине ущелий. Мы дрожали от холода на ветру алайских высокогорий, а через час парились в 40-градусной жаре, посадив машину где-то в степях Ферганской долины. Летели над высокогорьями, над 6-тысячными вершинами высочайшего Алайского хребта. Развернулись на ущелье Сох, туман застилал перевал. Снова вышли на Кара-Суу (алайскую), летим над отрогами, какими-то демоническими нагромождениями скал, снегов, безжизненных трещин. Все сложено из льда, камня, лишь значительно ниже, в зарождающихся долинах видны красновато-бурые пятна вегетации. Куда? Где? Дрожа от холода, я перестал писать, засунув руки в карманы… И другой эпизод. Мы летим на Ми-8. Ближе к хвостовой части просторного салона находится прикрепленная к полу большая емкость с горючим. Она была почти полная, и горючее просачивалось, через неисправный кран внизу емкости, растекалось по полу. Там поставили пиалу и горючее капало в неё. Наш начальник ворчал, видя в этом реальную опасность пожара, пилоты покуривали, открыв дверь, подставив к проёму табуретку, а наши храбрые женщины – Людмила Ефимовна Маркова и Галина Григорьевна Малыхина – не на шутку развеселились. Грустное и смешное рядом. Я отвернулся к иллюминатору и больше не поворачивался, чтобы не видеть этого безобразия. Вот что я записал, пролетая Унгар-Тюте: «…то же самое можно сказать и о кряже, прикрывающим район Наная от Ферганы. В начале июня северные пологие его склоны имеют зеленовато-бурый аспект полынников. Южные экспозиции бурые, точечно-зеленые, это эфемеретум, с куртинами вишни тяныпаньской. Верхняя часть кряжа разряжено-закустарена, с редкими деревьями абрикоса или боярышника. Примыкающая к долинам часть предгорий с кошарами, дорогами и поселками, имеет характерный аспект бородачевой формации. В другой конечности, со стороны Ферганы, в нижней части этого горного сооружения видны густые лесные насаждения – несомненно, посадки…»

Горы Бозбу-Тау не являются продолжением соседних гор Узунахмат или Чаткальских. Это небольшие останцовые горы, отрезанные от названных хребтов широкими межгорными долинами и глубокими ущельями. Они протянулись параллельно Чаткальскому хребту, по южной окраине Тянь-Шаня. Один из киргизских авторов, Т. Касымбеков, писал, что народ называет Бозбу горой-матерью. Издали она напоминает юрту: «Гора Бозбу высится одиноко, не соприкасаясь ни с одной из близлежащих гор. Летом на вершине её нет снега, гора всегда как будто одета легкой дымкой и в любое время года увидишь над ней небольшое облачко. Уплывет одно – появится другое. Благодатным, животворным дождём, поливают эти облака земли прекрасной Ферганы… На самой вершине горы, есть озеро – как тюндюк на юрте. Называют его Тулпара…». Вокруг озера в старину стояли киргизские юрты и паслись отары овец. Это древний антиклинальный кряж. Слово «боз» не имеет в тюркских наречиях однозначного перевода. Все они близки, в каком-то смысле и означают что-то однородное – серый, голый, безлесный, степь или даже залежная земля, а также мгла в воздухе, в жаркий день. Удивительно, как они в точности характеризуют эти горы, дополняя друг друга. Если рассмотреть карту района, можно увидеть, что Бозбу-Тау прикрывают угол, образуемый Чаткальским и Ферганским хребтами. В литературе встречается мнение, что они прикрывают район озера Сары-Челек от «горячего дыхания Ферганы». Эти горы, с другой стороны, как бы противостоят десятку рек, текущих со склонов Чаткальского и Ат-Ойнокского хребтов. С первого взгляда на карту мне стала понятной легенда, рассказанная однажды лаборантом Артыкбаем о ссоре так называемых Тоскаула с Бозбо-Атой: «Пришли в эти места Святые – Тоскаул-Ата – самый старший их них и племянники – Ходжа-Ата, Поджа-Ата и Аулие-Ата – искаженное сейчас (русско-киргизское) – Афлатун. Все они были первые киргизские поселенцы и новые жители этих мест. Как-то, Тоскаул, разместившийся там, где ныне находится озеро Сары-Челек – отсюда и старое название озера – Тоскаул, поспорил с Бозбо-Атой, что одолеет его. Бозбо-Ата ответил, что устоит. Тоскаул открыл реку, она бурным потоком устремилась в сторону Бозбо-Аты… Неизвестно, чем бы все это закончилось, но встревоженные и испуганные люди стали просить Тоскаул-Ату закрыть поток, запереть его. Тот послушался, пожалел людей. Так образовалась плотина и озеро Сары-Челек». Благополучно существуют горы Бозбу-Тау и десяток горных речек, некоторые из них носят имена названных героев, огибая эти горы, сливаются в реку Кара-Суу, текут дальше вниз, и где-то в районе Таш-Кумыра впадают в Нарын. Мы видели эти места, где Кара-Суу бурным потоком и тщетным натиском проносится вдоль мощных стен, стоящих на её пути, не причиняя им ни какого вреда. Эти стены заставили свернуть в сторону не только Кара-Суу, но и сам Нарын отвернул от них, изменив юго-западное направление, на южное. На плотине озера Сары-Челек, у протоки, сохранившей сейчас название Тоскаул, есть захоронение – высокий холм, почитаемое у окрестных жителей, как могила Святого. В этой легенде о странном поведении Святых, кто-то услышит отголоски реальных событий, о новых поселенцах – киргизских племенах, впервые пришедших на эти земли несколько веков назад в шлейфе монгольских завоевателей, в общем потоке тюркского движения на Запад. Кто знает, возможно, они были свидетелями образования озера Сары-Челек в результате землетрясения и обвала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: